湖州南浔:江南水鄉古鎮中最低調的奢華

日期:2016/12/14 10:24:10 編輯:中國古代建築 南浔古鎮

南浔古鎮

當地人形象地以象、牛、狗三種動物形體的大小來對應他們財產的多寡,於是有了“四象八牛七十二金黃狗”之說。一般認為“象”是指擁有財產百萬兩以上的富豪,“牛”為五十萬至百萬兩者,三十萬至五十萬兩者稱為“狗”。其中劉、張、龐、顧四家為“南浔四象”,而劉家財產排第一,為“四象”之首,被稱為“牛”的有邢、周、邱、陳、金、張、梅、蔣八家,至於“狗”就有七十二家了。有著雄厚財力的南浔由此一躍成為江浙雄鎮,盡管隸屬湖州,但民間有“湖州一個城,不及南浔半個鎮”之說。

通利橋

通利橋

如今的南浔古鎮基本保持著清末民初的風貌,鎮北運河東西橫延,鎮中浔溪南北穿鎮而過,豐富的水系讓南浔有了迅猛發展的前提。從象門街的入口進來,恰好是河水轉彎的地方,每側各有一座石橋,一曰通利橋,一曰蔣家橋。盡管不如周莊的“雙橋”那麼廣為人知,但橋旁的“雙橋面館”還是小有名氣的,和當地人擠在河邊的小桌旁吃碗面當早餐,是件頗惬意的事情。

南浔古鎮

南浔古鎮

沿著面館前的那條街,走過不少店鋪,也經過老的米行和雜貨店,有一處門面並不顯赫的所在,稱“劉氏梯號”,是“四象”之首劉镛的三子劉梯青的私家住宅。此人是實業家,他於民國十六年在余杭塘棲創辦的崇裕絲廠,為當時浙江乃至全國一流的大型缫絲廠。

南浔古鎮

南浔古鎮

劉氏梯號正名為“崇德堂”,俗稱“紅房子”,因為它裡面的西式建築使用紅磚切成的。入大廳,也就進入了崇德堂主建築,也是該宅的中軸線,它按中國傳統居住理念而設計,前部為廳,後部為內宅,祖輩居中,各房按輩分居兩側。

門窗上的木雕

門窗上的木雕

廳堂的門窗上多為木雕的古篆文字組成,都是些吉利字眼,過梁、斗拱、雀替上更是不乏傳統鳥獸木雕,與建築群最後的歐式洋樓形成鮮明對比。

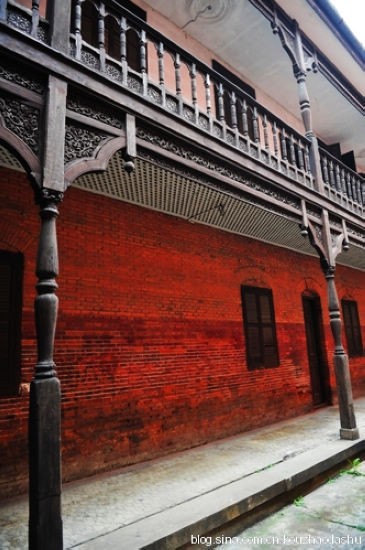

洋樓為二層

洋樓為二層

洋樓為二層,上方有鑄鐵圍欄,整體建築為在紅色,以西式的浮雕、鐵藝、花磚、羅馬柱等進行裝飾,頗為靈動和飄逸。

廣惠宮

廣惠宮

劉氏梯號前方不遠有座廣惠宮,曾是南浔鎮上知名的道觀。原本建於北宋英宗治平年間、歷史甚至長於南浔鎮的廣惠宮,歷經明萬歷四十八年的傾圯、崇祯十年的大火和一九六四年的另一場火災,加上七次重修或重建(最近一次是二零零三年),已經完全沒有古色古香的韻味,規模和香火也遠不如清朝嘉慶時的鼎盛時期。

廣惠橋

廣惠橋

宮外有橋橫跨南市河,因此宮名曰廣惠橋;又傳元末張士誠起義後到此占廣惠宮為行宮,此橋又稱張王廟橋。廣惠橋為為單孔石拱,始建年代已失考,清嘉慶五年重修、同治五年重建。廣惠橋前有一對精妙的石獅子,原為絲業會館之物。這對石獅宛如浮雕富有立體感,據說為老石工集祖孫三代化三年時間完成,也是老石工最後的傑作,是一件具有文物保管價值的藝術品。

絲業會館

絲業會館

絲業會館就在廣惠橋對面,始建於一九二六年,為三進中西合壁建築風格的建築物,陳列著絲綢從手工工藝到機織量產的諸多實物。此建築曾為南浔商會,也曾作為鎮史館,在近七十年裡進駐過南浔鎮的軍隊都以此地位指揮機關所在。

興福橋

興福橋

這時已在河的另一邊,往來時相反的方向回去,不久即見“興福橋”,那時一座平板石橋,橋欄上有著“光緒三年”和一行“奉憲永禁捕魚···”的禁約。此橋鄰近的建築群為“求恕裡”,是個頗有來歷的所在。

求恕裡是嘉業堂藏書樓主人劉承干於一九三零年所建別墅

求恕裡是嘉業堂藏書樓主人劉承干於一九三零年所建別墅

求恕裡是嘉業堂藏書樓主人劉承干於一九三零年所建別墅,劉承干一生不求仕進,卻建了所藏豐富的藏書樓,到了晚年家道沒落也坦然自得,故以“求恕居士”自居,其在上海儲書之所名“求恕齋”、南浔別墅稱“求恕裡”。求恕裡進門是一條長甬道,具有上海裡弄的風格,在中間有一座西洋門樓,上面有“鹧溪小隱”四個字。

鹧溪小隱

鹧溪小隱

門樓的上面有幾個像金蟾的動物,據說這是劉家做生絲生意的商標。別墅主建築為一幢中西合璧的堂樓,正門是石庫門式牆門,上有“光輝贻後”的字樣。樓下為客廳,裡面有吳昌碩題的“爽挹近輝”幾個大字。

求恕裡現今陳列著劉旭滄作品攝影展,劉旭滄原名劉承東,中國近代著名攝影藝術家,他是劉承干的九弟,兩人相差卅二歲。長衫馬褂的兄長,以收藏古書知名;西裝革履的小弟,以鑽研攝影立業。如果兄弟兩個同在街頭散步,應該是相當有趣的“中西合壁”風景。二樓是臥室,打開朝南的窗,既可觀私家小花園的景色,又可以遠望劉家的小蓮莊和藏書樓,在上面還有一個不被人發現的密室閣樓。 南浔小鎮

南浔小鎮

劉承干在一九三零年擴建求恕裡,是給自己和家人回南浔小住的居所,另一個很重要的原因是作為嘉業堂藏書樓的管理機關使用。劉承干屬於含著“金鑰匙”出生的“富三代”,其祖父劉镛於一八九九年去世,十七歲的劉承干以“承重孫”的身份,繼承了長房劉安瀾的財產,一夜之間頓成豪富。

藏書

藏書

他自幼衣食無憂,最大嗜好就是讀書、買書、校書、寫書、藏書,正式開始藏書在是一九一零年,所收之書俱藏上海寓廬“求恕齋”,即他在上海的儲書之所。辛亥革命時期,劉承干乘大批古籍拋售之機,不惜臣資大量購書,先後“照單全收”買下了甫東盧氏抱經樓、獨山莫氏影山草堂、仁和朱氏結一廬、豐順丁氏持靜齋、太倉缪氏東倉書庫等十余家的藏書,江陰的缪執風和孫問清,還將他們手中的宋元精刻版本賤價賣給了他。

書樓

書樓

劉承干深知藏書之不易,鑒於諸前人“聚而旋散”,想起蘇東坡說過:“李公擇的書不藏在家中,而藏在原來住過的寺廟僧捨”,於是在老家南浔小蓮莊家廟的旁邊建造一座藏書樓,於一九二零年初冬破土,耗時四年而竣,據說“糜金十二萬,拓地二十畝”。書樓建成以後,他又不惜重金,陸續增添,自稱歷時廿年,費銀三十萬,得書六十萬卷、共十六萬冊,都藏於聞名海內外的嘉業堂藏書樓。

欽若嘉業

欽若嘉業

嘉業堂藏書樓坐落於南浔的鹧鸪溪畔,與小蓮莊隔溪相望,有小橋通連。藏書樓掩映在園中,樓外有園,園中有池。藏書樓以“嘉業”為名,是因清末劉承干曾捐巨資助修光緒帝陵墓,宣統帝賜以“欽若嘉業”的匾額。藏書樓是一座回廊式的磚木結構、中西合壁的兩層樓房,東西闊十丈六尺,南北深十五丈九尺,分前後兩進,每進面寬七間,左右廂房各六間,共五十二間皆為藏書之庫房。

每窗一字,別具一格

每窗一字,別具一格

書室地磚下面離地面很高,到梅雨季節的裡面也不會潮濕。為了便於曬書,兩進房屋中間有一占地三百多平方米的大天井,使得建築整體為“口”字形。站在大天井中四望,凡朝天井的庫房均安裝落地長窗,以便通風采光,長窗上有篆體的“嘉業堂藏書樓”字樣,每窗一字,別具一格。

嘉業堂

嘉業堂

底層正廳為“嘉業堂”,懸掛清宣統帝御賜的“欽若嘉業”九龍金匾,裡面的清式家具全部由名貴的紅梨木做成,是目前南浔鎮上保存最完好的一組。堂上陳列了一副劉承干親筆所題的對聯,上聯是“汗青蠹簡罨畫簾栊懷抱向誰開對婵娟香尋古字”,下聯是“物閣雲窗爭輝金碧俗塵飛不到勝絲竹風響牙簽”,這幅對聯的木質是銀杏木,上面的字是陽文的,主人寫好刻出後,用鐵砂、墨汁、糯米、明礬四樣東西填充,看上去很有立體感。

小蓮莊

小蓮莊

經歷了日軍縱火燒鎮、三野兵過南浔、文革大破四舊,期間諸多傳奇故事已無需考證真偽,嘉業堂藏書樓都得以保存,尤其是上世紀八十年代的大修之後,它以嶄新的姿態迎接海內外學者和游客,再度名噪於世間。

劉家不愧為晚清南浔“四象”之首,在南浔所遺留甚多,其中最著名的就是小蓮莊,為始建於光緒十一年的劉镛私家花園,後經劉氏祖孫三代四十年的經營,由劉承干於一九二四年落成,因慕元代書畫家趙孟頫湖州蓮花莊,而自名“小蓮莊”。園林以荷花池為中心,依地形設山理水,荷池南岸主體建築為臨池而建的“退修小榭”,設計精巧,是江南水榭建築的精品。

小蓮莊

小蓮莊

荷池北岸外側為鹧鸪溪,沿溪疊有假山並植矮竹護堤,堤上建有六角亭。堤東端建有西式牌坊一座,門額上的“小蓮莊”三字為著名學者鄭孝胥所書,是如今游人進出的正門。

每窗一字,別具一格

每窗一字,別具一格

書室地磚下面離地面很高,到梅雨季節的裡面也不會潮濕。為了便於曬書,兩進房屋中間有一占地三百多平方米的大天井,使得建築整體為“口”字形。站在大天井中四望,凡朝天井的庫房均安裝落地長窗,以便通風采光,長窗上有篆體的“嘉業堂藏書樓”字樣,每窗一字,別具一格。

嘉業堂

嘉業堂

底層正廳為“嘉業堂”,懸掛清宣統帝御賜的“欽若嘉業”九龍金匾,裡面的清式家具全部由名貴的紅梨木做成,是目前南浔鎮上保存最完好的一組。堂上陳列了一副劉承干親筆所題的對聯,上聯是“汗青蠹簡罨畫簾栊懷抱向誰開對婵娟香尋古字”,下聯是“物閣雲窗爭輝金碧俗塵飛不到勝絲竹風響牙簽”,這幅對聯的木質是銀杏木,上面的字是陽文的,主人寫好刻出後,用鐵砂、墨汁、糯米、明礬四樣東西填充,看上去很有立體感。

小蓮莊

小蓮莊

經歷了日軍縱火燒鎮、三野兵過南浔、文革大破四舊,期間諸多傳奇故事已無需考證真偽,嘉業堂藏書樓都得以保存,尤其是上世紀八十年代的大修之後,它以嶄新的姿態迎接海內外學者和游客,再度名噪於世間。

劉家不愧為晚清南浔“四象”之首,在南浔所遺留甚多,其中最著名的就是小蓮莊,為始建於光緒十一年的劉镛私家花園,後經劉氏祖孫三代四十年的經營,由劉承干於一九二四年落成,因慕元代書畫家趙孟頫湖州蓮花莊,而自名“小蓮莊”。園林以荷花池為中心,依地形設山理水,荷池南岸主體建築為臨池而建的“退修小榭”,設計精巧,是江南水榭建築的精品。

小蓮莊

小蓮莊

荷池北岸外側為鹧鸪溪,沿溪疊有假山並植矮竹護堤,堤上建有六角亭。堤東端建有西式牌坊一座,門額上的“小蓮莊”三字為著名學者鄭孝胥所書,是如今游人進出的正門。

荷池東岸原建有“七十二鴛鴦樓”,抗戰時被毀

荷池東岸原建有“七十二鴛鴦樓”,抗戰時被毀

荷池東岸原建有“七十二鴛鴦樓”,抗戰時被毀;荷池西岸較高的建築“東升閣”,是整個園林建築群中唯一的西式樓房,俗稱“小姐樓”。

淨香詩窟

淨香詩窟

西岸另建有“淨香詩窟”,是主人與文人墨客吟詩酬唱之處,其間一塊用整體楠木雕成的鴛鴦荷花圖,堪稱藝術典范。荷池西岸長廊的壁間嵌有《紫籐花館藏帖》和《梅花仙館藏真》等刻石四十五方,故名“碑刻長廊”。

“樂善好施”坊

“樂善好施”坊

為不使長廊有長而呆板之感,北以橋亭為端,中隔半圓亭,南以扇亭為終,轉角處是高大的“樂善好施”坊,正對為“欽旌節孝”坊,都是清末在劉氏家族最為顯赫之時朝廷賞立,當然背後會有劉氏對飄搖朝廷在金錢上的大量捐獻。

牌坊

牌坊

兩座牌坊雕工精美,盡管諸多構件看上去為近年仿古重做,或許在某個特定歷史時期,劉氏曾經的榮耀亦被無情踐踏過。兩坊之間為劉氏家廟,是小蓮莊的主要建築群,與園林長廊僅一牆之隔。

劉氏家廟始建於一八八八年,九年後完工,為劉氏家族祭祀祖先之所。無奈所到之時家廟大門未開,無法得見裝飾異常講究的馨德堂和宣統帝御賜“承先睦族”九龍金匾。在家廟的西側為劉氏義莊,其後廳為忠孝祠,現為“叔萍獎學金成就”展覽館。

此獎學金為顧乾麟先生於一九三九年創辦,是中國近代歷史最悠久的民間獎學金。顧乾麟先生父親叔萍公的遺訓中有“得諸社會,還諸社會”的理念,於是他以父名創辦此獎學金,到一九九八年在香港去世的時候,國務院副總理錢其琛致唁電哀悼,出殡當日出席人士當中包括香港富豪李嘉誠及邵逸夫等。

顧乾麟先生應該是“四象”之一顧氏的旁脈,年輕時到上海打拼,看資料似乎家境並不富裕。其夫人劉世明女士為劉镛長兄劉鑄之長孫劉君實之女,也並非劉镛一脈,二者聯姻也算“門當戶對”。他自身好學勤勉、頗有商業成就,特別是持之以恆地投身教育公益事業的精神,值得後人頌揚。展廳主要是圖片展覽,以時間脈絡記載顧先生的生平及叔萍獎學金數十年歷程,讓人對這位高尚老者的崇敬之情油然而生。這是一筆巨大的精神財富,其作用是無可估量的。 南浔

南浔

南浔“四象”之一的張頌賢並沒有劉镛那麼出名,但他有個孫子叫做張靜江,是國民黨四大元老之一,連蔣介石都稱之為“革命導師”。張頌賢還有一個孫子,叫做張鈞衡,字石銘,他在那個紛亂的年代沒有投身政治,卻酷愛收藏古籍、金石碑刻和玩賞奇石,也是南浔清末民初四大藏書家之一。

他在南浔的故居至今保存完好,是江南罕見的基本保持舊貌的豪門巨宅之一。北側大門甬道兩側鑲嵌四塊石雕,分別為福祿壽和八仙過海的圖樣。正廳腰門上有吳昌碩的匾額“世德作求”,門額四圍是一組兼具透雕、浮雕的古典人物、車馬、景物群像,主題為群仙賀壽。

懿德堂

懿德堂

進門後的正面大廳面闊三間,曰“懿德堂”,“懿”是古代對女子的一種尊稱。張石銘早年喪父,由母親操持家業,因此他對母親十分的孝敬,宅子建好以後取名“懿德堂”以頌揚母親的功德。

堂匾是由甲午狀元南通張謇所寫,內廳上面的“以適其志”四個字是康有為所書,足見張氏在清末的地位之高。主人住處為二層樓,樓下落地長窗,所有的門窗、棟梁、走廊、樓梯、屋檐,都雕刻著精美的古代戲文故事,

樓上的一圈玻璃窗鑲嵌的是法國進口的刻花蘭晶玻璃,藍白相間,而且奇特的是玻璃上從不積灰,從來不用擦洗也始終保持清潔。據說這種玻璃的工藝已經失傳,全世界僅存的不足一百塊大部分都在這裡。

最後一進內有“芭蕉廳”,廳前的漏明廊窗鑲嵌石刻芭蕉葉,葉片寬大舒展,上面有一些圓孔,據說曾鑲嵌了透明的玉石作為“水珠”,以表現“雨打芭蕉”的意境;

廳前天井中心安置有一形似展翅雄鷹的“鷹石”,是南浔三大奇石之一。

張氏舊居最後為兩棟高大的西式洋樓

張氏舊居最後為兩棟高大的西式洋樓

張氏舊居最後為兩棟高大的西式洋樓,牆面屋頂均用紅磚瓦砌築,前庭院中栽著的兩株廣玉蘭已有一百六十年的樹齡。舊宅西面本有三十畝的適園,曾鑲嵌了很多張石銘收藏的古代名人的書法作品,可惜連同適園一起毀於日軍進駐時期。

張宅建成後,張石銘其實在此只住了幾年。自辛亥起,張石銘帶著家眷移居上海,只有母親桂太夫人在此居住。老夫人去世後,此處基本空關,這座現在被稱為“江南第一巨宅”的國家級保護文物,其實一直是人氣不足的。張家作為近代最大絲商群體的代表之一,在南浔這塊風水寶地上發家並進軍上海,在短短幾十年時間裡積累了異常巨大的物質財富。

南浔

南浔

在江南水鄉的幾個水鄉名鎮中,南浔是名氣最小的一個、但也曾是最為繁華的一個。周莊有陳逸飛畫過下的方圓雙橋、烏鎮有茅盾筆下的林家鋪子、甪直有葉聖陶寫過的萬盛米行、阿湯哥的《碟中諜3》在西塘的諸多鏡頭已經成為它新的名片,而南浔盡管文化底蘊更為深厚、財富累積更為殷實,似乎更多的是在等待真正懂她的游客。

曾經富甲一方的南浔人骨子裡面是傲氣的,過分的商業炒作是他們所不恥的。南浔是個富養出來的大家閨秀,總能不卑不亢地拒絕誘惑、腐蝕和平庸,雖不施粉黛、不著艷妝,卻還是有著不同尋常的氣質。