獨一無二黔陽古城 特色迷人景點眾多

日期:2016/12/14 10:20:29 編輯:中國古代建築洪江市地處湖南省西部,雪峰山脈中段,沅水干流上游。全市轄25個鄉鎮,總面積2174平方公裡,總人口43萬。洪江市是一座底蘊深厚的文化古城,市治黔城已有2200多年的建制歷史,是湖南省歷史文化名城,素有“滇黔門戶”、“黔楚咽喉”、“湘西第一古鎮”美稱,被評為“中國最美的小城”、“中國十大最美潛力古城之一”、“湖南旅游之大眾最愛旅游目的地”、“湖南省旅游特色名鎮”。城內的古城牆、古街巷、古宗祠、古店鋪、古廟宇、古民居組成的大型古建築群。

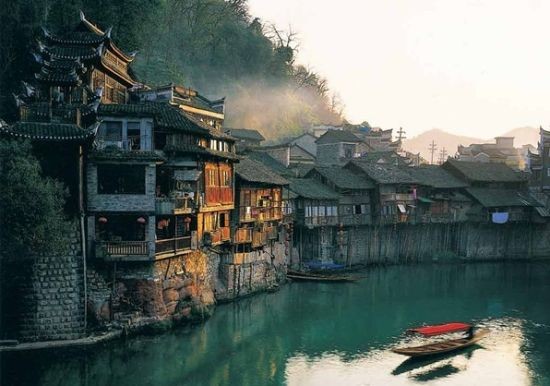

黔陽古城

黔陽古城自西漢高祖五年(公元前202年)在沅江和潕水匯合處設立縣治,至今綿延2200 年,比雲南麗江大研古鎮早1400年,比同在湘西境內的鳳凰古城早900年,它是全國保存最完好的明清古城之一,也是中國難得留存下來的、最具原真風貌的隱逸之都。

黔陽古城順水路興而盛,隨水路衰而隱。明清時期“浩浩皇木、滾滾洪油、屢屢煙土、列列彩船……”的景象,曾使得這座軍事重鎮成為了中國南方絲路上的商貿名城。然而,當進入了陸地交通日興、水運商貿漸落的近現代以後,這個歷史上曾經輝煌了許多朝代的“第一古鎮”,便被隱沒在了大湘西神秘的王國中。

黔陽古城

黔陽古城,正是因循和順應了“始建於漢、興於唐宋、盛於明清、衰於民國”的自然發展命脈,才使得這個文化名城有幸避開了過熱追捧和慘烈損毀,在悄悄流淌的歲月長河裡得以靜靜呼吸和自在生存;才使得這個曾經商賈雲集、富甲一方的繁華邊城能夠順其世運,蘇醒沉醉的靈魂,重獲隱逸的新生;也才使得我們有幸能在“城牆變馬路、民居變大廈、石板巷變商業街”的今天,去從容地遇合古城所蘊含並彰顯的民族精神和文化大義。

走進隱逸美麗的黔陽古城,首先映入我們眼簾的是名揚天下的芙蓉樓。

芙蓉樓景區占地面積10250平方米,位於古城西北隅、潕水入沅口,依林踞阜,築疊巧思,有1137平方米的古建築,亭、台、樓、閣錯落有致,既具江南古典園林風格,又有濃郁的地方文化特色,在清代就被譽為“楚南上游第一勝跡”。

黔陽古城

唐天寶七年(公元748年),唐代大詩人王昌齡從江寧縣丞左遷為龍標縣尉,芙蓉樓曾是他的私家花園,也是他宴賓送客、吟詩作賦的地方,更以一首《芙蓉樓送辛漸》而名揚天下,可謂“詩以景生”、“景因詩名”。

寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。

洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。

芙蓉樓景區主要建築有芙蓉樓、聳翠樓、玉壺亭、三角亭、半月亭、送客亭、古碑廊等

送客亭旁的門坊名為龍標勝跡門,建於清代晚期,也稱“三絕門”。門高12米,門寬7米,門坊正中為大型泥塑的王少伯送客圖,左右為春、夏、秋、冬四季圖。泥塑使用古代“堆塑”工藝,材料主要是桐油、石灰、糯米。這些泥塑造型精美,栩栩如生,世所罕見,為第一絕。令人贊歎不已的是,牌坊高達三丈多,卻面向臨河處傾斜了兩尺多而不倒,是為第二絕。據專家考證,其傾斜度已超過了意大利比薩斜塔的斜度。門楣正中是一個指南針,上南下北,與常人見到的指南針上北下南正好相反,是何緣故,至今仍為千古之謎,此乃第三絕。龍標勝跡門更是黔陽古城旅游的標志,舊時行船看到此門,便知黔陽縣城到了。

走出芙蓉樓,沿江而上,便可來到古城入口之一的中正門。中正門為國家級文物保護單位,它是古城保存最完整的一個城門。原有城牆明朝前為土牆,正統十四年(公元1450年)重修。明成化八年(公元1473年)又拓之東北,周長5華裡,皆備哨所。清康熙、雍正、乾隆、道光年間皆多次復修,現為紅砂石壘砌的拱門,門洞赤褐色巨石由於風化侵蝕,凸凹不平,可想年代之久遠。1938年戴笠在黔城辦軍統特訓班,第二期結業時,蔣介石親臨視察,應戴笠請求在西門城樓上題寫了“高瞻遠矚”匾額。後蔣介石出西門、經芷江回重慶。為求吉利,戴笠撰寫碑文,並將西門改為“中正門”。

由中正門而入,即可踏進有著2200年歷史的黔陽古城

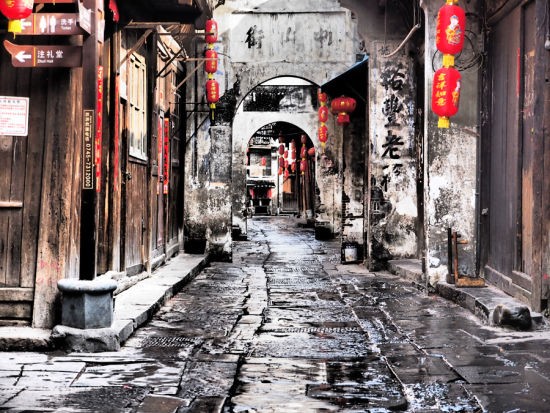

黔陽古城

城內明清街巷格局保存完整,文物古建星羅棋布,被譽為“江南古建築博物館”。其中,最具代表性的便是南正街。南正街為國家級文物保護單位,位於古城南面,為清道光十八年(公元1838年)知縣龍光甸主持修建。路面中間用1米寬青石板橫鋪,下有溝渠,兩旁以0.8米寬青石板作直線連接,全長330米,寬3至4米,總建築面積17600平方米,並有過街券門兩處。街道兩旁均為店鋪或窨子屋,為明清時所建商埠繁榮之地。街坊兩旁房屋均裝有卷棚板,屋檐均為S型上翹,並有封火牆,屬典型的清代建築風格。

走出古城,沿東門大街拾階而上,便可來到鐘鼓樓。

黔陽古城鼓樓

鐘鼓樓座落在東邊古龍標山普明寺內,為國際級文物保護單位,建於宋熙寧中(公元1071年),明正統十四年(公元1449年)毀於兵火,成化八年(公元1472年)重建,成化二十三年(公元1487年)鑄鐘於樓。鐘鼓樓為三重檐方亭尖頂木結構,占地200平方米,高14米,有旋梯可上,各層有矮欄,四面開敞,登高望遠,龍標十二景盡納疏棂短檻之中。鐘鼓樓內、外側,分別有千年鐵樹和古樟樹,都是普明寺的遺存,也是古城歷史的活化石。

除此之外,古城還有眾多美景、美食,眾多故事、人文等待著大家的探索及體驗。

- 上一頁:悠游無錫古村鎮 南泉古鎮回眸

- 下一頁:遠離喧囂 從武漢出發古村古鎮尋清靜