古鎮的價值你知道有多大?

日期:2016/12/14 10:18:47 編輯:中國古代建築

什麼是古鎮

什麼是古鎮?嚴格地說,成片保留的傳統建築,體現了傳統文化風貌,展示了傳統生活方式的地方就可以稱之為古鎮。一般來說,古鎮分為四類:第一類叫做古院落,山西的大院,喬家大院就是一個典型;第二類叫做古村,比較突出的體現是安徽的西遞村、宏村,已經列入了《世界遺產名錄》;第三類叫做古鎮,其集中的體現就是江蘇和浙江的六大古鎮;第四類叫做古城,包括雲南的麗江、山西的平遙、遼寧的興城等等。這樣分類,一是按照其范圍的大小,二是按照歷史上行政建制層級的不同。

首先,古鎮是歷史的遺存。中國現在所保存下來的這四類古鎮已經不多了。據大體的估計,就全國來說,古院上萬,古村上千,古鎮上百,古城上十,但是在歷史上全國有2200多個縣,幾乎每個縣都是一個古城,而今留下的也就是 10到20個。

現在形成了一種良莠不齊的狀況。有的古鎮特別有味道,確實是展示了傳統的文化風貌,展示了傳統的生活方式,但是多數的古鎮是新的和老的混在一起,甚至新的壓倒了老的,老的變成一種殘存狀態。

另外,古鎮消亡迅速。由於戰爭、自然災害加上人為原因,古村、古院、古城、古鎮破壞嚴重。這幾年古鎮旅游的興起,在很大程度上延緩了這種破壞的過程。大家知道古房子值錢了,古村落值錢了,古院子值錢了,老百姓就產生了保護的動機。在一定意義上,旅游業的興起挽救了我們的古鎮。

中國經濟發展非常迅速,但是也面臨著三個根本性的制約因素,第一是資源的制約,第二是環境的制約,第三是市場的制約。但是,從另一方面看,短缺又帶來了機遇。凡是短缺的東西必然升值。古鎮就是目前非常短缺的資源,也就意味著它將來必然要升值。但是我們現在存在一種弱國心態,生怕人家看不起,總是在追求人家已經摒棄的目標。這是一種普遍性的問題。但是從發展的角度說,利用古鎮,挖掘古鎮的文化價值,從而提升古鎮的經濟價值,是一條很重要的途徑,這就產生了古鎮的長遠價值。

對古鎮的利用方式如果加以適度改良之後,古鎮資源就是可持續的資源,古鎮的環境就是可優化的環境,古鎮的市場就是可擴充的市場。

古鎮的三大價值

一,古鎮的歷史價值。

主要表現形式就是觀光價值。第二是深厚的文化價值。名人、名宅、名士, 以及名吃、名產,這一系列的“名”,構成一個古鎮的名氣。古鎮可以形成一種精神價值。在迅速的工業化發展過程中,古鎮可以成為城市人的精神家園,成為追尋歷史、追尋祖先的一種人文地域。這種價值是無可替代的。這也正是一個國家、一個民族的一些根本性的文化因素之所在。第三,衍生價值。首先,古鎮具有比較高的環境價值。所有的古鎮現在大體上還保留了比較好的環境,所以形成了一個生態經濟發展的前提和基礎。其次,就是具有山水價值。江南古鎮的主要特點在於水,所以有“江南水鄉”之說。一些古鎮不僅有水而且有山,以山水為依托的古鎮進一步弘揚了山水的價值,形成了一種擴展性。這種擴展性甚至可以培育出當地一些特有的產業。比如有些山有很好的石頭,就形成了奇石產業;有些山有很好的土特產,就形成了土特產業;有很好的水,就構成了水產業。最後,就是農副產品作為古鎮的衍生價值,在這個過程當中不斷提高附加值。

二,古鎮作為實體的價值。

第一是資產的價值。古鎮的資產大都是老舊資產,恰恰是這些老舊資產在新的形勢下不斷地升值。這些年不僅是老宅,包括老的建築構件、老的家具、老的陳設等等,都在升值,這種資產很難用一般性的資產評估標准來評估它,因為裡面包含的歷史信息、文化信息,甚至一些名人的個體化信息,都引起了市場的關注。

第二是土地的價值。古鎮的土地不同於工業開發區的土地。古鎮的土地在發展過程中迅速轉換,這種轉換的過程必然也是一個升值的過程。古鎮的土地可以說是寸土寸金,而且在多元化的發展過程之中,這種轉換的價值會遠遠超出我們的想象。

第三是產業基礎的價值。很多古鎮都有它的傳統產業基礎。這種產業基礎在發展過程中其價值在不斷提升,甚至有些產業基礎的價值提升程度超過了開發商的獲益程度。比如說湘西的鳳凰古城,開發商一年的收入是4000萬元(八個景點的門票),但是當地老百姓生產一種糖,僅此一項的收入就是一年一個億。如果沒有古鎮的開發過程,這樣的產業基礎就得不到提升。

三,古鎮作為市場的價值。

第一,從歷史上看,凡是成形的古鎮都有非常好的區位價值。雖然隨著我們農業經濟的凋敝,工業經濟的興起,傳統農村的區位價值在轉換,有些在下降,可是這些年來隨著古鎮的開發,其區位價值又在進一步提升。

第二是市場的價值。古鎮本身不僅是一個產品,它也構造了一個市場。這種市場聚集了人氣、聚集了財氣、聚集了商氣,這種市場價值本身就有別於一般工業化產品或農產品的市場價值,這也是古鎮特有的價值所在。

最後是古鎮的品牌價值。這種價值可以說是永恆的。在一定意義上,很多地方的古鎮的品牌價值甚至勝過了當地的價值。比如說同裡很有名氣,很多人不一定說得出同裡就在吳江。在一定意義上,同裡的品牌勝過了吳江的品牌。所以,我們分析古鎮的價值,不能只用一般的經濟性的眼光來判斷,而要從多個維度來判斷。

古鎮的利用和開發

【古鎮利用中存在的問題】

同質化、單一化、低俗化

第一是產品的同質化。目前大體上全國古鎮的一個基本模式就是以古建築為載體,以仿古生活為形式,以商品銷售為興奮點。第二就是經營單一化。例如觀光這樣一種單一的方式,收門票費這樣一種單一的商業模式。第三個問題是文化的低俗化。很多地方的展覽多模仿, 甚至產生了一系列惡俗化的傾向,游客往往是乘興而來,敗興而去。

【古鎮利用的指導思想】

要避免同質化的競爭局面

針對現存的三個主要問題,古鎮投資和古鎮開發的指導思想有兩個要點。第一個叫做傳統文化現代解讀;第二個叫做傳統資源現代利用。很多古鎮已經陷入了就傳統說傳統的誤區,在古鎮利用上采取的方式基本上是博物館的方式。如果只靠這樣的方式,所形成的只能是同質化的競爭局面。比如山西的大院有50多個,現在成名的大院有七八個,如果統統是博物館的方式就意味著是自相競爭,甚至是一種惡性的削價競爭。所以就需要研究如何適應現代市場需求,形成古鎮文化的現代解讀和古鎮資源的現代利用。

【古鎮的利用原則】

三流的真品也是真品,一流的赝品還是赝品

大體上來看應該把握這麼幾條:穩定存量,發展增量,以增量拉動存量,以發展調整結構;同時要少花錢,多辦事,辦好事。對於古鎮來說,一個基本原則,就是少開發,多利用。三流的真品也是真品,一流的赝品還是赝品。把古鎮推倒再建的開發方式是一種建設性的破壞。所以我們要把握的核心問題是強化軟開發,適度硬開發,要把握好度。在規劃設計、文化挖掘這些方面下大功夫。

【古鎮利用的運作機制】

僅靠投資商獨立運作是不行的

古鎮在一定意義上是准公共性的產品,有些甚至就是公共性的產品,所以古鎮開發僅靠投資商獨立運作是不可能的。從全國的經驗來看,古鎮利用已經形成了一個比較完整的運作機制,就是政府主導,部門支持,市場主體,企業運作,社會參與,利益協調。最終要達到一個利益協調的機制,這樣才可能把古鎮的投資、開發、建設、經營、管理做到位。

【古鎮的利用模式】

要避免過度的商業化

古鎮最好的利用模式就是統一開發、全面開發,這就是浙江的烏鎮模式。烏鎮的模式——組建一個旅游開發總公司進行統一開發,而不是讓老百姓自己胡搞亂搞——是非常成功的模式,由此也形成了一個比較好的商業模式。這個商業模式,就是在投資的過程中,資源轉化為產品,產品轉化為市場,市場轉化為資金,資金轉化為發展,發展轉化為品牌。烏鎮開發的一期工程,是在政府的統一組織之下,通過成片開發、全面開發,既保留了相應的商業氣氛,又避免了過度的商業化。烏鎮的二期開發完全是現代開發模式,但是這個開發模式也創造了一個新的、好的樣板,就是創造了一個未來的文化遺產。古鎮是古人留給我們的文化遺產,我們當代人做的事也應該是給後人留下的文化遺產。我們在古鎮的利用上不妨借鑒一下烏鎮模式。

【古鎮的開發要點】

差異化是核心競爭力,就是品牌

古鎮利用要形成一個體系化發展格局,這個格局超越了旅游范疇,可以把古鎮的各類資源全面挖掘出來,同時可以形成古鎮的產業鏈。

第一是強化功能性,就是要把單一觀光功能轉換成復合功能。我們經常說“古色古香”。“古色”是觀的,“古香”是體驗。可我們往往只是強調“古色”,而忽略了“古香”,單一模式的路顯然是不行的。

第二要突出主題性,因為古鎮的基本概念就是都有自己的主題文化,這就是“古”,同時又是“鎮”。我們現在是主題文化有了,文化主題不足。只打幾張名人牌是不夠的,你這個地方真正有別於其他地方的特色到底何在?你的文化主題到底應該怎麼形成?這都需要下大工夫來研究。

第三是追求異質性。江南的六大古鎮中,商氣周莊、文脈甪直、智慧同裡,是江蘇的三個古鎮。之所以說“智慧同裡”,是因為同裡的退思園也好,附近的靜思園也好,最終產生的是智慧,這種智慧當中也包含了一種超然的生活態度和一種飄逸的性情;浙江的三大古鎮——悠遠烏鎮、生活西塘、財富南浔,其各自的特點是非常突出的。應該說江蘇三個古鎮的特點還不夠突出,我們各地的古鎮都存在一個問題,就是你的異質性何在?差異就是旅游勝地的核心競爭力,就是它的品牌。

第四是著眼於長期性。古鎮的投資,毫無疑問,是長線投資、長遠回報。如果我們用一般的“短平快”的方式來做,顯然是不行的,但並不是說有些項目就做不到“短平快”。概括地說,投資古鎮需要劍膽琴心。“劍膽”就是說需要投資的眼光,投資的魄力;“琴心”就是說需要文化之心。要有耐心,要把它真正做成一個精品,通過文化精品來托起它真正的市場價值。

最後一點就是形成復合性。古鎮的資源是綜合性的資源,圍繞這種綜合性的資源,我們要形成鏈條式的擴張。現在看來,需求鏈已經形成,產品鏈大體形成,服務鏈現在還很不足。這只是從觀光的層面上看。如果進一步看,古鎮的利用不僅是觀光、休閒、度假、特種旅游、會議旅游。這就需要在古鎮的投資中,研究如何延長產業鏈、擴大產業面、形成產業群。

古鎮保護的機制

古鎮的一切運作必須以保護為前提

古鎮中需要保護的內容,有物質的內容、實體的內容、非物質文化的內容和傳統生活的內容,這幾個方面缺一不可。進了一個古鎮沒有老頭、老太太在曬太陽,沒有人做家務,你會覺得這樣的古鎮是死的,僅僅是一個博物館。物質的保護反倒容易,傳統生活的保護是最困難的。現在有些老人留戀傳統生活方式,他們不願意離開古鎮,這本身就構成了古鎮的一景。這些老人過世之後,傳統生活沒有了,古鎮的文化價值就大為降低。我認為可以轉換一種方式,就是要把古鎮當做生活的居所,吸引外邊的老人與本地的老人相結合,一同保護傳統的生活。

這個機制就是官、產、學、群四位一體,各盡其責,而且這種各盡其責要有明確的制度化的要求。比如作為公共產品,政府必須提供資金,開發商必須盡到社會責任。包括我們社區的群眾在內,在保護古鎮上也要負起責任。

古鎮保護的動力體系

概括一下,叫做“因窮而留,因留而起,因起而保,因保而富”。山西的平遙,歷屆縣委縣政府都在研究怎麼把它拆掉,最後的結論都是一個——沒有錢去拆。一直到90年代,發現這個東西值錢了,才明確地轉變了思路——絕不能拆,一定要保。歷史就是這樣一個過程。圍繞古鎮保護問題形成了一個利益共同體,也形成了一個利益生長群。

古鎮發展必須新老分離和新老分明

麗江古城,從城裡一出來,隔了一條馬路就是一圈高樓,磕頭碰臉,把你剛剛形成的非常好的感覺完全破壞掉了。它的失敗就在於缺少一個隔離帶。我們要建設,要發展,就要蓋房子,但是要想保護古跡,首先就要考慮它的大環境問題。所以需要新老分離。如果實在做不到,就得研究如何做到新老分明。這裡面要考慮中國建築的特點。中國建築一般是土木結構,難以長久存留,一定要不斷地維修;更重要的是裡面一定要住人,活的建築才可能真正保護下來。如果我們都是按照博物館的方式,沒有人居住,沒有人每天去收拾它,這樣的房子是保不住的。對於我們來說,核心問題就是要把保護落在實處。古村、古鎮、古院落等,一定要有人在那裡生活,一定要有人天天在那裡維護,這就要求我們在古鎮的開發利用上要轉換模式,就是“長線投資,長遠回報”,但並不意味著一些具體項目不可以“短平快”。道理很簡單,這樣的古房子越來越少,短缺必然造成升值。比如湘西的鳳凰古城,江邊的房子6年之前5萬元買一棟,現在是100萬元一棟,這樣的投資項目,回報率很可觀,而且其中最大的好處是,有資金進去,就有了保護力。一些投資家恰恰是因為看中了它的“老”,才投資。隨著國家的發展,文化投資的價值會越來越高。古村、古鎮的發展,是文化投資的一個亮點。

古鎮產品的

“三化戰略”

首先是功能的轉化。目前僅僅是觀光的單一功能的局面,如果發展到極致,其破壞力極大。但是如果能夠實現功能的轉化,產品就會豐富得多。我建議,山西有的大院可以搞成民俗賓館,有的大院可以搞成娛樂性場所,當然都要在保護的前提下實現其主題性功能。這就意味著市場有了分工,每一個產品有了自己的定位。一方面現有的功能要強化,另一方面有些功能需要轉移,更重要的是要豐富自己的功能。功能豐富起來並不是賺不到錢。前一段時間我住了平遙古城的民居旅館,房價是150美元,當時我以為聽錯了,但他說就是這個價。因為他征求了歐洲客人的意見,人家說可以收180美元到200美元。實際上他收120美元,去年保持了50%的出租率。這不過就是個民居客棧。這個案例告訴我們,我們的古鎮一定可以培育出高端產品,這個高端就高在文化上。

古鎮市場的

“三常戰略”

古鎮的經營基礎是觀光者,但觀光並不是唯一的經營方式,完全可以考慮幾類新的市場。第一類是“常住”,就是購房者。古鎮中有些房子是可以賣的,即使從保護的角度看也可以賣,只不過這個“賣”是有一些規定,按照這個規定你就可以來買,也可以二次經營。第二類叫做“常留”,就是經營者。一些人看中了古鎮的市場價值,決定在這裡常留。從一定意義上說,今天的旅游者可能就是明天的生意人,就是後天的投資者。第三類叫做“常來”,就是度假者。度假者的特點就是回頭客很多,而且忠誠於某一個目的地。當然,基礎還是觀光者。所以說,古鎮的經營和投資是緊密聯系在一起的。

古鎮的形象

“三吹戰略”

古鎮的形象戰略可概括為“三吹戰略”,就是敢吹,會吹,經得起吹。目前,就全國的古鎮來看,在“敢吹”上都可以打100分,在“經得起吹”上,大體上都及格,但是在“會吹”上,基本上都不及格。我們總是希望把海量的信息推到市場上去,越是這樣推,客人越是記不住。比如我們很多的古鎮,一介紹就是娓娓道來,甚至可以說上一兩天;有些古鎮印制的宣傳材料達幾十種之多,但你的核心的東西是什麼?你靠什麼東西說幾句話就可以讓人記住?這不僅是一個形象戰略問題,也是一個宣傳促銷的方式問題。要從“敢吹”上升為“會吹”,再從“會吹”到“經得起吹”,這將是我們古鎮的前景所在。

古鎮對於中國發展的根本性的意義,在於它創建了一種新的生活方式。我們現在人口太多,所以向往大自然,喜歡人少一點的地方。能夠滿足這種要求的一個最佳的結合點,就是古鎮。所以要在古鎮中創建一種新的生活方式。如果能夠形成這種新的生活方式,就意味著我們中國人的生活質量有了根本性的提高。

實習生 齊琦 本報記者 庾康 整理

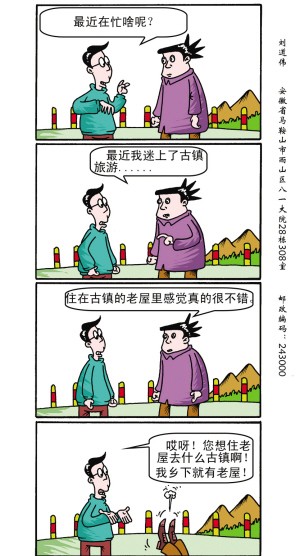

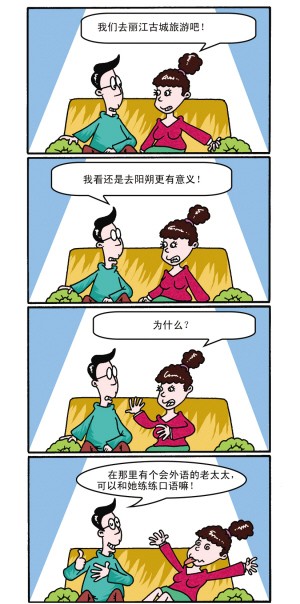

本版插圖 劉道偉

本版值班編輯 塗 珂

壇主小傳

魏小安,男, 1952年4月生。中國社會科學院旅游研究中心研究員,中央民族大學博士生導師,兼任法國國家旅游局顧問、海南省政府顧問。自1988年至1993年,歷年全國旅游工作會議主報告及國家旅游局其他主要文件主要起草人之一。多年從事旅游研究與實際工作,主編及專著40種,1000多萬字。主要有《旅游發展與管理》、《中國旅游業新世紀發展大趨勢》、《目擊中國旅游》、《旅游熱點問題實說》、《旅游強國之路》、《世界旅游宣言》、《中國休閒經濟》、《創造新的文化遺產》等。

核心事實

□ 中國現在所保存下來的古鎮已經不多了。據大體的估計,就全國來說,古院上萬,古村上千,古鎮上百,古城上十,但是在歷史上全國有2200多個縣,幾乎每個縣都是一個古城,而今留下的也就是 10到20個。

□ 山西的平遙,歷屆縣委縣政府都在研究怎麼把它拆掉,最後的結論都是一個——沒有錢去拆。一直到90年代,發現這個東西值錢了,才明確地轉變了思路——絕不能拆,一定要保。

□ 湘西的鳳凰古城,開發商一年的收入是4000萬元(八個景點的門票),但是當地老百姓生產一種糖,僅此一項的收入就是一年一個億。如果沒有古鎮的開發過程,這樣的產業基礎就得不到提升。

□ 陽朔的西街有涉外婚姻400對,其中有一個文盲老太太,中文大字一個不識,但是可以說一口流利的英文。所以這個老太太現在成了西街的一個有吸引力的人物,大家來了都想看看這個老太太,跟她聊一聊,聊過之後一定會買點東西。這樣的一種市場機制所煥發出來的內在力量是無可替代的。 □ 前一段時間我住了平遙古城的民居旅館,房價是150美元,當時我以為聽錯了,但他說就是這個價。因為他征求了歐洲客人的意見,人家說可以收180美元到200美元。實際上他收120美元,去年保持了50%的出租率。這不過就是個民居客棧。這個案例告訴我們,我們的古鎮一定可以培育出高端產品,這個高端就高在文化上。

- 上一頁:明清古鎮 世外桃源

- 下一頁:江蘇黃橋古鎮 東方小提琴之鄉