成都老屋,可觸摸的流年

日期:2016/12/15 0:57:34 編輯:中國古代建築

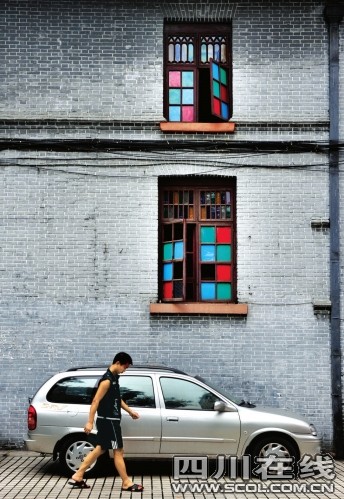

方池街22號李家钰兄弟住宅(民國建築),一位居民從窗下的汽車旁走過

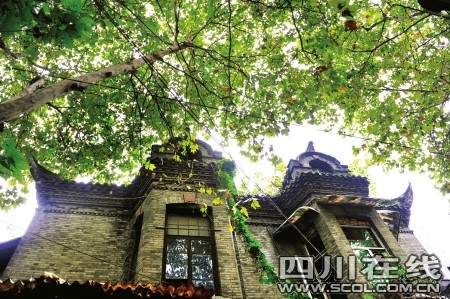

龍王廟正街邱家祠堂(清末建築),一名小孩正在體驗“逝水流年”

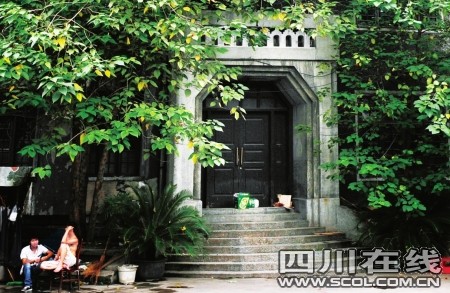

祠堂街《新華日報》辦事處(民國建築),樓梯曲折,恍若時光也被折疊

祠堂街《新華日報》辦事處(民國建築),都市人在現代與過去中穿梭

四聖祠街36號附4號(民國建築),現為成都市二醫院宿捨

王家壩街4號公館(民國建築)

柿子巷老公館(民國建築)

一角屋檐

一段小徑

一片灰瓦

都在向我們靜靜講述……

一片灰瓦,一段光陰。一條小徑,一個故事。一座老屋,一部歷史。

經過4年多的調查、考證,今年8月17日,17處入選“成都市首批優秀近現代建築保護名錄”的近現代建築被公布。這些建築今後不管所有者為誰,都不能隨意對建築的風貌和外形進行改變。近日,這些歷經滄桑的老房子,再次走進我們的鏡頭,向我們靜靜講述著曾經鮮活的故事。成都,這座古老又年輕的城市,正是有了這些可以看到和觸摸的老房子,而更顯風流雅致。

祠堂街38號的新華日報社舊址,隱身於市區鱗次栉比的高樓裡。要不是門口一塊寫有“成都市優秀近現代建築”的招牌,很難讓人想象它當年輝煌的歷史。這裡曾是《新華日報》駐成都辦事處,抗戰期間周恩來曾在此處居住。順著吱呀作響的樓梯爬上去,我們仿佛又看見當年追求進步的記者們在這裡忙碌的場景。

穿過方池街幾棵枝繁葉茂的大樹,一棟三層磚結構洋樓靜立於此。這幢建於民國初年的洋樓,是抗日烈士李家钰兄弟的住宅,也是市中心保存最為完好的百年老建築之一。建築全由磚石砌成,石質的窗台、門檻都經過細致打磨。據說窗戶上那些彩色的玻璃,都是當年漂洋過海,從國外運來的。

昨日,位列成都市第一批優秀近現代建築保護名錄第一位的東丁字街民國建築(修建於清末)已經由專業古建修復單位按照原貌修復完工了。窗花、浮雕,門洞……一切修舊如舊。劉大爺是丁字街的老住戶,每天他都要到這個小院來逛逛,他笑著告訴記者“我們和這些樓一天天慢慢變老,我們走了,這些老樓還能給子孫後代留下更多的記憶。”

成都市中心城區現存老建築(部分)

○公行道2號西式小洋樓(民國)

○華興上街中式小院(清)

○法國領事館舊址中式庭院(清末)

○東珠市街劉存厚公館(民國)

○西糠市街廣東會館(清)

○西御河街中西式小洋樓(民國)

○九思巷3號小四合院(民國)

○四聖祠北街神學院“恩光堂”(清末)