漢魏洛陽

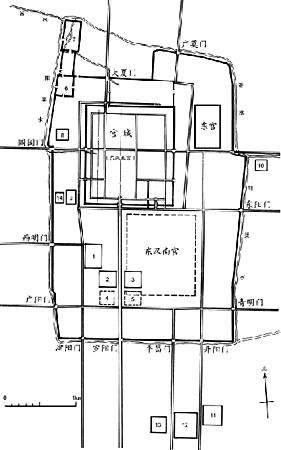

日期:2016/12/15 0:50:28 編輯:中國古代建築曹魏立國之初先修北宮和官署,其余仍保持東漢十二城門、二十四街的基本格局。公元227年,魏大舉修建洛陽宮殿及廟、社、官署,以邺城為藍本,正式放棄南宮,拓建北宮,把原城市軸線西移,使其北對北宮正門。在這條大道兩側建官署。又按《周禮·考工記》“左祖右社”之說,在大道南段東西分建太廟和太社,北端路旁陳設銅駝。曹魏時還在洛陽城西北角增建突出城外的三個南北相連的小城,稱金墉城或洛陽小城,南北長1080米,東西寬250米,內建宮室,城上樓觀密布,嚴密設防,是受邺城西北所建三台的影響而建的防守據點,是當時戰爭環境下的產物。洛陽城內的居住和商業區仍是封閉的裡和市。隨著魏晉實力的增強,洛陽的城外也出現了市和居住區。西晉統一全國後,洛陽遂成全國的首都。其特點是宮殿在北面正中,宮門前有南北街直抵城南面正門,夾街建官署、太廟、太社,形成全城主軸線,其余地段布置坊市。由於它是東漢以後統一王朝的首都,故無論是它的後繼者東晉還是北方相繼出現的十六國政權,都以它為模式,所建都城都不同程度地效法和比附洛陽。魏晉洛陽對隋以前中國都城有重要影響。

曹魏、西晉洛陽平面圖

漢魏洛陽城城牆遺址

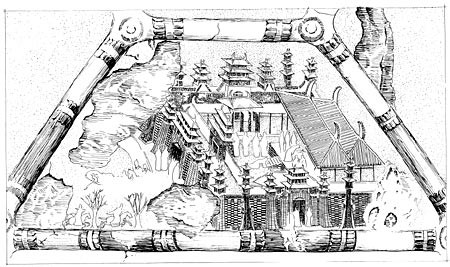

北魏統治者修復洛陽城及宮殿時沒有做大的改動,在城外四周拓建坊市,形成東西二十裡、南北十五裡的外郭。北魏洛陽外郭有牆,其內也劃分為封閉的矩形的坊和市,並形成方格網狀街道。北魏對內城的改造主要是調直街道,把主要官署集中到宮南正門外南北御街銅駝街上,以加強城市的中軸線,突出宮城在城中的重心地位。新建的外郭在坊市方正和規模上都超過兩漢的長安和洛陽。北魏洛陽城已蕩然無存,但從遺址出土的建築材料可以想見其建築物的華麗。另外,從甘肅天水麥積山的壁畫中,也可以見到當時北方城市建築的模樣。

甘肅天水麥積山石窟127窟西魏壁畫中的城圖

北魏洛陽城出土的獸面磚、釘瓦和瓦當