新科大要把明清古建築當“活教材”

日期:2016/12/15 1:21:27 編輯:中國古代建築

提要:國際巨星成龍捐給新加坡科技設計大學的四棟明清風格古建築,不會是只能看、不能用的“櫥窗文物”,而會被當成“活教材”、也會是校園“生活空間”的一部分。

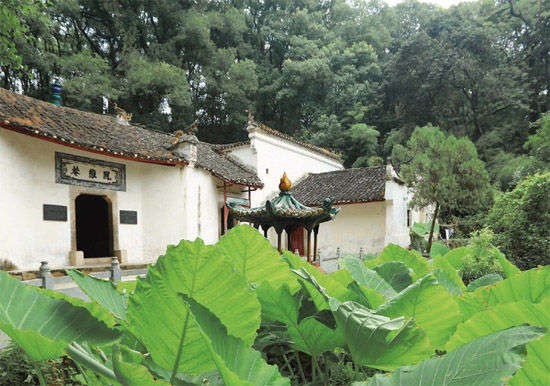

國際巨星成龍捐給新加坡科技設計大學(Singapore University of Technology and Design,簡稱SUTD或新科大)的四棟明清風格古建築,不會是只能看、不能用的“櫥窗文物”,而會被當成“活教材”、也會是校園“生活空間”的一部分。

最初以古建築顧問身份受邀參與“接收”古建築工作,並在今年4月正式加入新科大,成為建築與可持續設計助理教授的楊茳善(36歲),是少數見過這批珍貴捐贈的本地人之一。他估計至今見過這批捐贈的本地人,不超過20人。

之前有各種報道,對捐贈的數目、內容說法不一。楊茳善是負責接收這批捐贈的專家,因此最清楚實際情況。他說,成龍總共捐出四棟明清古建築,包括一個戲台、一個二重亭,另外還有兩棟浙江古厝,是民間私宅。

這四棟浙江古建築目前處在落架狀態,並已在去年中運抵我國,目前庫存起來,會在新校捨設計好後,融在校園設計中。楊茳善為了代表大學“接收”這批古建築,至少出國三趟,見過成龍一兩回。

成龍在十多二十年前便有了收藏古建築的愛好,收藏數量不清楚,他最後決定捐出當中的四棟給新科大。

目前還在對這四棟捐贈展開研究工作的楊茳善說,古戲台面積約50平方米,屬於浙江式古戲台,估計已有240年歷史。古戲台的雕花不是很多,也沒有彩繪,但建築比例漂亮,最大特點是有個藻井,可在沒有麥克風和現代音響器材的年代,“放大”演員聲量。

那二重亭也是浙江古建築,約60平方米,估計也有240年歷史。至於那兩棟古厝,一大一小,面積在120平方米至150平方米之間,屋齡估計在190年至240年之間。

楊茳善說,浙江古建築都有一些雕花,但色彩沒有中國閩南潮州地區的古建築那樣艷麗。建築的最大特色是有較誇張、被稱為“牛腿”的雀替。

雀替是位於梁與柱交角處的三角形雕花木件,其功用是鞏固梁與柱,防止水平推力產生的移位等。雀替也是中國傳統建築特有的精華部位,具有歷史、文化和美學藝術價值。

新舊建築如何融合

設計師未有定論

楊茳善說,四棟中國式建築最終會安置在校園中的哪個角落,以何種方式與現代建築相融合,設計師還在構思、思索這些問題,還沒有最後定論。

但可以肯定的是,這些古建築將成為有實用和使用價值的歷史性建築,而不是沒有生命的文物。楊茳善說,學生可以走進走出、仔細觀賞,近距離研究這些古建築特色,甚至可以把戲台當成小型表演場所,在亭子內休息,在兩棟古厝內辦研討會,開展覽,甚至當成課室等。

他說,這些古建築將成為有生氣、有人氣的生活空間,更重要的是,它將能成為這所大學的活教材。新科大將開辦工程、資訊系統和建築課程,注重的是科技與設計。

楊茳善說,作為教學工具,這些古建築能讓學生認識中國古建築的特點,了解其獨特構建方式,例如認識什麼是“卯榫”,建造方法和系統與現代建築方式有何不同,也可用來認識與了解建築材料如何經受時間和氣候的考驗、應如何進行保養等。

他說,當然也可以從歷史、文化、哲學、美學、藝術、古代工藝、建築系統等方面去認識這些古建築,從中得到新的啟發,甚至把它用在設計上。

定期維修保養

不會破壞古建築結構

把兩百多年的古建築當成使用空間,是否會對它造成破壞和磨損?在保養方面會不會增加難度?

楊茳善指出,建築本來就是讓人使用的空間,興建時已考慮了耐用持久等元素,這幾棟古建築,只要像所有古建築那樣,定時進行維修保養,例如防白蟻、防潮濕等便不成問題。當然,使用者必須把它當歷史建(博客)築對待,予以尊重。

他不認為浙江和本地氣候不同,會對這幾棟古建築構成威脅。他說,本地的雨量高,空氣中的濕度比浙江高,但只要雨水能妥善的從屋頂排掉,就不成問題。至於濕度,只要保存穩定而不是忽干燥忽潮濕,問題亦不大。

對新科大來說,這是個獨特又難得的機遇,能收到如此獨特又珍貴的捐贈,更重要的是能配合大學所開設的課程,把它變成活教材。

楊茳善說,把古建築當成活教材,將能讓這批古建築增添價值,而成龍對此也很贊同,很高興這些古建築能有這方面的用途。

這所中型研究型大學,主要開辦工程、資訊系統和建築課程,但所有本科生在首三個學段將修讀共同科目,包括數學、物理、化學、生物、設計和資訊科技。第四學段開始,學生將從中選擇一項主修,並從入門開始延伸至進行具體設計。

楊茳善指出,這樣一種教育方式,是讓學生從一開始便學會與其他學科領域合作,明白這個世界是由各種不同系統相結合而形成的。這其實不是什麼新方法,早在文藝復興時,達芬奇就已經把各種學問集於一身,他即是藝術家、建築師、雕塑家、音樂家,也是科學家、數學家、發明家等。

原本就想從事學術研究的楊茳善,在國大修讀建築系時,就已經對古建築產生濃厚興趣。他的博士論文《從紅樓夢看空間的使用》,就是從經典名著著手,看中國古建築中的空間運用。

會選擇這一題目做研究,是因為他發現中國人不談空間使用背後的原理,這可能是因為中國古代把建築視為工藝而非藝術。他指出,像宋朝李誡編修的《營造法式》,涵蓋了建築法規和條例等,卻沒有談空間使用理念。

楊茳善2006年考獲博士學位後,從2007年至2010年擔任古跡保存局建築顧問。本地一些古廟宇在展開修復工作時,也經常聘他為建築顧問。

新聞背景

成龍在十多二十年前開始收藏古建築,收藏數量不清楚,但他把當中四棟捐給新科大,包括一個古戲台、一個二重亭,兩個建築都有240年歷史,以及兩棟估計屋齡介於190年至240年的浙江民間古厝。

國際巨星成龍捐給新加坡科技設計大學(Singapore University of Technology and Design,簡稱SUTD或新科大)的四棟明清風格古建築,不會是只能看、不能用的“櫥窗文物”,而會被當成“活教材”、也會是校園“生活空間”的一部分。

最初以古建築顧問身份受邀參與“接收”古建築工作,並在今年4月正式加入新科大,成為建築與可持續設計助理教授的楊茳善(36歲),是少數見過這批珍貴捐贈的本地人之一。他估計至今見過這批捐贈的本地人,不超過20人。

之前有各種報道,對捐贈的數目、內容說法不一。楊茳善是負責接收這批捐贈的專家,因此最清楚實際情況。他說,成龍總共捐出四棟明清古建築,包括一個戲台、一個二重亭,另外還有兩棟浙江古厝,是民間私宅。

這四棟浙江古建築目前處在落架狀態,並已在去年中運抵我國,目前庫存起來,會在新校捨設計好後,融在校園設計中。楊茳善為了代表大學“接收”這批古建築,至少出國三趟,見過成龍一兩回。

成龍在十多二十年前便有了收藏古建築的愛好,收藏數量不清楚,他最後決定捐出當中的四棟給新科大。

目前還在對這四棟捐贈展開研究工作的楊茳善說,古戲台面積約50平方米,屬於浙江式古戲台,估計已有240年歷史。古戲台的雕花不是很多,也沒有彩繪,但建築比例漂亮,最大特點是有個藻井,可在沒有麥克風和現代音響器材的年代,“放大”演員聲量。

那二重亭也是浙江古建築,約60平方米,估計也有240年歷史。至於那兩棟古厝,一大一小,面積在120平方米至150平方米之間,屋齡估計在190年至240年之間。

楊茳善說,浙江古建築都有一些雕花,但色彩沒有中國閩南潮州地區的古建築那樣艷麗。建築的最大特色是有較誇張、被稱為“牛腿”的雀替。

雀替是位於梁與柱交角處的三角形雕花木件,其功用是鞏固梁與柱,防止水平推力產生的移位等。雀替也是中國傳統建築特有的精華部位,具有歷史、文化和美學藝術價值。

新舊建築如何融合

設計師未有定論

楊茳善說,四棟中國式建築最終會安置在校園中的哪個角落,以何種方式與現代建築相融合,設計師還在構思、思索這些問題,還沒有最後定論。

但可以肯定的是,這些古建築將成為有實用和使用價值的歷史性建築,而不是沒有生命的文物。楊茳善說,學生可以走進走出、仔細觀賞,近距離研究這些古建築特色,甚至可以把戲台當成小型表演場所,在亭子內休息,在兩棟古厝內辦研討會,開展覽,甚至當成課室等。

他說,這些古建築將成為有生氣、有人氣的生活空間,更重要的是,它將能成為這所大學的活教材。新科大將開辦工程、資訊系統和建築課程,注重的是科技與設計。

楊茳善說,作為教學工具,這些古建築能讓學生認識中國古建築的特點,了解其獨特構建方式,例如認識什麼是“卯榫”,建造方法和系統與現代建築方式有何不同,也可用來認識與了解建築材料如何經受時間和氣候的考驗、應如何進行保養等。

他說,當然也可以從歷史、文化、哲學、美學、藝術、古代工藝、建築系統等方面去認識這些古建築,從中得到新的啟發,甚至把它用在設計上。

定期維修保養

不會破壞古建築結構

把兩百多年的古建築當成使用空間,是否會對它造成破壞和磨損?在保養方面會不會增加難度?

楊茳善指出,建築本來就是讓人使用的空間,興建時已考慮了耐用持久等元素,這幾棟古建築,只要像所有古建築那樣,定時進行維修保養,例如防白蟻、防潮濕等便不成問題。當然,使用者必須把它當歷史建(博客)築對待,予以尊重。

他不認為浙江和本地氣候不同,會對這幾棟古建築構成威脅。他說,本地的雨量高,空氣中的濕度比浙江高,但只要雨水能妥善的從屋頂排掉,就不成問題。至於濕度,只要保存穩定而不是忽干燥忽潮濕,問題亦不大。

對新科大來說,這是個獨特又難得的機遇,能收到如此獨特又珍貴的捐贈,更重要的是能配合大學所開設的課程,把它變成活教材。

楊茳善說,把古建築當成活教材,將能讓這批古建築增添價值,而成龍對此也很贊同,很高興這些古建築能有這方面的用途。

這所中型研究型大學,主要開辦工程、資訊系統和建築課程,但所有本科生在首三個學段將修讀共同科目,包括數學、物理、化學、生物、設計和資訊科技。第四學段開始,學生將從中選擇一項主修,並從入門開始延伸至進行具體設計。

楊茳善指出,這樣一種教育方式,是讓學生從一開始便學會與其他學科領域合作,明白這個世界是由各種不同系統相結合而形成的。這其實不是什麼新方法,早在文藝復興時,達芬奇就已經把各種學問集於一身,他即是藝術家、建築師、雕塑家、音樂家,也是科學家、數學家、發明家等。

原本就想從事學術研究的楊茳善,在國大修讀建築系時,就已經對古建築產生濃厚興趣。他的博士論文《從紅樓夢看空間的使用》,就是從經典名著著手,看中國古建築中的空間運用。

會選擇這一題目做研究,是因為他發現中國人不談空間使用背後的原理,這可能是因為中國古代把建築視為工藝而非藝術。他指出,像宋朝李誡編修的《營造法式》,涵蓋了建築法規和條例等,卻沒有談空間使用理念。

楊茳善2006年考獲博士學位後,從2007年至2010年擔任古跡保存局建築顧問。本地一些古廟宇在展開修復工作時,也經常聘他為建築顧問。

新聞背景

成龍在十多二十年前開始收藏古建築,收藏數量不清楚,但他把當中四棟捐給新科大,包括一個古戲台、一個二重亭,兩個建築都有240年歷史,以及兩棟估計屋齡介於190年至240年的浙江民間古厝。

熱門文章

熱門圖文