即將消失的千年古鎮——剝隘

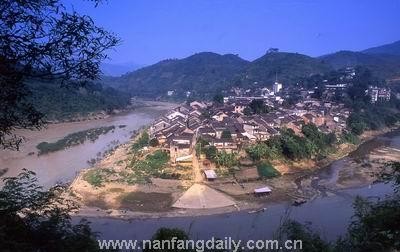

日期:2016/12/14 9:42:21 編輯:古代建築史中國規劃網昆明10月29日電 記者汪歌 剝隘屬雲南富寧縣所轄,與廣西百色市相鄰,地處馱娘江、那馬河和普廳河3條江河交匯而形成右江起點。右江曾是我國西南貿易的一條黃金水道。古代,滇銅和大理國的馬匹等都從這裡進入兩廣等地區,沿海省份的海鹽布匹之類也從這裡進入雲南,因此剝隘有“滇粵津關”之稱。這個僅有300多戶人家的小鎮,至今已有近千年歷史。

遠眺剝隘古鎮

古鎮將長眠江底

一座在滇桂交界輝煌了數百上千年,素有“滇粵津關”之稱的剝隘古鎮,很快將永沉江底。

數百上千年以來,壯鄉古鎮剝隘延續著高原的豪邁、秉承著水鄉的旖旎、散發著壯家的質樸、閃爍著商家的睿智,以獨特的魅力飲譽大西南。厚重的歷史積澱,幻化成剝隘燦爛的人文景觀——“具說南溪景最幽,家家都築望江樓”的建築群,青石鋪就的甬道古巷,滄桑斑駁的港口碼頭,以及自在漂游的唱晚漁舟,無不深深吸引著南來北往的人們。但而今,這一切很快將成為歷史。隨著百色水利樞紐工程的建設,從2005年開始,以剝隘古鎮為中心,方圓600平方公裡的地方,將逐步消失在煙波浩渺之中……

剝隘曾經輝煌

剝隘是右江的起點,右江曾經是我國南方貿易的一條黃金水路,在交通並不發達的古代,她堪稱雲南通往兩廣等沿海一帶的“絲綢之路”。著名的滇銅,便是通過剝隘,源源運往南方沿海各省。宋時,剝隘被稱為“隘岸”,以隘口河岸而得名,其時的剝隘已經是富寧縣的三大聚邑之一。當時大理國的馬匹就是通過這裡,經水路運往兩廣一帶,又從這裡把海鹽和布匹源源運往全省各地。特殊的地理位置,使剝隘從此飲譽四方。

從南宋開始,這裡就是古大理國到邕州商貿往來的要衢之一。明初,剝隘開始設立商埠,成為滇、桂、粵、湘等省際民間商品貿易的集散地,剝隘由此開始了她輝煌的歷史。直到解放初期,這裡依然是馬幫、商船頻泊的地方,陳赓大將所率的解放雲南大軍也是從這裡進入雲南。

由於交通地位的變化及其它原因,今天剝隘繁華不再。要在此尋得歷史痕跡,除部分民居、商鋪,古鎮的標志性建築當數剝隘大碼頭和粵東會館,而當時甚是繁盛的粵西、江西、嶺南會館等已難覓舊觀。

|

|

通往古鎮的大碼頭 |

大碼頭見證剝隘盛衰

剝隘一直有兩個碼頭,一個叫大碼頭,一個叫第六碼頭。從前進出大碼頭的是來自江浙湖廣的大商賈,於是小鎮上的酒樓、戲院、花房應運而生。出入第六碼頭的多是本省的馬幫,他們生活簡樸,鎮上眾多的茶鋪、飯館、馬店就是為他們而設,至今有的老屋還能見證馬店原貌。

剝隘大碼頭高約10余米,寬兩米多,由青石條鋪就的階梯直通江邊。為我們作向導的剝隘街道居委會主任如數家珍地介紹,過去的大碼頭可謂不夜天,沿江而上的商船不分晝夜停泊於此,連天連夜進行著貿易交往,畫舫游艇往來於江中,江岸上燈火輝煌,人聲鼎沸。小小的古鎮,竟擁有百家商號,操縱著滇桂間的貿易。

隨著公路交通日臻完善和發達,大碼頭靜靜地伫立著,固守著過去的歷史。站在大碼頭上,我們已無緣看到昔日的輝煌情景。清晨的陽光灑在江面上,只有停泊在岸邊的幾艘漁船和幾名正在搗衣的婦女,現實的寧靜與想象中往日的繁華形成了鮮明對比。然而,透過大碼頭光滑的青石板和碼頭前面兩側的那幾道據說曾經是“花房”的斷壁殘垣,我們仿佛又聽到幾百年前管樂絲竹聲和纖夫們的號聲交織在一起,匯成了古鎮的繁榮。采風歸來,翻開資料,見詩二首,可見當時情景之一斑。

清初廣南知府何愚詩雲:

具說南溪景最幽,家家都築望江樓。

回篙亂刺翻魚腹,掛席忙收占碼頭。

鳥戀花迎千裡客,鹽喧米共四時舟。

莫嫌太守無多興,到此曾教半日游。

清貢生溫如春詩雲:

南溪一水碧如油,府攔閒看小艇舟。

脫履朝牽青雀舫,插篙夜傍白萍洲。

人依雁鹜爭眠食,客借魚蝦共膳羞。

三五連樯燈數點,漁歌野調起船頭。

六碼頭遺留馬幫蹄痕

與陽光下靜靜的大碼頭相比,粵東會館蒼苔斑駁的磚牆,滄桑中透出另一種厚重。歷史上剝隘曾建過許多會館,如今只剩下粵東會館作“標本”,它是剝隘曾經興盛的又一見證。會館門前的石獅依舊,門廊上的雕梁畫棟生動依舊,粗大的楠木柱依然不朽。屋後的大榕樹樹根鑽進牆縫,牢牢地護住過去那段滄海桑田的歲月。這座具有濃郁明清建築風格特色的古建築建於何年據說已無可考證,只知道明嘉靖年間曾重修一次,至康熙年間又復修了一次。坐在會館的議事廳裡,我的思緒一直百感交集。

沿粵東會館旁一條青石板路往西走,可直通第六碼頭,眼前所見的是另一番景象。從這裡走出去,便是雲貴高原的莽蒼大山。從前一隊又一隊馬幫,從大山深處走進第六碼頭,又一隊隊馬幫滿載著收獲,從這裡走進莽莽的崇山峻嶺中。馬蹄聲聲、馬鈴叮當回蕩在山間。第六碼頭的石條上,還清晰地印著馬蹄踩陷了的一道道深深的凹痕。

|

|

|

|

剝隘街市 |

剝隘成群的老屋 |

壯家的姑娘小伙子唱情歌 |

到解放初,剝隘還有10多家馬店,每天接待百余批馬幫。每天上千匹馬的喧囂,構成了小鎮西邊獨特的風景。這喧鬧的景象,與東邊大碼頭的繁華形成了強烈的對比——一邊是穿著綢緞、搖著精致紙扇,在粵劇館裡喝茶看戲的來自湖廣、江浙的大商賈,另一邊是抽著旱煙、大碗大碗喝著烈性水酒的高原漢子。他們各取所需,滿懷希望而來,滿載收獲而歸。數百上千年來,古鎮剝隘就是這樣日復一日,年復一年地演繹著興旺與衰落。古鎮的青磚碧瓦不朽,記錄了古鎮歷史的滄桑斑駁;古鎮甬巷古道的青石不朽,承載了古鎮歷史的厚重。

剝隘美麗的馱娘江

馱娘江是我們在剝隘感情“發酵”的地方,坐上蓬船,朔江而上。沿江兩岸古木參天,一座又一座壯家村落掩映在竹林間,精巧而靈秀,透著十足的水鄉韻致。傍晚,我們停駐在同樣即將被淹沒的布瑞村(“布瑞”即壯語壯家人之意)。

布瑞村對面是壯家的村子板達。此時太陽已下山,落霞映紅了一江碧水,壯家的男人們撐著漁船沿江撒開了魚網,拾起晚餐中的佳肴,女人們則搖著小舟,滿載一船豬菜,徐徐而歸。姑娘們穿一身薄薄衣衫,在水中嬉戲,銀鈴般的笑聲撒滿了一江。

|

|

|

|

在馱娘江嬉戲的姑娘 |

美麗的馱娘江 |

在馱娘江勞作的村民 |

第二天,帶上漂流艇,我們一大早就向馱娘峽進發。由布瑞村行船而上20余公裡,船只緩緩駛入馱娘峽。江水緩緩流經峽中,四周寂靜得只有行船的聲音。馱娘峽中段,伫立著狀如雄獅的兩塊巨石,雙獅把江水分割成了兩半,峽中又有了雙峽,馱娘峽因此又得名鴛鴦峽。船工說,峽中水深不下30米。過去,船行至鴛鴦峽中,常遇凶險,於是船工奔走相告,過峽必須噤聲,以免驚動了“神靈”。古人曾有“馱娘江勢凝游龍,西石屹立江心中,如牙在口肆吞噬”的詩句來形容鴛鴦峽之險。不過,隨著機動船的使用,今天我們行船至此,已是有驚無險。

登上江中巨石,反而成了飽覽馱娘峽的好去處。當地人說,要是運氣好,在這裡可以看到猴子在兩岸的峭壁中嬉鬧。只可惜我們無緣拍到如此動人的佳景。

|

|

絲竹之聲 |

剝隘村寨鐘情於水

鐘情於水,有著似水般情懷的壯家人,總是把自己的家園打點得如詩畫般。沿著馱娘江另一支流那馬河而上約5公裡,我們作客於風光秀麗的索烏村。“以剝隘古鎮為中心,方圓600平方公裡將被淹沒”,索烏村也是將成為“歷史”的地方。剛到村子,便見錦緞般的那馬河繞村子緩緩流過,隨風搖曳的鳳尾竹倒影在水中。壯家人幾乎村村都堵起河壩,讓水形成自然落差,安上漁梁床,然後在漁梁上搭一個竹屋,安臥竹屋中,只要合上閘,跌落於套中的魚兒自然就成了招待客人的佳肴。

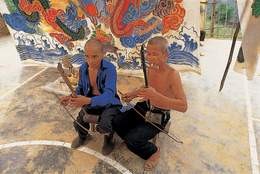

因為我們的到來,索烏村的同樂壯戲班特意為我們准備了一台壯戲。提起富寧壯戲已有幾百年 歷史,可謂源遠流長,索烏村便是富寧壯戲的發源地。酷愛壯戲的壯家人,每年農歷二三月間的珑瑞節,就在田垅上搭戲台,演上三天三夜,讓從四方八嶺來趕珑瑞節的鄉親看個夠。所謂的戲班,全是村子裡清一色的農民。當日戲班為我們演出《智高反宋》。提起侬智高,在當地可謂耳熟能詳。傳說中,這裡正是智高之母娅汪(壯語“女王”之意)坐鎮指揮義軍的大本營。

但誰又能看得出,台上穿著戲服,滿是一回事地為我們演出的演員,正是剛才還在忙前忙後為我們張羅著午飯的女主人呢?

- 上一頁:專家解讀象謎一樣的廿八都古鎮

- 下一頁:精心保護歷史文化遺產