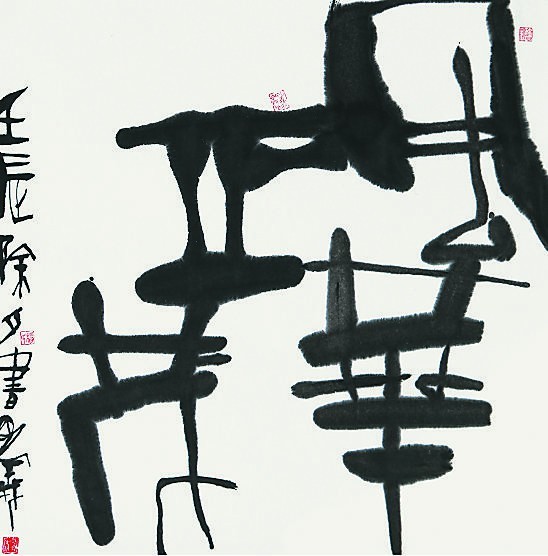

楊明義書法展明亮相香港

日期:2016/12/14 20:12:12 編輯:古代建築史

“余自幼習書六十年後,方能放膽,相見不恨晚矣。”———明天,著名畫家楊明義書法展將亮相香港海港城美術館,約80件書法新作將展出至4月22日。在自撰的展覽主題中,已近七旬的楊明義在積攢了“習書一甲子”的修為之後,既謙遜又自信地表達了他對中國書法的態度。“書畫同源”是常見之說,但是從藝者能否同源同功,卻不是易事,尤其是二十世紀後半葉出道的書家、畫家,大部分是花開兩朵各表一枝,書家專攻一技不能作畫,畫家題款令人“不忍卒看”,也成常見之事。

2008年,楊明義在家鄉蘇州桃花塢舉辦了生平第一個書法展“靈感”,反響熱烈,在中國首個書法名城蘇州,寫出讓觀者印象深刻的書法,也不是易事。“書法是我從小就耳濡目染的中國藝術。我父親是開毛筆店的, 那時家裡到處都是毛筆,拿起毛筆可以作畫,拿起毛筆可以寫字。從小到大,各種傳統碑帖我臨了不知道多少遍,書法作為中國文化的精華很早就積澱在我的骨子裡了。”後來,楊明義又去美國雲游:“我不能老是步人後塵,畫畫我要獨特性,寫字我也要走自己的路,要出新。”

出新的結晶在結體與墨韻。中國書法是線條藝術,是空間藝術,是在平面中塑造出的立體感,與有色彩相佐的國畫比起來,唯黑、白兩色的書法更有意境,也更具挑戰性。楊明義從漢字的起源結構中尋找美,通過分析、強調、改建等手段,用跌宕起伏,干濕濃淡的筆墨表情達意:“我的結字隨意生發,因勢利導,章法自然、古樸拙雅。在我的書法中,可以看到古人筆法中的‘錐畫沙’、‘折叉股’、‘屋漏痕’……這些都是傳統功夫。傳統不是僵死的,傳統是生生不息的,傳統與現代的並立可以使傳統不斷轉化,現代不斷吸收傳統,那麼中國書法才會有新的希望。”如果說結體還是可以言傳的技藝,那麼楊明義極擅經營的墨韻,則完全是藝術家最可自珍的“私房感覺”了。中國書畫歸根到底的利器只有兩個———水、墨,用水、用墨的靈氣和悟性,是成為一個出色書畫家的重要基礎。楊明義畫作中的水墨氣韻是最為人稱道的,來自江南山水與人文的這種氣韻貫穿於藝術家的一筆一劃之中,最終成為藝術家成為“這一個”的文化基因。“我想我的書法就是一滴水,寫出去能讓這個世界變得滋潤一點。如果人的心都塞得滿滿的,連一滴水都擠不進去,那人的心靈就自滿僵化了。”對於書法,楊明義給出了一個非常浪漫的表達。

曾經在香港代理吳冠中先生畫作的方毓仁,與楊明義相知20年,他對於老友的評價言簡意赅:“上世紀八十年代,明義輕描淡寫畫江南,將一股清風吹進沉悶已久的中國畫壇。今天見他獨具風格的書法作品,再沐春風,驚歎他打破了更加沉悶的書法界局面。”

- 上一頁:花山乾隆御碑有望還原

- 下一頁:高鐵路段驚現古墓群 年代最早可達西漢早期

※相關文章

-

没有相关古代建築

熱門文章

熱門圖文