常州十大古橋的前世今生

日期:2016/12/14 18:48:04 編輯:古代建築史 常州,古稱延陵、毗陵、晉陵、蘭陵等,被譽為“三吳襟帶之邦,百越舟車之會”。早在七千多年前,先民們就在常州這片神奇的土地上創造了燦爛的文明。本期001視角,我們一起來翻開歷史的畫冊,盤點一下常州的古橋,在歲月的打磨下,這些不可移動的文物有些陌生,又有些新穎,它們分明就在我們的身邊,無聲地呼喚著什麼……

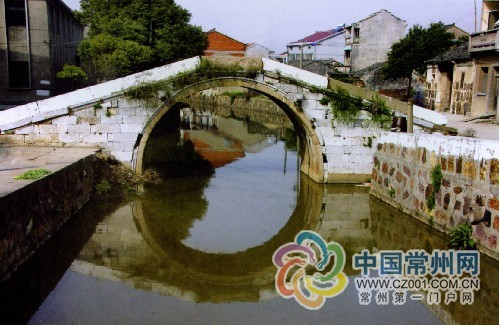

鎖橋位於市區西直街,跨索橋河。據清光緒《武進陽湖縣志》載:“此橋跨外城壕(羅城),鎖橋原名“所橋”,清順治年間(1644~1661年)曾倒塌,至康熙年間(1662~1722年)重建。”因這一段河似鎖,故名鎖橋。同治十一年(1872年)武進知縣王宗濂重修,民國二十年(1931年)此又重修。抗戰期間,橋損嚴重。1946年10月,江蘇省公路局撥款150萬元搶修。現鎖橋為單孔跨徑2.65米的石拱橋,橋長10余米,面寬4.8米,跨徑5.65米,梁底標高5.83米,橋面標高6.2米,磚砌欄桿,條石壓頂,是常州市區僅存的幾座原汁原味的古橋之一。

奚巷橋位於常州市武進區橫山橋鎮奚巷村與鄭陸鎮焦溪東北交界處,原名新豐橋,又名新橋,時為橫山橋通往三河口的主要通道。。橋始建於明代正德五年(1510年),清乾隆三年(1738年)重修,道光年間(1821~1850年)再修。奚巷橋為金山石質,五孔五節石梁平板橋,造型簡樸凝重,端莊大方,橫跨三山巷支流黃家浜上。橋長37.3米,中孔長5.68米,橋堍、橋中二處寬分別為1.9米和1.75米,橋高4.9米,橋上四根望柱頂端各雕刻著一只石獅,兩兩相對,雕鑿精美,栩栩如生,完好如初,橋體基本保存完整。

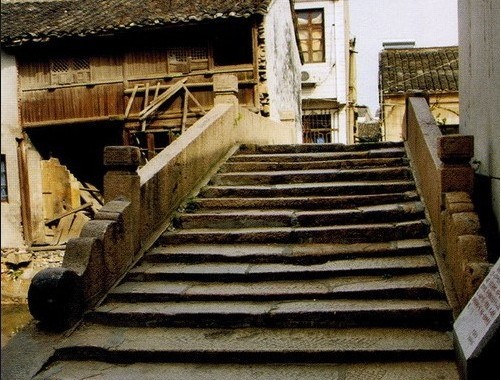

三元橋位於常州市武進區鄭陸鎮焦溪村老街,龍溪河老街區段最南端,橫跨於南街和南下塘之間的龍溪河上。清乾隆二十六年(1761年)建,金山石質,橋位縱聯分節並列砌法單孔石拱橋,拱圈上方兩側各置一對橋耳,兩側橋額镌雕繁體楷書“三元橋”三字,取連中“三元”之意,希冀裡人人才輩出,科舉連連。橋柱及橋欄基本齊全,唯橋柱頂端原有小石獅子四只,現僅存一只。橋全長18.8米,兩側各為25級台階,橋堍、橋面兩處寬分別為2.6米和2.1米,淨跨6.6米,橋高4.6米,矢高3.6米。歷代都進行過局部維修,目前橋體保存完好。

推薦閱讀:

溪口武山廟江郎橋 中國最小的古代石拱橋

古村被“城市化”強勢吞噬 鄉土需反哺傳承文明

陝西制定文化旅游古鎮建設規劃

青島三百年滄桑古方井盼“重生”

鹹安橋位於常州市武進區鄭陸鎮焦溪村老街中市橋和青龍橋之間,因附近過去曾是焦溪老街之豬市行,故又名“豬行橋”。橋建於清乾隆八年(1743年),鹹豐年間(1851~1861年)重修,是焦溪古橋梁中唯一一座花崗巖石質單孔平板石梁橋。橋架於東街和東下塘之間的龍溪河上,全長18.4米,兩側各18級石階,橋堍、橋面兩處寬分別為2.4米和2米,橋高4.2米。橋面縱向鋪架長約6.5米的黃崗巖條石七塊,橋孔兩側豎立承重條石七塊。現橋體保存完整。

青龍橋位於常州市武進區鄭陸鎮焦溪老街,架於龍溪河最北端與舜河連接處,因舜河最北端有江陰虞門橋,故又名“虞門橋”。清道光十九年(1839年)建,花崗巖石質,為縱聯分節並列砌法單環洞橋,橋拱圈外鑲邊,拱圈上方兩側各有橋耳一對,橋欄中央兩側刻有繁體楷書“青龍橋”三字,橋面中央龍門石為一旋葉蓮瓣形浮雕圖案。橋全長19米,兩側各有13級台階,橋堍、橋面二處寬分別為2.8米和2.6米,淨跨6.6米,橋高4.7米,矢高3.7米.

中市橋位於常州市武進區鄭陸鎮焦溪老街,三元橋北側,因其位於老街中段,故名。中市橋建於清乾隆二十年(1755年),清鹹豐六年(1856年)重修,金山石質,縱聯並列式單孔石拱橋,拱圈上方兩側各有橋耳一對。橋全長18.4米,兩側各15級台階,橋堍、橋面兩處寬分別為3.7米和2.7米,淨跨6.6米,橋高4.6米,矢高3.6米。雖經歷200多年風雨,橋體依然完整,橋身依舊堅固。

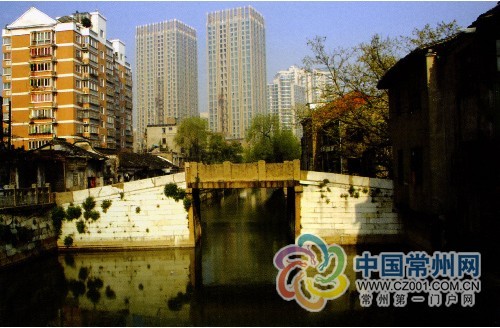

中新橋位於常州市青果巷與東下塘間的南市河上,建於民國7年(1918年),由裡人沈超等人募建,橋的西北存有清朝烈帝秒(紀念隋朝司徒陳果仁)碼頭遺跡。

中新橋建於清朝滅亡和民國肇始之時,時稱“中興”,故諧音為中新橋。它為一座條式石板平橋,橋面用條石和碎石混合鋪成,又防滑等實用之功能,橋面欄桿為花崗巖石柱和水泥砌成,下橋處欄桿為青石質,鑿有卷雲紋。中新橋全長7.75米,寬3.8米,跨徑5.4米。

推薦閱讀:

溪口武山廟江郎橋 中國最小的古代石拱橋

古村被“城市化”強勢吞噬 鄉土需反哺傳承文明

陝西制定文化旅游古鎮建設規劃

青島三百年滄桑古方井盼“重生”

- 上一頁:四川趙化千年古鎮

- 下一頁:千年蟄伏終南山的鳳凰古鎮