福建都城隍廟的“前世今生”

日期:2016/12/14 18:46:55 編輯:古代建築史

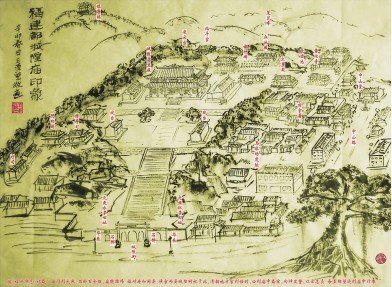

王勇堅繪制的“福建都城隍廟印象”圖

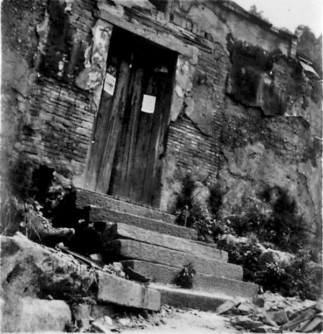

重建前的都城隍廟

“建於晉太康,盛於明,鼎於清,衰於民國,毀於‘文革’,重建於上世紀90年代。”這是古建築設計師王勇堅概括的都城隍廟過去的1700多年。

上周本報“人文鼓樓·發現檔案”報道了位於福州冶山的都城隍廟,引起不少讀者的關注,還有熱心讀者給我們送來了珍貴的老照片。昨天,本報記者拜訪多位文史專家,請他們為您細說都城隍廟的“前世今生”。

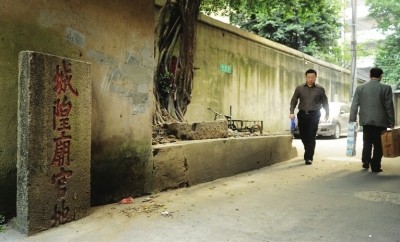

這塊石碑是都城隍廟被毀後遺留下來的

溯源:全國第二早的城隍廟

據《福建通志》、《福州府志》和南宋的《三山志》記載,冶山的都城隍廟,其實叫福建都城隍廟,是晉武帝三年,福州置郡以後、太守嚴高遷城於越王山時所建,距今已有1700多年歷史。

“現存古籍所記載的最早的城隍廟建於三國時期東吳赤烏二年(239年)的蕪湖城隍神祠,比福州的城隍廟早了40多年,也就是說,福州的城隍廟不僅是全省最早,而且全國第二早。”福建都城隍廟管委會主任張子泉說。

“城隍廟在當時是重檐歇山頂的宮殿式建築。這在等級森嚴的封建社會,可見其地位極高。”國家工藝美術師、古建築設計師王勇堅說。

古時的城隍廟到底有多大呢?《福州市志》說,“廟門到大殿,石階百余級,廟貌雄偉。”

《榕城考古略》上說,“城隍廟枕冶山之麓……廟之南為城隍街,折而東通貢院前街,左一徑稱城隍崎,下亦通督中協署。”

據說到了明清時期,福州城隍神信仰趨於極盛,清朝時最為鼎盛,整座冶山幾乎全被城隍廟及其相關廟宇所覆蓋。因此當時人們又將冶山稱為“城隍山”。

福州市文史館特約研究員王祖麟說,當時整座山都成了城隍廟用地,有人統計占地約合百畝(後人實測為66300平方米),除了城隍廟主殿外,還有陰陽司、人願司等。當時各路口豎有城隍官地碑。

王英超和王勇堅結合一張民國時代的福州地圖,分析最鼎盛時的城隍廟東至中山堂,西至

鼓屏路,南到湖東路,北到歐冶池。

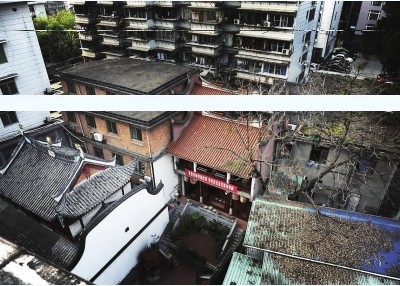

被高樓圍住的都城隍廟

城隍街曾是福州最特色的街

古建築設計師王勇堅用專業的眼光幫我們恢復了當時城隍廟的壯觀,“城隍廟當時在冶山南麓,一排大型古建築群中,大小建築錯落有致、高低有別。每當各種節日時,城隍廟都會鞭炮齊鳴,煙火不斷。而且,在城隍最鼎盛的清朝,據說在台江的茶亭街都可以看見城隍廟的燈火。”

王勇堅說,當時的城隍廟在貢院附近(現在中山堂的位置),考生在考試前都會到城隍廟進香,保佑自己金榜題名。考取功名後,考生們也要到城隍廟答謝,所以這裡考生絡繹不絕。每年廟會時,更是熱鬧非凡。

“當時廟前的城隍街,據說有大小店鋪30多家。”張子泉說。這些店賣工藝品、食品、日雜用品,香客游人川流不息。

“當年上海城隍廟賣的是茴香豆,福州冶山賣的是環環餅,這是‘老福州’念念不忘的東西。”王祖麟說。

對於這一點,生於1936年的省藝術研究院教授、省非物質文化遺產專家評審委員會委員劉湘如有比別人更深的體會。他說,這是全福州最有特色的一條街,整條街吃的玩的穿的都有。有小孩喜歡的糖葫蘆,還有小吃魚丸。過去福州魚丸挑著擔子滿街賣,到了城隍街就會在街頭停下來賣,看熱鬧的人在街頭就地吃。逛完廟會,吃一碗魚丸,這就是“老福州”的生活之一。

偏殿舊址上重建城隍廟

帶著對都城隍的“書面印象”,我們開始了對它的尋找。在鼓屏路和湖東路交界,靠近衛生廳的路邊,立著一塊“城隍廟官地碑”,如果不是特意來找,還真的不會留意到。

“這也是城隍廟被毀後遺留下來的文物。我們當時發現的時候,有兩塊,不過都橫躺地上。後來我們把它豎立起來,一塊在這兒,便於指引路過的人,還有一塊在城隍街上一棵大榕樹下。”張子泉說。

省文史館館員、福建省昙石山遺址博物館原館長歐潭生印證了這個說法:“當時我們在重建的時候在大榕樹下發現了這塊古碑,後來還是我帶人把古碑挪過去了一塊。”

走進城隍街,當年的熱鬧早已不見,它狹小得也不像街,而只是一條曲折的巷弄。來到城隍廟前,眼前的景象很難和古書上的任何一段文字聯系起來:這座見證了福州1700多年歷史的福建都城隍廟竟夾居在現代居民樓縫隙中,旁邊有臨水宮、文昌閣、三清閣,占地看起來也就幾百平方米左右。

專家說,現在的城隍廟是上世紀90年代後在原來陰陽司、侯爺殿的舊址上重建起來的。

“重建城隍廟時,只有兩段古牆斷壁,它們還曾被改用作民房的牆壁。”張子泉指著一堵城隍廟主殿的牆和另一堵城隍廟圍牆說。

城隍廟的主殿裡還陳列著當時重建城隍廟時,多方人士找尋回來的一些文物。一鼎老香爐置放在城隍廟主殿中,一個馬槽放在院內,幾段長短不一的石條,最長的目測有1.5米左右,還有一些柱礎(古建築中用來墊在木頭柱子下的石頭,防止木柱被蟲蛀)放在院中,上面放著花木。“還有一口銅鐘也是文物,敲起來聲音非常響,在巷口都能聽得見。不過因為銅鐘非常珍貴,所以平時鎖在庫房,只有大事的時候才拿出來。”張子泉說。

推薦閱讀:

世界遺產坤卡 懸崖上的古城

尋古溯源話“台兒莊”

中國名橋與橋名

因與官署衙門而得名的胡同

古榕樹

當年殿前兩棵老榕樹還在

古書上記載的東西,現在能印證的只有省衛生廳大院裡的兩棵參天大榕樹和一頭斷臂的石獅。

“這兩棵榕樹當時是種在主殿前的,從樹苗長到現在有五層樓高,完全有可能有幾百上千年的歷史。”張子泉說。

在榕樹往北方向,距離榕樹不到10米的一座現代建築前,張子泉說,“這個位置就是當時城隍廟主殿的位置,當時是一塊空地,還能看到一些石階,後來建起這座房子後,連石階都沒有了。”在這座建築物前,有一只斷臂的石獅,“這頭石獅看上去的年代也很久遠,一些老人說,這很有可能是當時廟門前的石頭獅子。”

不過,城隍街的老住戶兼都城隍廟重建後的首任總理王英超,對主殿的位置和老榕樹的說法表示認同,但對石獅的說法存疑。“我住在這裡的時候,石獅有兩只,在城隍街上的拱門前,當時城隍廟被毀的時候,廟門口的獅子已經不見了,這個石獅的樣子和當時看到的石獅子有點不一樣,不一定就是當時廟門口的石獅,有可能是其他地方搬過去的。”

臨摹的清道光文物古跡,上面有寫著“台灣府城隍台灣府城隍”

城隍廟:閩台民間交往的平台

“雖然現在已經沒有了鼎盛時候100多畝的規模,但香火依舊。不僅本地香客眾多,而且每年都有台灣香客前來上香拜祭。”張子泉說。

有資料記載,立足於“閩都”的福建都城隍廟是連接台灣信眾鄉情神緣的祖廟。

兩位專家林璧符、黃益群曾經撰文說,台灣歷史上長期歸福建管轄,台灣為福建的十二府州之一。福建冶山都城隍廟大殿的牆壁上,繪畫有“十二府州”官員的形象,其中就有台灣府,這是閩台親緣的實證。

“福建都城隍後來分香到台灣,那邊都認這邊是祖廟。當時福建都城隍管轄著台灣府都城隍,現在城隍廟主殿的壁圖上,朝拜的城隍公中還有台灣府的字樣,這一史證也有力地證明台灣歷來是中國領土不可分割的一部分。”盧美松說。“當時的官員到台灣赴任,都要到福建都城隍祭祀。”

這一點,《福州市宗教志》中也有記載,台灣各地現有大小49座城隍廟,均奉福州冶山都城隍廟為祖廟。20世紀80年代後,台南、南投、新竹等地台胞組織進香團,專程來福州舉行尋根認祖、晉谒祖神和分靈等儀式。

近年來,福建都城隍和台灣各縣城隍廟交流頻繁,台灣的城隍廟每年都會組團到福建都城隍廟參觀訪問,城隍爺誕辰之日也會有許多台灣信徒到福建都城隍廟行香抒發鄉情。城隍廟成為閩台民間交往的平台。

未來擬打造旅游品牌

目前,福州鼓樓區鼓東街道已經提出“融合傳統文化,打造旅游品牌”。冶山現在周邊高樓林立,山上卻是古跡遍地,歐冶池、仁壽堂、摩崖石刻等典藏其中。因為年久失修,許多人文古跡略顯破敗。

有受訪者透露,此前,福州市政府的幾位領導,均把冶山文化恢復列入重要的工作議題,相關部門曾打算把城隍街及城隍廟改造列入城市重要景觀和歷史街區改造項目,並打造成福州傳統民俗文化一條街。不過,由於拆遷和建設的費用相對較高,讓改造困難重重。

“從建築意義上而言,現在的都城隍廟很難擴大,能恢復重建,擴大現在的面積最好。如果暫時不可能做到,能有一個標志性建築也行,一步步慢慢來。還有一個關鍵是文化上的意義不能放松。”盧美松說。

據說紀曉岚來福州上任曾到城隍廟上香

城隍神是守護城池的神祇,既統治人間,又掌管陰間。自唐宋時代就被崇奉為地方最高神明。明洪武二年,冶山城隍廟為“監察司民威靈公”,清雍正年間題賜“福建都城隍”,成為福建省最高城隍。明代中葉後,定期的祭祀城隍活動逐步形成了城隍廟會,進入清代,城隍廟會規模越來越大。廟會期間,演戲娛神熱鬧非凡,遠近商販雲集開市,城鄉居民蜂擁而至,人們既拜神,又購物,還兼看各種表演,趕廟會成為一大盛事。

“城隍文化是最古老的信仰之一,是吏治的神靈。”省文史研究館館長盧美松說,古時新官上任,也要到城隍廟頂禮膜拜,求其輔治。

據說,當年辛棄疾、紀曉岚到福州上任時,均到城隍廟上香起誓,做一個清廉好官。

為何叫都城隍廟?

在中國很多地方,都有城隍廟,例如上海的城隍廟就非常有名。那為何福州的城隍廟名字叫“福建都城隍”?這裡面有幾種說法。

一種說法是,宋末端宗在福州稱帝,故稱“都城隍”,沿用至今。

還有一種說法是,明朝建立後,城隍神成為國家祭典的神靈,明代將城隍廟按都、府、州、縣的四級序列,使之成為與現世地方官相對應的冥界地方官。歷史上福州長期是八閩政治中心和省級行政機構駐地,所以明代福州府城隍廟事實上屬“布政使司城隆廟”,即“省城隍廟”。在明清時期的城隍信仰中,省城隍卻是可以稱都城隍。從文獻資料看,大約從明代開始,“都”字作為神及廟宇的修飾詞,除了有“京都”這一層意義之外,還可作為“總”的意義講,表示一定地域內城隍神的統領。這樣,各省首郡城隍廟稱本省都城隍廟也就順其自然。

“福建都城隍有行政上的意義,在清朝時,都城隍管轄著十二州府(除永春、龍巖外均為府)。其中台灣府也歸福建管轄。”盧美松說。

推薦閱讀:

世界遺產坤卡 懸崖上的古城

尋古溯源話“台兒莊”

中國名橋與橋名

因與官署衙門而得名的胡同

- 上一頁:澳門鄭家大屋

- 下一頁:世界遺產坤卡 懸崖上的古城