福建培田古民居

日期:2016/12/14 18:43:47 編輯:古代建築史

清晨的培田村,天空由暗紫轉為澄清的湛藍,淡淡白雲如絮般散綴在其間。陽光層層遞染,周邊的稻田也轉成色澤濃郁的金黃,這座仿若沉睡百年的古村落終於在我們眼前慢慢蘇醒過來。那環繞著村落的小河從我們駐足的山腳下穿行,宛如一條玉色腰帶纏繞其間。晨光下,早起的客家婦人,在河邊捶洗衣裳。時間在這裡仿佛停駐。無論外面的世界如何變化,這裡的人們依舊過著平靜而簡樸的生活。

培田村位於福建省閩西山區連城縣一塊狹長又平坦的地帶上,這是一個至今保存完好的連片成群並有800多年歷史的客家古老村落。村中的古民居大部分坐西朝東,背靠著風水寶山臥虎山。自村的西北至東北,有三條小溪匯於村中的永濟橋和萬安橋,然後呈弧形環繞培田後再南流而去,形成腰帶水,培田村的地理環境深得易經風水學說之精髓。

培田的基業始於元至正四年,培田人的先祖吳拔仕,隨元末客家人先民南遷,由浙江輾轉遷往福建,路經培田,覺此地祥瑞,便置地定居。數百年來,培田的客家人以耕讀為本,清朝時,培田成為外省到汀州(長汀)的必經驿站,而富商官宦聚居在這裡,培田的人文和經濟水平達到空前鼎盛。

培田的建築大都成形於明清時期,建築群由30幢高堂華屋、21座古祠、6家書院、跨街牌坊和一條千米古街構成。建築用材為木料及磚,整體布局配置得壯觀和諧,各座建築從功用、外觀構造到裝飾色彩,均是上乘之作。

在培田最繁榮時,有過織布廠、染印店、造紙廠、火藥廠等,還有過銀庫、錢莊、賭場、當鋪及大小客棧。19世紀30年代,公路一直修到了贛南,培田一下子失去了它的交通與商業中心地位,經濟急劇萎縮,但卻因禍得福地避開了接連不斷的戰亂災荒,使整個建築群得以完整地保留至今,讓今人可以到此一窺真貌。

聳立在村口的恩榮牌坊,是光緒皇帝特許自己御前侍衛吳拔祯(為培田吳氏十九公)建造的跨街牌坊。在歷史上,官員到這裡都得文官下轎、武官下馬才能進入。雖然它並不高大,但仍然有著不同凡響的威儀,因為吳拔祯是村中歷代族人中最大的朝廷命官,他最大程度地實現了先祖的夢想。過了恩榮牌坊,才算是真正進入了培田村。

正如恩榮牌坊般,培田村中有名的建築皆與村中的重要人物有關。“大夫第”是位於村東南角的一座九廳十八進的建築。“大夫第”又稱“繼進堂”,始建於清道光年間,歷時11年建成。它的建造人是培田巨富吳昌同,因為其曾出巨資捐了一個“奉直大夫”,所以得名。“大夫第”針對南方多雨潮濕的氣候特征,在中原庭院式建築模式的基礎上,創造性地建造了獨具風格的客家大院形式,即“九廳十八井”。所謂“九廳”是指門樓廳、上廳、樓下廳、樓上廳、樓背廳等共九個正向大廳。在整體建築上,科學地運用了梁柱式框架結構,使得這座大院在經歷了十余次4.5—6.9級的地震後,至今仍安然無恙。望著這外牆清一色的防火磚、門樓泥塑石雕、屋脊飛檐彩陶、梁檩窗屏木刻雕花、彩繪漆畫,這用料考究、工藝精湛的古建築群,體現出客家匠人的聰穎智慧。

書院作為培田人一個重要組成部分,在培田的建築體系中亦占有重要位置。其中最有名的南山書院處於村尾的竹木蔥茏處,古樸典雅,環境清幽,始建於明朝年間。書院秉承明代法式,又兼容中原、徽式、蘇浙特色,做工追求藝術及造型美,布局講究舒適、安逸。明清以來,一批名士曾被聘執教於此,幾百年來,這裡以博大的胸襟海納百川。

容膝居是培田最小巧的民居,是吳昌同於清朝鹹豐年間出資興建的女子學堂,給宗族中尚未出嫁的女兒和娶進門的媳婦學習各種族規、禮儀。而下廳的天井牆壁上寫了“可談風月”四字,更加體現出培田人當時的開明與風度,表現出對男女情感的坦誠與自然。

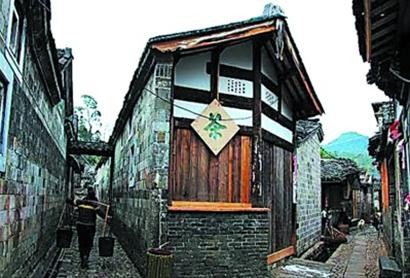

千米古街是被稱為“民居一線天”的一條小巷,地上布著整潔精致的鵝卵石,兩邊留有排水小溝。這裡曾是培田最熱鬧的商業中心,沿街兩旁皆是老式店鋪的房子,大開著木門的窗和突出的延台,據說全是擺貨物招攬生意的樣式。但是如今都關閉著,只有牆上褪了色看不分明的老式招牌,依然留著過去商貿繁華的印跡。

行走在這條安靜的古巷上,時光仿佛流轉到從前。一家剃頭鋪子依然開著門,上了年紀的師傅用傳統的剃刀和剪子為村裡的老人理發修面。鋪裡的每件物品,都印上時光的印跡,陳舊但又親切,如同鋪中的兩位老人,面對我們的好奇回以寬厚和親切的笑容。這唯一開著的鋪子,和著鋪裡那盞昏黃的燈光,在日光下,暗淡而又如此執著。

從正午走到斜陽落山,晚間坐在主人家的屋頂,看一輪圓月從山頭冉冉升起,月光清涼明亮,伴著田間的陣陣蛙鳴,心裡是止水般明靜。

推薦閱讀:

神秘的意大利“鬼城”

寧波名樓 天一閣

昆明記憶—古韻猶存石屏會館

貴州隆裡古城龍標書院

- 上一頁:重慶合川躲過文革的清代牌坊

- 下一頁:神秘的意大利“鬼城”