古城鎮保護專家談成龍捐古建:在原地還原最好

日期:2016/12/13 20:03:00 編輯:古建築紀錄

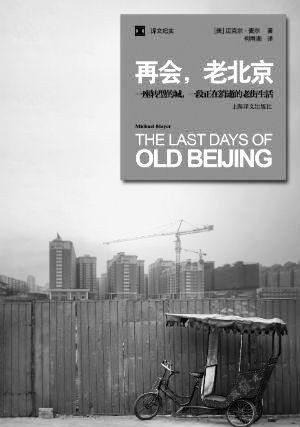

再會老北京

麥爾曾居住的北京炭兒胡同四合院內部全景。他說那裡毫無隱私可言。

《再會,老北京》的英文書名直譯過來是“老北京的最後日子”,作者邁克爾·麥爾不是去記錄中國過去十年激動人心的經濟和生活巨變,而是緬懷了他所生活的胡同歲月,那樣一種中國人的生活方式。

早報記者 石劍峰

西方作家眼中的中國當代社會,總是與身處其中的中國人視角不同,其中的代表作如何偉、張彤禾夫婦的《尋路中國》和《工廠女孩》,雖然他們的目標讀者是西方人,但依然為中國讀者所喜愛。繼出版了《尋路中國》、《江城》和《工廠女孩》之後,上海譯文出版社日前又出了這個系列的又一本著作——美國作家邁克爾·麥爾的《再會,老北京》。昨天作者與古城鎮保護專家阮儀三在上海愛爾蘭中心做了一場關於城市保護的對話。

一種生活方式被拆掉了

《再會,老北京》裡的故事年代與《尋路中國》和《工廠女孩》相近,邁克爾·麥爾、何偉和張彤禾三人在北京時也都互相認識。《再會,老北京》的英文書名直譯過來是“老北京的最後日子”,麥爾不是去記錄中國過去十年激動人心的經濟和生活巨變,而是緬懷了他所生活的胡同歲月,那樣一種中國人的生活方式,隨著那一個個“拆”字被新的大樓和馬路永久覆蓋。

同《江城》作者何偉一樣,邁克爾·麥爾也是因為加入美國志願者組織“和平隊”來到了中國,當時他只會說英語和西班牙語。1995年,他在中國第一站是四川農村,一直到1997年才搬到北京。在那裡,他喜歡吃餃子,在牛街和巍公村混,後來那些地方都被拆了,“我不知道為什麼要拆。”所以他想寫一本書談談四合院為什麼會被拆。麥爾最初要寫一本關於北京胡同、北京文化遺產的書,但最後的結果恰是一本關於他所熟悉的北京人生活方式和傳統的書,用他認識的這些人的生活故事講述胡同這樣一種生活方式的獨特價值和不可替代性,到了今天,某種意義上也成了一種懷舊,雖然書中的故事只是幾年前的事情。

邁克爾·麥爾很熟悉北京胡同的歷史,他自己在胡同裡就生活了兩年,住在大柵欄裡的炭兒胡同。那也是沒有生活隱私的兩年,生活處處不方便,有鄰居大娘大清早端早餐過來,沒有暖氣,要走幾十米才能上廁所,蹲坑時面對著的是痔瘡廣告。四合院的路很窄,沒有地方可以讓小孩子活動,“這裡就像貧民窟一樣。”但那是貨真價實的胡同。

麥爾還介紹了一條毫無特色的大馬路,那裡以前是他吃面條的地方,當時也是胡同。開面館的一家人是陝西人,拆遷時因為是租戶所以沒有補償,“他們離開了北京一年,後來又回來了,還是開面館。後來他們自己都嫌棄別人是外地人,他們自認為已經成了交稅的城裡人。”從這例子,麥爾看到的是“貧民窟式”的胡同,它給普通人帶來的生存和社會流動的機會。“這個胡同讓外地人變成北京市民。比如第一年他們來到北京,他們買不起房子,這裡可以租到便宜的房子。我在研究中看到好多外地人,他們開始說北京話,他們希望自己的孩子能上北京的小學。”

可是胡同還是被拆了,尤其是2001年以後。麥爾說:“我經常跟北京城市規劃者說,‘你們不應該犯美國所犯的錯誤,不要學美國拆老城造大馬路。’但很多人說,‘我們想犯美國犯的錯誤,我們有權力,我們有能力。’”

保護老房子不能少了人

昨天與邁克爾·麥爾對話的是古城鎮保護專家阮儀三。在昨天的對話中,阮儀三也意識到麥爾對於老北京的寫作不只是緬懷那些被拆的胡同,更重要的是那裡的生活方式和那裡的人。因為在他看來,無論是北京的四合院還是上海的石庫門或者其他地方的民居樣式,一個共有的特點就在於它們都是以家庭為核心的居住形式,而那些房子連在了一起就成了胡同和裡弄,形成一種和睦的生活關系和社會網絡,“但這種社會網絡已經中斷了。所以我們保護老房子不能少了裡面的人。我們可以通過必要的經濟手段,內部進行必要的改造,風貌上有選擇地留下。”最終是要人願意生活下去。阮儀三認為,房子裡更應當留下的是人、人性,“這才是和諧社會。”

阮儀三參與保護和規劃了很多古城鎮,比如最近被反復提起的鳳凰,但他本人並不反對鳳凰收門票,“媒體在這件事情上並不專業。門票收費有它的合理性,只要能用法律法規的形式要求門票收入中的一部分用作老城保護和建設,這對鳳凰的持續發展是有幫助的。”但對現在的鳳凰,他也很不滿意,“我的總結是四句話:邊城不邊,翠翠不見,沱江不清,鳳凰長高。”

對於成龍捐徽州古建築給新加坡,阮儀三也持反對意見,他認為古建築還是要和特定環境結合在一起,“在原地還原是最好的,盡量留在當地。”

- 上一頁:古城鎮開發模式初探

- 下一頁:谯城區古城鎮人大“三公開” 建議讓低保更陽光