石門夾山寺

日期:2016/12/14 17:33:00 編輯:古建築紀錄

夾山寺因有奉天明玉和尚而名噪一時。今寺左大路西側存奉天明玉和尚石塔墓。《石門縣志》載:清乾隆十一年至十八年(1746-1753年),沣州知州何璘撰《書李白成傳後》一文,雲親自到夾山,見到奉天明玉和尚的遺像,高觀深幽目曷鼻,與《明史》所載李自成同,便認定其為自成。文中還分析李自成“捨騎入山”,削發為僧的原因,是“勢所不得不然”,又列舉了在此前後一系列的史事證明此說無疑。民國初年,章太炎受孫中山派遣作為“湘西勞軍使”經石門皂市,訪得了李自成《梅花百韻》詩五首。此後阿英《李闖王》劇本也持此說,並進而對李自成死在湖北九宮山之說提出了質疑。1980年石門縣文化部門在夾山寺附近獲得了許多珍貴實物資料,如奉天明玉和尚墓志、明瓷骨灰壇、《梅花百韻》木刻板等,都說明過去和現在持奉天明玉即李自成之說者不無根劇。今夾山寺一帶還流傳有“闖王殿”、“玉玺井”等故事。玉玺井傳為李自成退出北京城時,將明皇室一顆玉玺帶來夾山,因恐官府搜索而棄於此井。雍正間,有寺僧撈出,獻於知縣,知縣轉呈於朝,後人即稱此井為“玉玺井”。與夾山寺相鄰近的天門山,以及大庸、慈利、臨沣等縣城,都陸續發現一些和奉天明玉有關的文物資料,亦有很多傳聞,引起人們莫大的興趣。李自成隱居夾山時,法名即奉天明玉和尚,在寺院最後一進院所專辟殿堂作為其住所,當地居民稱為“金殿”。據同治八年(1869年)《石門縣志》載:此處“舊有紫石牌坊,制造壯麗,為當事者所撲碎。”近年在其舊址重建殿堂名“藏經殿”,鄉民仍稱“金殿”,另有舊時“金殿”對聯可證:“馬上得來,帝座魂銷金殿黯;鹿猶失去,禅居夢醒夾山青。”

令夾山寺聞名於世的另一因緣是碧巖禅學即緣起於該寺。北宋徽宗政和年間(1111-1118年),圓悟克勤大師住持靈泉禅院(夾山寺)時,在碧巖方丈室編著了十卷本的《佛果圓悟禅師碧巖錄》,亦稱《碧巖錄》,並在夾山寺宣講唱說此“頌古百則”。該書在錄“百則”的每一則之前,先加“垂示”以作解題提示;列出“本則”後再逐句評論,介紹公案提出者的簡歷;並就其警句加以評唱,自作頌語;最後又評唱之,圓悟克勤大師的思想精義和這種獨特的傳法方式,形成了該寺特有的碧巖禅風,並逐漸流傳於國內外。《碧巖錄》因而成為中國禅學臨濟宗的主要典籍,尤其對日本佛教禅宗產生了極大影響,被譽為“宗門第一書”。寺內現有對聯贊之:“青嶂為屏,千年禅院興三學;碧巖著錄,十卷宗門第一書”。1998年8月28日,日本佛教文化考察團一行二十余人,在文學博士石井修道團長的帶領下,專程來夾山寺尋根問祖,參觀碧巖禅的源頭——碧巖靈泉和祖師塔,因之有聯曰:“僧人碧巖參佛果,客來禅院品靈泉”。

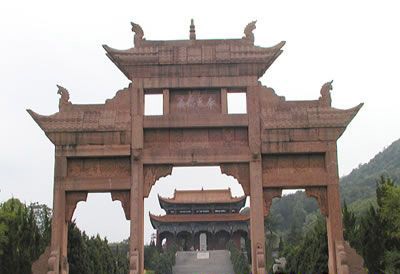

夾山寺於1992年重建,現存佛教建築主要有大雄寶殿、天王殿、大悲殿、法堂、藏經樓等,其中大悲殿系清初奉天明玉和尚所建。寺內蒇有清朝碑記二通,一為康熙碑記;一為道光碑記。另外,夾山寺還有二座著名佛塔,一為開山祖善會和尚祖師塔;一為碧巖禅創始人圓悟克勤禅師塔。

夾山寺現任監院靈悟法師,30歲,湖南省石門人,1996年出家,畢業於嶺東佛學院。並與演華、寬融等共同主辦夾山寺佛刊《吉祥草》和《靈泉》,靈悟兼執行主編。

熱門文章

熱門圖文