“回到原點”記錄北京變遷

日期:2016/12/13 23:12:00 編輯:古建築紀錄 民族飯店 (2011年)

民族飯店 (2011年)

民族飯店 (1959年)

民族飯店 (1959年)

新華僑大廈 (2009年)

新華僑大廈 (2009年)

上世紀六十年代初的華僑大廈

上世紀六十年代初的華僑大廈

永定門 (2011年)

永定門 (2011年)

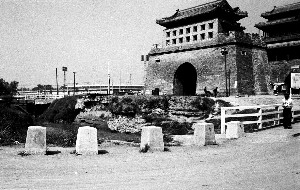

永定門 (1958年)

永定門 (1958年)

國家大劇院 (2000年)

國家大劇院 (2000年)

談及北京變化,總是有說不完的故事,或欣喜或感懷。城市的建築作為城市最典型的標記,往往最容易被人記住。沒有對比,自然也就沒有變化,沒有更新,也就談不上懷舊。此刻,或許很多新的工地仍在熱火朝天地施工,北京城也在繼續著它的自我更新。有這麼幾個人,他們一直在搜尋著歷史的足跡,他們回到當年曾經拍攝照片的地點,從同一個角度俯瞰這座城市,在按下快門的一剎那,他們並不知道,一段橫跨半個世紀的北京變遷史就這樣被記錄了下來。

7萬張老照片記錄北京建築

劉錦標是北京市建築設計研究院《建築創作》雜志社的一名攝影師,在他辦公室的鐵皮櫃中,7萬多張50年前的北京影像被細致地分門別類保存著。這些珍貴的歷史照片,大多由劉錦標的4位師傅們完成,這幾位師傅都是建國初期北京規劃局的老攝影師。如今,4位老前輩中,已有兩位靜靜地離開了,但記錄北京城的工作仍在繼續。 “人有檔案,城市也是一樣……”這是彭真任北京市市長時說過的話。而這句話也是50年前,北京規劃局(北京市規劃委員會的前身)的第一批攝影師工作的原動力。

“那個時候,我的師傅們就是很純粹地記錄,老北京城的主要建築都集中在現在的二環路以內,師傅們就是隨走隨拍。”劉錦標一邊與記者聊天,一邊整理著新近拍攝的照片。“有的照片就是空洞的房子,沒有行人,沒有參照物,很純粹的歷史資料圖片。”

整理照片時有了驚人發現

上世紀80年代末,劉錦標進入了攝影行當,開始拍攝工程圖片。“上世紀90年代前後,北京開始了大規模的改造,很多老建築被拆除,很多新建築拔地而起。我這個人比較懷舊,那個時候,除了工作攝影之外,我看到一些可能要被拆除的老建築,就隨手拍了下來。”在師傅退休離崗之後,記錄歷史的拍攝工作也由他繼續著。

1999年,劉錦標為了做照片展,開始整理過去的照片,當他把師傅們的照片和一些自己拍攝的照片放在一起時,驚訝地發現,北京城的變遷史就這樣被悄悄地記錄了下來。這時,一個想法從他的腦子裡蹦了出來通過拍對比照片記錄更多的歷史變遷。

除了工作,當時的劉錦標也會經常參與一些攝影圈子裡的活動,交流攝影心得,修煉攝影技巧,這讓他結識了不少攝影愛好者。讓他沒有想到的是,幾十年之後,正是這些“影友”最終幫他完成了心願。

對比照片主題定為“回到原點”

劉錦標說,“我是建築設計單位的,本身就對建築比較敏感,再加上新中國的北京城建(600266,股吧)築裡,有相當一部分都是自己單位設計的,遇到是自己單位設計的,就會多留意一下,多拍一些。那個時候剛開始有這個對比意識,但是因為工作比較多,真正用於拍攝自己想拍照片的時間並不充裕,所以在北京城轉悠的時候,我就是有意無意地拍一些。有空閒了,我就開始翻資料,整理過去的照片。”

隨著照片越來越多,劉錦標看到了更多的對比照片。慢慢地,想法多了,他開始專心拍攝這些對比照片。而北京規劃設計研究院的趙樹強,同為當年資料照片的拍攝者,開始幫著劉錦標整理照片。趙樹強從7萬多張照片中,挑選出一些可以復拍的照片,為劉錦標提供了拍攝基礎。劉錦標也確立了這組對比照片的主題回到原點。

- 上一頁:風雨蒼桑中走來的龔灘古鎮

- 下一頁:躲進古城 享受二人世界