周莊古鎮 夢開始的地方 水鄉畫境 古鎮神韻

日期:2016/12/13 22:44:38 編輯:古建築紀錄雙橋,俗稱鑰匙橋,由一座石拱橋--世德橋和一座石梁橋--永安橋組成。清澈的銀子浜和南北市河在鎮區東北交匯成十字,河上的石橋聯袂築,顯得十分別致。因為橋面一橫一豎,橋洞一方一圓,樣子很像是古時候人們使用的鑰匙,當地人便稱之為“鑰匙橋”

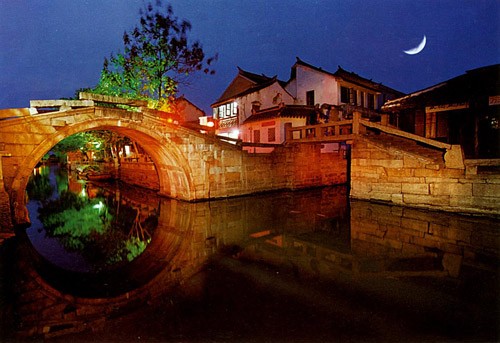

周莊雙橋

這兩座石橋,始建於明萬歷年間公元1573--1619年,世德橋由裡人徐松泉、徐竹溪出資建造,永安橋由裡人徐正吾出資建造。至清乾隆三十年(公元1765 年)兩橋皆重修,清道光二十三年(公元1843年又由裡人捐資重建。1957年永安橋再次修繕。世德橋長十六米,寬三米,跨度五點九米;永安橋長十三點三米,寬二點四米,跨度三點五米。雙橋中,石拱橋橫跨南北市河,橋東端有石階引橋,伸人街巷;石梁橋平架在銀子浜口,橋洞僅能容小船通過,橋欄由麻條石建成。

你站在橋上看風景

雙橋最能體現古鎮的神韻,碧水泱泱,綠樹掩映,欵乃聲聲的小船在橋洞穿過。橋邊,一年四季都有來自各地美術院校的師生,在全神貫注地寫生,攝影愛好者則端起照相機,選擇最佳的拍攝角度。站在市河一側舉目望去,鑰匙形的雙橋連同不遠處的清代石拱橋--太平橋,一個鏡頭可以攝下市河上的三座古橋。

關於雙橋,有一則動人的故事。

碧波潺潺

1984年春天,曾經在上海油畫雕塑室工作,後赴美留學的青年畫家陳逸飛,前往周莊寫生。當時昆山至周莊的公路尚未築通,只能走水路。便借了一條小船,經陳墓去周莊。由於時間短促,陳逸飛不能采取在畫板上一一寫生的辦法,只能用攝影這種最便捷易行的方法記錄周莊。他帶了照相機和滿滿一旅行包柯達膠卷,盤桓了一個星期,旅行包裡的膠卷全部攝完,才依依不捨地離去。

《 故鄉的回憶》就是他這次水鄉之行的收獲之一。

夜下雙橋

以周莊水鎮景色為題材的油畫,陳逸飛作了好幾幅,都是寫實,沒有變形,充分體現了江南水鄉的神韻。描繪雙橋的一幅,起名《故鄉的回憶》,每一個筆觸都顯示了這位海外游子對祖國的深深眷戀。《故鄉的回憶》連同他的其他三十七幅作品,於紐約的十月金秋,在美國西方石油公司董事長阿曼德·哈默所屬的哈默畫廊展出,引起轟動。尤其是那些運用油畫和傳統的中國水墨畫技法創作的作品,描繪了姑蘇的小橋流水、江南的田園風光,將美國觀眾帶到了神話般的境地。美國權威雜志《藝術新聞》發表了題為《向西方潮流大膽挑戰》的評論,專門介紹陳逸飛的藝術成就。 1984年11月,阿曼德·哈默訪問中國時,將油畫《故鄉的回憶》買下,作為禮物送給了鄧小平同志,被各界傳為佳話。陳逸飛的畫,使默默無聞的雙橋走向了世界。鑰匙橋不是鑰匙卻勝似鑰匙,因為它開啟了國際交往的友誼之門。

周莊是陳逸飛夢幻開始的地方。以後,他不止一次地前來周莊,參加周莊舉辦的旅游節慶活動,與周莊的老百姓結下了深厚的友誼。

聯合國每年從各國優秀畫家中遴選六人,請他們自行設計並繪制精美的圖案,作為聯合國郵局每年發行的六組郵票的首日封。1985年,陳逸飛也獲得了這項殊榮,他選擇的是以水鄉古鎮周莊為題材的作品。這枚首日封,1985年5月10日起在聯合國總部以及日內瓦和維也納的聯合國機構發售,深受集郵愛好者和各界人土的青睐。經新聞媒體宣傳,周莊古鎮聲名鵲起。

1996 年底,昆山市集郵公司也發行了一套祝賀陳逸飛畫展開幕的首日封,選用的都是陳逸飛關於古鎮周莊的作品。陳逸飛畫展12月21日在上海博物館開幕,1997 年1月31日在北京中央美術館開幕,接著去新加坡、香港等國家和地區展覽,歷時一年。每到一地都發行一枚首日封,且都以周莊風光為題材。第一枚首日封的圖案,是油畫《故鄉的回憶》。第二枚旨日封的圖案,是古鎮水巷。籠罩著晨霧的河面上靜靜地泊著幾條小船,青瓦粉牆的民居臨水而築,遠處是一座綽約可見的拱橋,九百歲的水鎮被描繪得意境深遠。

雙橋是兩座普通的石橋,藝術家使它煥發出動人的光彩,它又以動人的光彩吸引著更多的藝術家。1996年10月,俄羅斯聖彼得堡的油畫家普吉村·列昂尼特和另外四位油畫家-起來到周莊。這位被人們譽為“畫壇上的保爾·柯察金”的老人,面對形如鑰匙的雙橋,用失去雙手的臂肘夾著畫筆,全神貫注地一筆--筆描繪著中國江南水鄉的神韻。他激動地說:“我所見到的-切都像是在夢中!如果要我形容的話,那麼,這裡就是-個小小的中國威尼斯!”

香港攝影家陳復禮,冒著霏霏春雨來到周莊,參加國際旅游攝影節。清晨,天剛蒙蒙亮,八十多歲的老人就匆匆前往雙橋,不停地選擇位置,變換著角度拍攝了許多珍貴的鏡頭。他那樣投人,忙得連早飯都顧不上吃。兩天後的清晨,只睡了四五個小時的老攝影家,又早早來到雙橋,舉起了他的照相機,對前來采訪的記者說:“周莊真美,很好,我很喜歡,以後我還來……”

- 上一頁:蘭州古鎮在保護中探尋文化之源

- 下一頁:美麗中國:難識的地名 難忘的古鎮