南京靈谷寺

日期:2016/12/14 17:36:57 編輯:古建築紀錄

靈谷寺在鐘山東南麓,中山陵以東,相距約1.5公裡。其前身名開善寺,建於獨龍阜上,是南朝梁武帝蕭衍為安葬名僧寶志的遺骨所建,寺內不有寶公塔。至明代洪武十四年(公元1381年),朱元璋為在獨龍阜上建造明孝陵,遂將寺和塔遷移至此,並改名靈谷禅寺。

靈谷寺原有規模很大,殿宇眾多,至清鹹豐年間一場大火,只剩一座無梁殿,該殿因全用磚砌,不用木料而幸免於難。至同治年間重修,規模大為縮小,現僅有大雄寶殿、觀音殿、無梁殿、玄奘紀念堂及藏經樓、法堂、祖堂等建築,紀念堂內供玄奘像,像前有玄奘頂骨紀念塔,兩側陳列玄奘譯撰的佛經317冊。後院為花園,名“深松覺苑”,建有松風閣,景色幽麗。

1928年國民黨政府曾將該寺改為“國民革命軍陣亡將士公墓”,建有正門、牌坊、公墓、紀念塔,並將無梁殿改為祭堂,松風閣改為紀念館。

無梁殿在靈谷寺內,原名無量殿,供無量壽佛,因整個殿堂全用磚砌,不用寸木一釘,故人稱無梁殿,高22米,寬53.8米,深37.8米,前後各有三拱門,四面開窗,結構堅固,風格獨特,氣勢雄偉,是我國最大的無梁殿。1928年起,改為國民革命軍陣亡將士紀念堂(祭堂),中供烈士靈位,四壁鑲嵌110塊石碑,碑上镌刻北伐陣亡姓名計三萬三千多人。建國後,在殿內建造了“辛刻革命名人蠟像館”,以“中華之光”為主題,塑了十組辛亥革命中影響最大的革命事件,分別為建革命黨、宣傳革命、華僑支援、武裝斗爭、武昌起義、建立民國、捍衛共和、國共合作、黃埔建校、揮師北伐。共塑名人蠟像38尊,大小與真人一樣,再現了孫中山、黃興、蔡锷、廖仲恺、周恩來等一代歷史風雲人物的英姿風采。

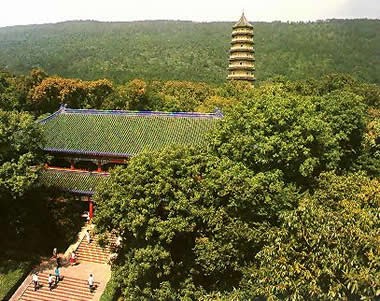

無梁殿後是松風閣,重檐九楹,雙層建築,鋼筋水泥結構,為後代所建。登閣靜坐,看松冠如海,聽松濤聲聲,別有情趣。“靈谷楓風”為鐘山勝景之一。現閣內設有茶室、餐廳、小賣部,供游人休息、賞景。閣西有寶公塔,為名僧寶志的墓塔,由獨龍阜遷來,塔南有三絕碑,碑上刻有唐名畫家吳道子畫的寶志像,大詩人李白民作的贊詩,以及書法家顏真卿的題字,三大名家傑作集於一碑,為世所罕見,故稱“三絕”。

松風閣後有靈谷塔,又名國革命軍陣亡將士紀念塔,落成於1933年,九層八面,高60.5米,內有螺旋形扶梯252級,底層前門刻有“靈谷塔”三字,後門刻“有志竟成”四字。塔內2至4層壁上刻有孫中山先生1924年11月北上時向黃埔軍校師生作的告別辭,5至8層壁上刻有他於1924年6月在黃埔軍校作的開學詞。登上塔頂,看松濤林海,眺名勝古跡,歷歷在目,一覽無遺。現靈谷寺景區已辟為靈谷寺公園,成為南京市民的郊游勝地。

靈谷寺以東有鄧演達墓和譚延墓。鄧演達原系國民黨奧軍團長,早年參加同盟會,堅決擁護孫中山先生的三大政策,反對蔣介石軍事獨裁,1931年在上海被蔣秘密逮捕,並殺害於南京。建國後追認為烈士,建墓於靈谷寺以東的山崗上,由何香凝題寫“鄧演達烈士之墓”,背面刻有烈士生平事跡。譚延系國民黨中央委員,曾任國府主席、行政院長等職,1930年患腦溢血去世,由國民黨政府舉行國葬,墓在靈谷寺東北山坡上,比較華麗,附近風景優美。其西有“萬株桂園”,園內廣植金桂、銀桂、丹桂等桂樹,亭台散布,環境幽靜怡人,也是一處休閒、賞景的好地方。

靈谷寺以東近年來新建“紫金山游樂園”,國內有我國最大的森林滑道,長450米,上下高度相差28米,周圍林壑優美,山青水秀,風景如畫。

熱門文章

熱門圖文