普寧寺

日期:2016/12/14 17:33:02 編輯:古建築紀錄

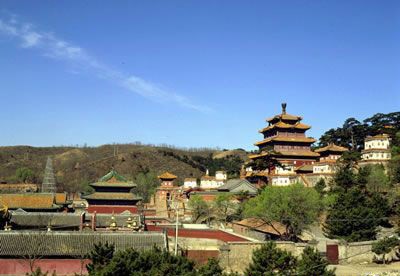

普寧寺位於承德市避暑山莊北部烈河畔,由於寺內有一尊金漆木雕大佛,俗稱大佛寺。普寧寺地理位軒適中,建成於乾隆二十年(1755年),占地33000平方米,是外八廟宗教活動的中心。

乾隆二十年(公元1755年),清朝軍隊平定了准噶爾蒙古台吉達瓦齊叛亂。為了紀念這次勝利,清政府依照西藏三摩耶廟的形式,修建了這座喇嘛寺。普寧寺的修建和取名都表明清政府希望天下永遠太平統一、人民安居樂業的願望。

普寧寺是一座典型的漢藏合璧式的寺廟。整座寺院雄偉壯觀,占地面積達2.3萬平方米。寺院按建築風格分為前後兩部分,主要建築都在中軸線上,附屬建築則對稱地分列兩邊。

寺院前半部由山門、幢竿、鐘鼓樓、碑亭、天王殿和大雄寶殿等組成,為傳統的漢族寺廟建築形式。寺院坐北朝南,山門面闊五間,單檐歇山式琉璃瓦頂,內有哼哈二將塑像分列兩邊。進入山門,東為鐘樓,西為鼓樓,中間為碑亭。碑的四面分別用滿、漢、蒙、藏4種文字镌刻著乾隆皇帝寫的碑文。碑文記述了清政府平息叛亂、統一天山南北的經過,是非常珍貴的歷史文物資料。碑亭後面是天王殿,面闊五間,進深三間,單檐歇山頂,殿內正中端坐布袋和尚,俗稱大肚彌勒佛,形象慈祥憨厚,笑容可掬。兩側為護世四大天王塑像。過了天王殿,便是大雄寶殿。它面闊七間,進深五間,重檐歇山頂,上覆黃頂綠邊的琉璃瓦。頂部大脊置一銅制鎏金喇嘛塔。殿內正中供三世佛,兩側則為十八羅漢塑像,殿內牆上繪有彩色佛教故事壁畫,工筆細膩,形象逼真。東西配殿面闊五間,進深三間,單檐歇山頂。殿內原有500羅漢塑像,現僅存200余尊。

寺院的後部以大乘之閣為中心,四角有四座不同顏色的喇嘛塔。這些建築依山就勢,布局巧妙靈活,體現了喇嘛教的宇宙觀,具有濃厚的喇嘛教色彩,是一組藏式風格寺廟建築。大乘之閣通高36.75米,外觀正面6層重檐。閣內置千手千眼觀音菩薩立像,高22.28米,用松、榆、杉、椴等堅硬的防腐木材雕刻而成,重約110噸。這尊木雕高大雄偉,比例勻稱,雕工精細,是世界上現存最大的木雕像。

熱門文章