佩特拉 謎一樣的玫瑰紅古城

日期:2016/12/13 23:09:57 編輯:古建築紀錄

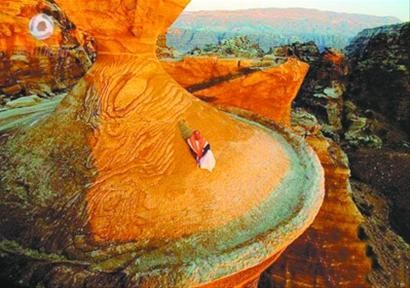

峽谷中的城市以巖石的色彩而聞名於世。佩特拉因其色彩而常常被稱為“玫瑰紅城市”。

200年前,一位瑞士探險家發現了峽谷中的古城佩特拉。現在,在考古學家看來,佩特拉仍如同一本僅被讀過幾頁的書,無論你走到佩特拉的何處,你都會面對這樣或那樣的一些謎。這裡有許多無法解答的問題,而神秘的氣氛使得這原已特別的地方更具吸引力。

古城佩特拉發現的過程驚心動魄

位於約旦的佩特拉是一座充滿神秘氣息的古城,誰也說不清楚,它為什麼被遺忘了1000多年。

歷史將永遠銘記重新發現佩特拉的功臣──貝克哈特,而重新發現佩特拉本身就是一個驚心動魄的故事。

19世紀初,由於戰亂,除了阿拉伯沙漠中的游牧民族貝都因人外,幾乎沒有外人涉足此地。不知怎地,任何西方人對它的接近都將引來極大的危險。 1806年,一名德國學者曾試圖“好奇地溜進”佩特拉而慘遭殺害。

一位年輕的瑞士探險家約翰·貝克哈特熱衷於對阿拉伯文明的研究,他學會了適應當地的飲食習慣,能講一口流利的阿拉伯語,掌握了伊斯蘭教知識。

他裝扮成阿拉伯人,蓄了長須,改名為埃布拉罕·依布·阿布道拉。由於他一口流利的阿拉伯語和豐富的伊斯蘭教知識,沿途被誤認為伊斯蘭教的學者而未引起懷疑。

走過狹長、險峻的西克峽谷,驚人的一幕出現在他眼前,他不露聲色,只是匆匆巡看了法老寶庫和厄恩墓,馬上斷定他腳下的城市就是傳聞中的佩特拉。驚人的發現縱然令他激動萬分,但他未敢久留,只呆了一天就離開了佩特拉。

他是第一個證實傳說中的佩特拉尚還存在的西方人。那一天是1812年8月22日。

佩特拉曾經很強盛因貿易“改道”而荒廢

佩特拉的歷史可以追溯到史前時代,這裡曾是古代納巴泰人(古代阿拉伯部落)建立的厄多姆王國都城。公元前6世紀,阿拉伯游牧民族納巴泰人的部落控制了約旦阿拉伯干河的東部,納巴泰人從阿拉伯半島北移進入該地區(今天約旦和南敘利亞境內)。大約公元前312年,納巴泰人在此定居。

在他們建造的眾多安居地中,尤以首都佩特拉最為突出:這是亞喀巴與死海間的一片長峽谷區域。由於控制了重要的貿易通道,納巴泰人變得強大而富有。佩特拉是他們的遺產,這些墓碑群曾被認為是房屋,現在人們認識到這是一些墳墓,它們開鑿於海拔914米的難以到達的巖石中。有的墓碑群圖案細致典雅;有的是納巴泰特色的“階梯式”山牆壓頂裝飾。整個建築重點放在正面,內部則是毫無裝飾的巨室。

聰明的納巴泰人選擇佩特拉基於以下理由:第一,它易守難攻,唯一的入口是狹窄的山峽,敵方無法調集大軍攻城,可說是一夫當關,萬夫莫開;第二,資源豐富,環抱城市的高地平原上森林繁茂,木材豐富,牧草肥沃,利於游牧;第三,水源充足,一股終年不斷的噴泉提供了可靠的水源。

公元前4世紀,納巴泰人又充分利用了該地的另一地理特點,大獲其利。佩特拉位於亞洲和阿拉伯去歐洲的主要商道附近,來自世界各地的商人們押運著滿載貨物的駱駝隊經過佩特拉門前——阿拉伯的香、經波斯灣輸入的印度香料、埃及的黃金以及中國的絲綢都要途經佩特拉,運往大馬士革、泰爾以及加沙等地的市場。與此同時,這裡還是通往希臘和地中海各地的門戶,接近商道線的納巴泰人得天獨厚,贏利不少。

公元前3世紀,佩特拉成為納巴泰人的首都,在巖石中開鑿墓地成了一種風俗。有些考古學家認為,這種習慣可能起源於早期居住在那兒的當地人,後來又由納巴泰人繼承和吸收了。雖然學者們對納巴泰人的宗教信仰一無所知,但他們相信該民族可能把已故的國王們視為神靈,把他們的陵墓視為神廟。

公元前2世紀,納巴泰達到了全盛時期。版圖最大時,王國由大馬士革一直延伸到紅海地區,從某種程度上講,它的影響已超越疆界、廣泛傳播且影響久遠:納巴泰人的文字進化成當代阿拉伯文字,在當今大部分阿拉伯世界廣泛使用。公元前80年至前65年,國王阿爾塔斯二世統治時期,納巴泰人鑄造了自己的錢幣,建造了希臘式的圓形劇場。

公元106年,古羅馬人接管佩特拉以後,佩特拉成為羅馬帝國的一部分,並曾一度是羅馬東部省城的佼佼者,擁有廣場、公共浴室、劇場等所有古羅馬文化常有的建築。

在羅馬人統治下,佩特拉一度繁榮昌盛,羅馬工程師鋪築商道,改進灌溉設施。可是,佩特拉的貿易——經濟支柱卻開始發生變化:越來越多的貨物依靠海上運輸;陸地運輸也開始變化,羅馬人在它北部興建了一條大路,連通了敘利亞的大馬士革與美索不達米亞(今天的伊拉克),掠走了更多的貿易。到了公元3世紀,佩特拉的經濟實力和財富大大減弱。最終,它被遺棄了。而後的漫長歲月中,除了阿拉伯沙漠中的游牧民族貝督因人外,少有游人訪問此地,直到1812年被重新發現。

這是個一流的考古地還會有更多的發現

通往佩特拉的必經之路是一個叫西克的山峽,深約200英尺。這條天然通道蜿蜒深入,直達山腰的巖石要塞。這就是加保·哈朗要塞。

西克山峽漆黑一片,回聲蕩蕩,可是一轉過這令人毛骨悚然的山峽,則是另一番景觀,世上最令人驚歎的建築就呈現在眼前:高130英尺,寬100英尺,高聳的柱子,裝點著比真人還大的塑像,整座建築完全由堅固的巖石雕鑿成形。這座建築名叫卡茲尼,它最引人注目的特征是其色彩,由於整座建築雕鑿在沙石壁裡,陽光照耀下粉色、紅色、桔色以及深紅色層次生動分明,襯著黃、白、紫三色條紋,沙石壁閃閃爍爍。那些巖石既有艷而不妖的紅,又有凝重高貴的棕褐色,當陽光灑在粉紅色的巖石上時,映得空氣仿佛都是紅色的,高貴得就像一片紅玫瑰,怪不得佩特拉享有“玫瑰城”的美譽。

屹立在玫瑰色山崖下的石壁前、奇偉雄渾的宮殿就是“哈茲納宮”,俗稱“金庫”,不過當地人管它叫“法老的藏寶洞”。因為,他們相信,古時的法老和許多後來的國王把珍寶藏在了這裡。

卡茲尼建於紀元初年,是一座在巖石中建成的巨型建築——其正面寬27米,高40米,入口處高達8米,使得任何站在裡面的人都顯得極其渺小。

過了卡茲尼,西克峽霍然開闊,伸向約1英裡寬的大峽谷。這峽谷中有一座隱沒於此的城市:懸崖絕壁環抱,形成天然城牆;壁上兩處斷口,形成這狹窄山谷中進出谷區的天然通道。

四周山壁上雕鑿有更多的建築物。有些簡陋,還不及方形小室大,幾乎僅能算洞穴;另一些大而精致——台梯,塑像,堂皇的入口,多層柱式前廊,所有這一切都雕築在紅色和粉色的巖壁裡。

到了20世紀,佩特拉成為旅游勝地,同時也成了考古學家研究的重要而嚴肅的課題之一。

首批當代考古隊考察了佩特拉的石雕墓地和廟宇,研究者確定,佩特拉建築融入了埃及、敘利亞、美索不達米亞、希臘以及羅馬的建築風格,展示出一個多國文化交流中心城市的風貌。

考古學家和歷史學者還在研究佩特拉,希望能揭開更多的謎。ACOR總裁於1994年這樣說:“佩特拉城幾乎還未被人觸及過,我們期望會有許多驚人的發現等待著我們,這是個一流的考古地,一個中東最大的考古寶藏。 ”

- 上一頁:“每天消失近百個村落”警示了啥?

- 下一頁:誰說煙雨鳳凰是個古城?