青海土樓觀

日期:2016/12/14 17:32:03 編輯:古建築紀錄

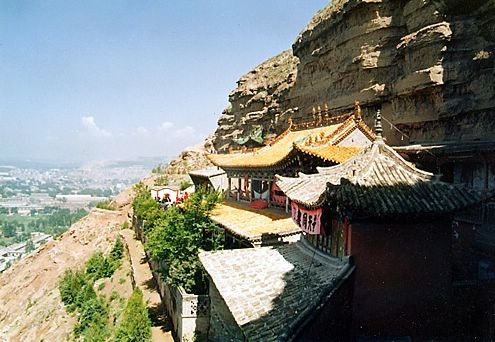

又稱土樓觀,俗稱“北山寺”。位於湟水北岸西寧市北山,依山傍水,發育完好的丹霞地貌向裡凹進,形成大小不等的洞穴,北禅寺整個建築背倚北山,基本上是依山腰中的紅砂巖天然斷層由西向東依次而建,上載危巖,下臨深谷,樓閣懸立,結構奇巧,寺院錯落有序。

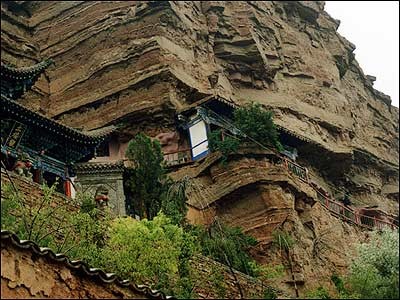

北山山體主要由上新統紅崖子組的紅色砂巖、砂礫巖所構成,丹崖一般高10—100米,長200多米,巖性為紫紅色砂巖、礫巖,水平巖層,其間夾有石膏和芒硝層,軟硬相間,軟層向裡凹進,有風化後形成的大小不等的洞穴,硬層向外凸起,猶如屋檐,巖層凹凸分明,立體感極強,形成了土樓山奇特的丹霞地貌。崖形視之若樓,洞形奇特,所以叫土樓山。被稱之為“閃佛”的“西寧大佛”如浮屠狀自然地貼於崖壁,高30余米,頭,身軀、下肢及五官清晰可辨,是自然風化剝蝕而成。

歷史上北山寺有過很多的名稱。明代以前山上有“神祠”,故有“土樓神祠”之稱。到了明代因明成祖賜名為“永興寺”才有了寺的名稱,距今已有580十年的歷史。因樓層迭起,層次分明,好像一座土樓,故有“土樓山”之稱。北魏旅行家郦道元跆跋涉到西寧,登臨土樓山,他的《水經注》中寫道“湟水東流,經土樓南,上有土樓,北依山原。峰高三百余尺,有若削成。”土樓有道教庵觀,故有“土樓觀”之稱。北山像一只奮翼欲飛的雛鳳,而土樓山又似一只雛鳳的翅翼,從此又多添了一個雅號叫“鳳翼山”。雖然名稱很多,但北山寺是人們最習慣的叫法。

魏明帝五年,佛教盛行於鄯州(今西寧)有信徒作龛於土樓山斷巖之間、藻井繪畫、雕牆故壁、建築寺閣棧道,信徒登山朝拜,盛行一時。距今已有一千四百多年。道教進入土樓山是清代末年的事。魏明帝五年前後,後涼呂光占據武威、河西走廊,絲綢北路不通,一些僧人由蘭州到樂都、西寧經北川、達坂山到張掖,前往印度,從此佛教盛行於河湟地區。

推薦閱讀:

段祺瑞執政府舊址 傳統工藝修繕大門

藏傳佛教建築保護維修進行時

植物“風水”說

蘇州聽楓園

北禅寺的古跡很多,有聖母殿、呂祖祠等。但最多的是洞,共有“九窟十八洞”,如玉皇洞、無量洞、城障洞、七真洞、黑虎洞等,洞中塑有佛像,洞內曲經通幽,冷風襲身。“九窯十八洞”留存有魏晉時期的佛教藝術壁畫和藻井圖案。紅崖間殿宇高懸,棧道回廊,將殿宇樓閣與洞穴相連,使殿中有洞,洞內套洞,洞中塑有佛道諸神像,被稱為中國第二座懸空寺。現有的洞窟中還保留著部分從隋唐至永慶年間的壁畫,藝術價值很高,曾有“西平莫高窟”之稱。

“寧壽塔”坐落在土樓山的山頂,山頂原有牌坊、三官殿、雷殿等,該塔為六面形五層翹角塔,塔中實心,青磚砌成。是明洪武十九年由駐西寧長興侯耿炳文所建修,是西寧最高的古建築。每當煙雨蒙蒙,山隱霧中,遠望霧中殿宇,樓塔時隱時現,薄霧層雲,缭繞山腰,恍如一幅丹青水墨畫,“北山煙雲”因此得名,為西寧八景之一。

“靈官殿”位於山腳下,修建於明洪武年間,因戰火毀燒,重修於1915年。原有山門,東西兩邊有廂房,房中間有橫匾上書“靈官殿”三個大字,清宣統二年西寧各界捐資將靈官殿整修一新。韓能靜有兩個名徒是聖聰、聖明。葬於土樓山根西側,當地人叫“和尚墳”。

“露天金剛”位於土樓山中部,這座高達30米的巨大佛像佛家稱“內佛”,道家稱“西王母現影”,雄渾粗曠。東邊一尊與西邊一尊相連接,兩尊露天金剛高三十余米,系兩個山崖突出部分,像兩尊天神(也叫天王),當地群眾叫閃佛,其意是從山中閃出來的。西面的一尊,已被風化,坍塌不辨面目;東面的一尊,仍然完好。本來是山崖被山水沖刷風雨剝蝕,形成奇特的山崖。後來在魏晉南朝時期,人工雕琢成大佛像,人們稱為“露天金剛”。

“九窟十八洞”鑲嵌在陡峭的半山腰,依山貼壁,十分壯觀,最引人注目的是古洞,其洞構造各異,有的洞無套洞,有的洞有套洞。洞中有神像有佛像,也有道家尊神,千奇百態,洞與洞之間有棧道接連。

推薦閱讀:

段祺瑞執政府舊址 傳統工藝修繕大門

藏傳佛教建築保護維修進行時

植物“風水”說

蘇州聽楓園