走進岳陽“小武漢”陸城古鎮

日期:2016/12/14 17:17:52 編輯:古建築紀錄

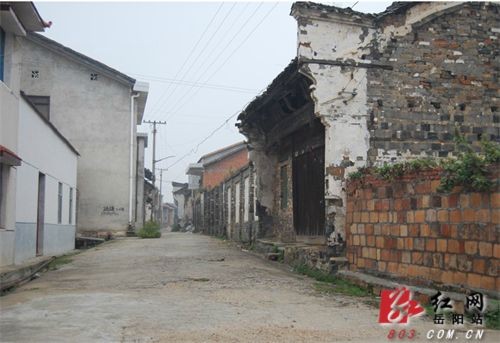

走陸城,對於重文化,愛旅游的岳陽人來說,是不可錯過的地方。它是岳陽僅有的兩家省級文化古鎮之一。歷史,成就了陸城的氣勢,地理,成就了陸城的優勢。古代運輸,船只是不可或缺的交通,因此,一切繁華村鎮都依水而生。陸城當年也因臨長江有了小武漢之稱。如今經過歲月風雪,日侵時的燒毀,文革時的閹割,開放後的迎新,這個曾經一條街光寺廟便有48座的古鎮,終在一場場浩劫中只剩下殘痕余片。青石板遭遇了時代無法逃避的命運,成了水庫的堤壩,百年老房也一棟棟在大家錢包逐漸鼓出來後被拆。

陸城,一個穿著新裝的古鎮,我們每眼看到的都是新,可我們每一腳都走在古字上。每家門口的斷石板,路邊的小雕件,新樓房門口斷臂的獅子,每隔幾米一棟百年老屋,都斷斷續續地提醒你,或告訴你,它曾經的鼎盛,它走的留戀與不甘。

一城遺風留氣概自古談城都是戰地談市都是商海。

陸城一樣,地處湖南東北角的長江之濱,與湖北監利、洪湖隔江相望,為湘鄂咽喉要津,為歷代兵家必爭之地。從岳陽出發,需幾十分鐘車程便到了江邊。當地人介紹,早在三國時,蜀章武元年(221年)吳國輔國將軍陸遜屯兵築城於此,故名陸城。這是一個文武載道之地,在漫長的過往裡,我們當然再無法解讀它的全部,但它留下的種種,以一種暗示的方式,一種暗語的訴說,讓你去尋覓它的密碼。歷史是一面鏡子,既要拿得起,又要放得下,更要進得去,跳得出。

回放陸城的歷史,自北宋淳化五年(994年)建王朝縣,北宋至道二年(996年)改為臨湘縣,臨湘縣名歷宋、元、明、清、民國,民國19年縣治遷往長安驿。陸城為臨湘縣治從公元996年至1930年,歷934年。陸城城外因宋仁宗嘉佑皇帝私幸陸城,御筆親題“陸城八景”。時間進入新的時代,1952年陸城設鎮,屬臨湘縣第六區,次年改為縣屬鎮,現為岳陽市雲溪區。98平方公裡的面積,臨水居地多。

中國特色文化裡,有古戰地便有古城牆,陸城也不例外。雖然現存不足三百多米痕跡難尋,但有史為證的記載裡,陸城原有古城牆2500多米。這段古城牆就在現陸城鎮政府大院西面圍牆和鎮敬老院圍牆下面,到如今,它成了一道標志。城牆上下分為兩層,斷層印跡明顯,經多方考證分別屬於明清兩代修築遺存。城牆青磚上還發現有“地字弍號”字樣,只都是外人懵然而去,想找個一字半文,也真是難事。

早在元末時初時期,湖廣地區已是百裡無人煙,千裡無莊稼。原因很多,最大的原因一是元兵休養戮漢人血流成河,二是瘟疫不斷一個村一個村幾乎人絕。也一傳說乃朱元璋血洗湖廣之為。傳說,一經年久,總是越來越多版本。但有一點不可否認,其陸城人多為江西人氏。很多祖譜上也有記載為江西遷徙而來,於是還誕生了一個新詞“標業”。所謂標業,就是人們初至無人區,先來者插標劃界,某地域便歸你所有。

這倒讓三國之戰地有了特別的文化標志,占地為王,劃地為界。無不形成其獨有的生活特性。只是時間匆匆,沒來得及細究現代陸城鎮人,是否還在某地某時某物上保留了這種霸氣與匪氣呢?如果有,倒也不失為一種遺志與遺風,更是另有一種超越中國百姓懦弱的氣概。

一城古跡顯底蘊

一行人走在陸城時,我們只能從偶爾遇見的幸存的一棟一棟老房子裡,尋找到舊城舊街的影子。此行,得李亞文老師講解。

81歲高齡的他一直長期研究陸城歷史,記憶驚人的好,老人一路同行,看不出半點勞累。當他笑著告訴我們,還能擔一百多斤東西時,感覺了陸城曾經的英雄的氣慨。路過的一棟棟舊屋,青磚、翹角,既有徽派建築的風格,又有湘系建築的特色。沿坡而上,一個山上,一棟獨房,李老先生告訴我們。那裡曾經是文廟,宋朝而建,毀於文革。門口兩個門檔,一看便不是現代產物。李先生介紹,這是明朝的,從陸城中學移至而來。既是中學移至而來,那麼中學一定是一個重要地方。我們尋到中學時,發現,這裡像棋盤一樣留存很多石板、雕刻件、碑石。一塊光緒元年的告示碑,上面字跡清晰可見,條條告示,縮寫著當年政府的管理方式。

左邊山上,一條通道直通山頂,一尊雕塑威武虎視遠方。這便是陸遜其人。新鮮的泥土及水泥梯級,兩邊豎著的,倒著的各種碑石,讓人吸古又納新。左邊一堆石頭橫臥草叢,我們仔細探究才發現,一大塊青石塊上書寫著下馬石。下馬石不是一砣石頭,而是一個標示。洪武十九年,陸城學宮嶺上重建學宮,經幾番擴建,終於形成了完整的學府。照壁樹一石碑上書“文武百官至此下馬”八個大字。坐轎的下轎,騎馬的下馬,不可不敬儒家聖賢孔大夫。從這裡可見,古代從官到民對文化的尊重。

走在中學,不得不提陸城古井。陸遜井就是其中最為有名的。它位於陸城鎮陸城中學院內,為三國時名將陸遜所掘,故名陸遜井,至今仍作為陸城中學的飲用水源。說到古井,李老又將我們帶至一戶民宅,有一位老年人正在曬谷子,聽聞我們是尋古跡,非常熱情帶我們來到他家房一側指著一堆雜物下面一塊鐵板對我們說,這就是一口古井,是以前女監裡犯人所用的。邊上一個舊屋,正是當年女監用廁之地。據說陸城這樣的古井以前大大小小有48口。現在,整個城區還幸存下了18口古井,但也不大用於生活。

一城歷史寫文化

走完陸城,其實不是一件容易的事。貫通東西太長,橫切南北很寬,而離保留最好的省級文物道仁矶更遠。

行至江邊,水漲船高,不能遠距離看到道仁矶整個全貌。這裡,曾官方叫臨湘矶,後叫道仁矶,也有叫白馬矶,民間倒是相信自己的故事的美好,一直叫著寡婦矶。解放後,改成大矶頭,意思不明。大矶頭的石碑高大新地豎在江邊,似乎感覺到哪裡的不對。幾個來回,終於在深深的草叢中,發現一塊半隱半露刻著寡婦矶三字的石碑時,才總算放了心,對民間親切的稱謂有了個交待。站在大矶頭上,曾經作為防護欄的青石雖然繼繼續續剩余幾塊,但余下的保存甚好。沒有了當初的作用,成了尋古的考據,也不失它的身份。大矶頭建於清光緒五年(公元1880年)五月,岳州府羅氏府台曾撰文立碑。清光緒三十年(公元1905年)四月,楊林臨湘救生局、岳州府臨湘縣、巴陵縣在此樹“泐臨湘矶曉谕”碑,禁止在矶頭搭架攀罩網魚,以免過往船只撞觸石矶誤事。新中國成立後,大矶頭的建築、環境得到了重視和很好的保護。2006年5月31日,湖南省人民政府發文公布大矶頭為省級文物保護單位。

而陸城另一值得探索便是銅鼓山遺址。位於岳陽市雲溪區陸城鎮新設村塘灣組,面積約3萬平方米。陸城銅鼓山的商代遺址和西周古墓群,更是長江以南時代最早的、唯一的一處具有商代早期文化屬性的盤龍城類型文化遺址。1987年,省、市文物考古部門對該遺址進行過考古發掘,出土了國家一級文物青銅鼎、青銅觚等,印證了陸城有人類生活的基本年代。這處古遺址是1982年4月雲溪區文物普查時發現的,2006年5月被湖南省人民政府發文公布為省級文物保護單位。