瑞安黃林古村

日期:2016/12/14 17:43:36 編輯:古建園林

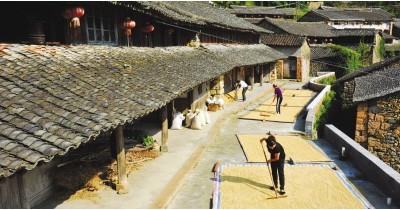

古村落是散落在民間的古建築瑰寶,瑞安的民居古村落保存甚少,它們大都依山而居、景色秀麗。湖嶺鎮桂峰的黃林古村便是其中的代表。黃林村現有200多間晚清時期修建的老房子,是我市擁有古建築最多、保存最完整的村莊。在當地流傳著這樣一句話:“黃林三條嶺,條條通天頂”。過去進入黃林村都要翻山越嶺,以致該村至今還保持著“日出而作,日落而息”的原始生活方式。

但是近十幾年來,這些古老的房子除了因年久失修出現不同程度坍塌外,還有些被人為地拆掉建新房。在古香古色的老房子間冒出幾幢混凝土結構的現代建築,顯得有點不倫不類。曾經到黃林村考察過的澳大利亞大學亞洲研究中心主任楊美慧教授表示,這些古建築屬於歷史遺留下來的產物,一旦遭到破壞,就不可恢復。

世外桃源隱藏深山

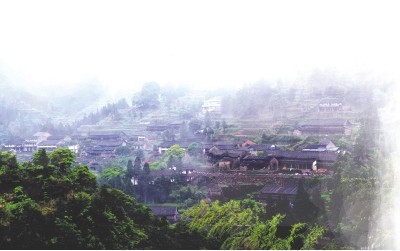

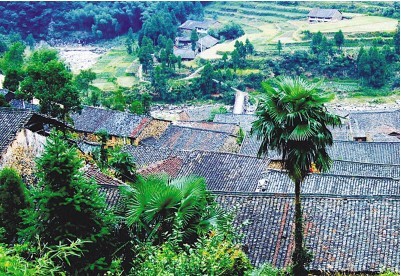

黃林村隱在號稱“東瓯第一山”的金雞山東側半山腰深處,平均海拔300米,北依青田縣仁莊鎮,南接湖嶺鎮六科村,東為奇雲山山脈。這裡民風淳樸,環境清幽,被稱為瑞安的“香格裡拉”。

據史料記載,該村始建於元大德八年(1304年),至今有700多年的歷史,傳說第一代村民從青田縣黃硯遷入。據全國第6次人口普查統計,該村有村民215戶共828人,其中低收入農戶40戶102人,外出務工86戶共317人。

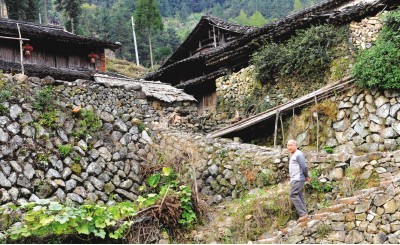

掩映在竹叢山林之中的黃林村,方圓不過1平方公裡,依山而建,錯落有致地分布著68幢289間青瓦石牆的晚清民居建築,大部分為兩層木樓,它們絕大多數坐北朝南,層層疊疊,最大的十開間聯體。這些見證了百年風雨滄桑的老房子,基本上都采用原木、黃泥和石塊建造,雖然外形顯得有些蒼老,但多數仍然壯實牢固,只有少數幾間搖搖欲墜,亟待修繕。

這些憑借著自然山水,追求建築與自然環境高度和諧的古建築,宣示了黃林村獨特而優美的自然景觀。該村村間道路由石頭鋪設而成,與村中的古建築相互輝映,村前村後茂林修竹,俨然一幅“屋在林中,林在屋外”的中國山水畫。

村的後山有一條逶迤而下的溪流,是飛雲江重要支流三十三溪的源頭。在這條支流之中,逐級鑲嵌著大洋潭、姑娘潭、神龜潭、谷皮潭、酒缸潭等10多個綠幽幽的深潭,其中7個個體較大而且很有個性特征,好像北斗星散布於山谷之中,所以得名“七星潭”。七潭連珠,潭底有五彩巖石,碧水覆蓋,被譽為“小九寨溝”。

清清的溪流從樹根邊穿過,不經意停頓,形成綠幽幽的深潭;一架鐵橋連接著溪的兩岸,橋的兩頭各連著一座修建於清代的小廟,其一為楊府廟,其二為太陽廟。相傳古時有郡守聽聞在這裡求雨十分靈驗,每逢當地大旱,便會派遣官員不遠百裡,跋山涉水來此祈雨。此外,村中至今還流傳著《楊六郎飲馬》、《花和尚藏姑娘》等民間故事。

每幢老屋都是歷史

記者走進黃林古村,就像走進一座用石頭砌起來的村子,古樸而厚重。村中的老房子由碎石和青瓦石堆砌而成,連房子的基腳、牆壁以及村中的小道都是用石頭鋪成的。村支書吳正光說,公路沒開通前,出山挑磚,一天只能走一個來回。所以以前建房只能就地取材,從河坎子裡、從群山間取石頭建房子,這樣的辦法一直沿用至今,於是就有了這座石頭砌成的村子。“只因深藏大山人未知,黃林就像一塊璞玉,沒有任何開發的痕跡。”吳正光說。

在黃林村找不到一間小賣部,幾乎沒有一點商業氣息,村民買東西都要下山。“黃林三條嶺,條條通天頂。”這句話足以顯示黃林村的偏僻。吳正光說:“通村公路沒修時,村民要買菜、生活用品,都是合起來讓一個人下山去買。山路非常不好走,如果遇到雨天,還有可能滑倒。2008年,通村公路修好後,湖嶺到黃林通了班車,一天兩趟,村民買東西就方便很多了。”

隨著公路的開通,來黃林游玩的旅客日漸增多,為了解決游客的吃飯問題,村裡開辦了農家樂。雖然開辦了農家樂,但是一點也沒有改變黃林的原始生活狀態。食材都產自黃林本地,所有菜品都是由當地村婦親手燒制,保留黃林村飲食的特色。

今年77歲的吳寶斌是黃林村目前惟一一位抽旱煙的老人。吳寶斌家的房子是兩間兩層的土樓。家裡的地面是用泥土鋪成的,經過近百年的踩踏,地面變得既結實又凹凸不平,這與其說是踩出來的,還不如說是歷史留下的痕跡。

吳寶斌老人是個老“煙槍”,16歲就開始抽旱煙。老人說,以前村裡抽旱煙的人很多,種煙絲的人也比較多。現在村裡只剩下他一人還在抽旱煙。

吳寶斌老人的旱煙桿是自己制作的。它是采用長約40厘米、直徑為1厘米的帶根竹桐制成,然後打通竹節和在竹根部挖一個小洞就可以使用了。由於經常使用,煙桿表面已變得非常光滑,像一件玉制的藝術品。它雖然沒有煙斗那樣高雅,但是是一部黃林煙民吸煙史的史書。

正是因為村中至今保留著“原汁原味”的農耕生活狀態,很多游客都非常願意來觀光、游玩。記者在村中采訪時碰到來自市區的黃晨野,他說:“這次我帶著孩子來游玩,目的就是讓他們感受過去農耕生活的狀態。這些老房子和原始的農耕生活狀態千萬別破壞掉,這些都是無形資產。”

未來藍圖無限美好

如此優異的資源禀賦,如何轉化為經濟發展的動力,是眼下黃林村保護古建築、開發七星潭、發展生態農業游的關鍵所在。作為溫州市扶貧開發整村推進項目在瑞安的試點村,黃林村產業結構調整升級定位為“保留原有農耕生活狀態的同時,大力發展以旅游為主的第三產業”。其具體設想是,一方面要大力保護古村落,秉著“修舊如舊”的原則,投入專項資金來修繕古建築,特別是要與時間賽跑搶修一些損壞嚴重的古建築。另一方面,積極開發七星潭景區和創建種養業基地,爭取用兩年時間完成建設七星潭景區游步道3公裡,中華土蜂養殖150箱,稻田養魚100畝,高山蔬菜基地100畝,並建成1家大型示范性農家樂和若干家小型農家樂。

“光是看古老的屋子,很多人會覺得沒什麼意思,如果以古屋為切入點,發展有黃林特色的農耕文化產業,看完了古建築,還可以了解這些古建築的來龍去脈和其所反映的當時的農耕場景,另外再配套搞一個生態農業旅游,干干農家活吃吃農家飯,這樣可能會更吸引人。”吳正光認為,黃林地理位置偏僻,與周邊其他的旅游景點難以形成一個整體。如果單是一個古村,可能很難吸引游客,特別是一些有一定規模的旅行社前來。如果能通過開發其他旅游資源,讓游客來了之後能夠呆上一天,這對於黃林發展旅游業是一個很好的促進。

設想總是美好的,吳正光在談到未來時說:“黃林村這些古建築是老祖先留給我們的巨大財富。經過合理規劃、開發後,單吸引我市市民前來游玩,那效益就已經很可觀。”

展望未來,夢想固然絢麗奪目,回到現實,處境卻非常艱難。2008年,六科至黃林的通村公路建成通車後,很多人開始把目光投向了黃林。但是部分村民意識薄弱、資金嚴重缺乏等現實問題,讓黃林的開發計劃寸步難行。

推薦閱讀:

特色民居要不要開發 上海老弄堂如何保護?

新疆八卦城:在文化融合中探索名城保護之路

打開“老西門”看看上海舊市井

無錫古老建築保護和拆遷間的尴尬角力

沒有“名分”古村尴尬

目前,少數黃林村民的古村保護意識不強,對於古村能帶來的經濟效益不理解,認為這些老房子沒什麼用,對於損壞的老房子不僅不修理,反而想把老房子拆了建新房。吳正光說,一些搬出大山或者外出經商的人看到黃林這些年的發展勢頭,想回來把老屋推倒修建現代樓房,但都被村干部勸止了。

“我從有關部門了解到,黃林村的老屋是瑞安目前發現的保存得最好、最完整、規模最大的老屋,是一個不折不扣的古村落。”吳正光說,如果在老屋旁邊建了鋼筋混凝土的現代樓房,將會破壞村裡的整體結構。但當他用“黃林村是古村落”這一說法來給那些要修洋房的村民做思想工作時,卻遭到了村民的質疑:既然是古村落,那你拿出相關文件來?對於這樣的質問,吳正光無言以對。吳正光說:“如今的黃林村急需一個古村的"名分"。有了這個名分,就有了政策和資金的支持,就能更好地保護古村的完整性。”

村民吳老伯今年54歲,有兩個兒子,如今都已到談婚論嫁的年紀。目前,吳老伯一家人住著三間連體的老房子。老吳想把老房子拆了建成一幢帶有兩套三間套的現代住宅樓,分給兩個兒子做婚房。老吳告訴記者,兒子長大了結婚需要房子,而現在的房價這麼高,在外面買房子不太可能,如果把這老房子作為他們婚房的話,感覺很沒面子。現在,公路通了,交通方便了,把老房子拆了重新建新房就能解決住房問題了。“雖然政府說這是古村落,不讓建新房,但是沒有文件依據,前一陣子一對從意大利回來探親的夫婦也說要在這裡建新房,作為養老的住所。”吳老伯說。

安全隱患四處埋伏

黃林古建築的保護難度不僅表現在部分村民要拆房重建,而且這些古建築本身存在的一些安全隱患也對保護工作帶來一定威脅。臨近中午,記者在村子裡走了一圈,發現老房子裡大多住著老人,有些老人的年紀較大,行動不方便,而且還沒有親人在身邊照顧。她們不會使用液化氣,現在大多數還是在灶台上燒柴火燒菜煮飯。

記者隨意走進一家老房子,房子的主人吳氏正在灶台前做飯,而灶台裡火星不時地蹦出來落在地上。吳氏在灶前一邊燒火,一邊告訴記者,她今年81歲,目前一個人生活。由於不會用液化氣,平時一有空就去山裡撿些枯燥的樹枝和枯草回來當柴火。記者在屋內環顧四周,發現在離灶台不到1米的地方還堆著許多干柴,這老房子是木質結構,存在很大的火災隱患。

記者在采訪中還發現,有些老房子裡面的電線交錯在一起,用釘子隨意地固定在房梁上,外表有些老化,還布滿灰塵,一看就知道很長時間沒有更換了。一旦發生火災,這一片古建築群將難於幸免,裡面住著許多年邁的老人,隨時都有可能危及生命。

吳正光說,現在湖嶺鎮黨委和政府對黃林村古建築的保護非常重視,不允許把古建築拆掉,也不允許在古村中建新房子,讓這些古建築盡量保持現狀。因為它們都歷經了上百年的歷史,是古代耕讀文化和建築藝術的集中體現,一旦拆除,不僅不可恢復,而且還讓黃林的特色消失殆盡,成為一個普通的山坳小村莊。

維修資金嚴重缺乏

今年66歲的村民吳巖友和老伴盧何蘭住著3間比較破舊的老房子。記者見到他們時,他們正在院子裡曬苦菜。吳巖友說,他們是從黃林上面的山上搬下來的,看到這老房子由於沒人住快倒塌了,稍微修理了一下就住進去了。

“這些老房子只要住上人也就不太容易倒塌,但是包括我們在內的人大多沒有太多的錢來修房子。如果眼睜睜地看著這樣老房子倒塌,還是感覺挺可惜的。”吳巖友說,這些老屋都有上百年的歷史了,能保留住那是最好的,村干部為了保住這些老房子、籌措維修資金到處奔波,他們一直在為黃林早日被確定為古村落而努力。

對於這些岌岌可危的古建築,黃林村目前采用各自修自家老房子的辦法,低保戶憑有關證明可以享受政府6000元的維修補貼。這使古建築得以保存到現在,但是因為村民自發維修一般很難做到統一,這也對老房子的原始風貌產生了較大破壞。因此,統一進行仿古維修,就成了眼下當務之急。據了解,一間老房子的年均維護費用為1500元左右,而全村共有265間老房子,每年光維護費用就需39萬元左右。

面對高額的古建築維護費用,集體經濟發展比較落後的黃林村則顯得無能為力,村民更是束手無策,使古村保護陷入困境。常常因沒有經費,而眼睜睜地看著老房子出現不同程度的損壞,甚至坍塌。面對這些場景,吳正光和其他村干部看在眼裡,痛在心裡。他們多次向有關部門反映情況,申請保護經費,但結果都不了了之。

目前,黃林村堅持“保護為主,搶修第一”的原則保護古建築,通過村干部多次向老房屋的主人做思想工作,再利用少得可憐的財政補貼,已加固、修補10多戶人家的老房子。同時,該村還不斷加強配套設施建設,改善村莊環境,積極爭取該村早點被列入古村落保護名單。

推薦閱讀:

特色民居要不要開發 上海老弄堂如何保護?

新疆八卦城:在文化融合中探索名城保護之路

打開“老西門”看看上海舊市井

無錫古老建築保護和拆遷間的尴尬角力

- 上一頁:陝西南豆角村

- 下一頁:沙溪茶馬古道上最後的精神驿站