陝西南豆角村

日期:2016/12/14 17:43:35 編輯:古建園林

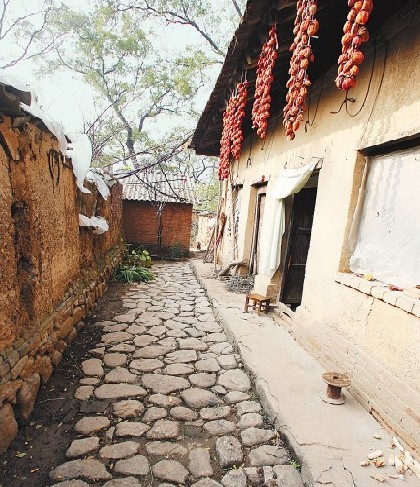

南豆角村一村民家老宅的地面是石塊鋪成的

南豆角村的社公爺石像

南豆角村位於長安區子午街道辦事處南部的秦嶺山腳下,是從關中進入子午古道的最後一個村莊,在沒有公路和鐵路的時代,南來北往的商客們很多都要在這裡歇腳。南豆角村至今仍保留著古老的南北城門樓,村南的千年柏樹和社公爺石頭證明了這裡古老悠久的歷史。

解放前村裡有40多家飯館和客棧

出西安南郊,沿著子午大道一直向南行,路的南端與環山公路(S107)相接,順著環山公路向西走約500米,有一個路口,向南一拐,進一條小路,路口東側的村子,是北豆角村。沿路向南不多遠,路東有一片密密麻麻的房屋,這就是南豆角村了。我們的向導蕭建安說,沿著這條小路再向南走,就能進入子午峪了。這條沒有名字的小路,曾經是通向子午古道的必經之路。

南豆角村位於秦嶺山腳下,不過當地人卻習慣稱呼他們南邊的重重山嶺為“小五台”,而小五台的得名,是因為它與其東邊的南五台相對。小五台山上,也曾有廟宇,1949年西安解放後,胡宗南的殘余部隊曾依靠小五台地勢險要、易守難攻的地勢,在此盤踞。後來,解放軍從三路包抄,攻下了小五台,自此之後,小五台又被當地人稱為勝利山。

南豆角村的東北方向不遠,就是子午古鎮(現子午街道辦事處),子午古鎮是從關中進入子午道的最後一個鎮子。而緊鄰子午口的南豆角村,則是進入子午道的最後一個村莊,反過來講,南豆角村也是南來的商客出子午古道北口後,遇到的第一個村子,因此,南豆角村成為子午古道上的一個重要節點,南來北往的旅客,很多都要在這裡歇腳。南豆角村也因為這些旅客而繁華了起來。《長安百村》中記載,解放前,南豆角村裡僅飯館和客棧就有40多家。舊社會,南豆角村人中依靠“跑南山”(通過子午道,往返於陝南和關中之間運輸和販賣貨物)度日的人也不在少數。

是豆角、杜角,還是堵角?

南豆角村因為曾經的子午古道而繁榮,不過,這個村子的出名也與它的名稱有一定的關系,“南豆角”,初聽這個名字,便很難忘記,小五台山下的這個村莊,為何會以“豆角”為名?

由於文史資料的缺乏,關於南豆角村村名的來歷,現在已經無從考證。不過,可以肯定的是,南豆角村是一個非常古老的村莊。一直以來,有關豆角村名稱的來歷,存在兩種說法。《長安百村》的撰寫者之一蕭建安告訴記者,第一種說法是,春秋時期,秦武公十一年時,設立了杜縣,而當時在子午古道線上的豆角村,就在杜縣旁邊,所以取名“杜”,而後人將“杜”誤讀成了“豆”。

第二種說法則認為,豆角村的“豆”字,其實應該是“堵”,在古代,在公路、鐵路出現之前,子午古道是溝通西安地區與漢中、安康的一條重要通道,所以,它也勢必成為建都長安的統治者們,嚴加防守的重要區域。三國時期,蜀將魏延就曾提出,通過子午道奇襲長安的計謀,盡管這一提議被謹慎的諸葛亮否決,不過也可以看出,子午道對於長安的重要性。在戰亂年代,陝南的兵馬易從子午道進入關中,不僅如此,盤踞在秦嶺深山中的土匪,也常常從子午道北襲,騷擾附近的村莊鄉鎮。因此,在關中的統治者,便想辦法嚴加防守,力圖“堵”住子午口的匪患和敵兵。蕭建安說,古代,子午道的北口有三個村子(又有說法是曾有東、西、南、北四個豆角村),人們認為,這三個村子的本名分別是南堵角、北堵角和西堵角,其中,離子午口最近的是南堵角村。南堵角村坐北向南,東西窄,南北長,北堵角村在南堵角村正北,它和南堵角村正好相反,是一座東西長、南北窄的村落,西堵角村則在南、北堵角村的西邊。這三個村的分布也十分奇特,一出子午口,南、北豆角村位於路東,西豆角村則在子午口西,3個村落在子午口外成夾角之勢,剛好將子午口包住,在長期的流傳中,人們便將拗口的“堵角”讀成了“豆角”。不過,今天留存下來的只有南豆角和北豆角兩個村落,當地人告訴我們,在很久以前,從子午峪中流出的子午峪河發了大水,西豆角村被淹沒,而南豆角村和北豆角村則保留至今。

北宋《長安志》中的記載,則跟民間的說法稍有出入。書中說:早在北宋時,就有豆角鎮在長安縣(今西安城)南45裡處,當時分為東豆角和西豆角。北宋景祐年間,改豆角鎮為子午鎮。後來,西豆角被山洪沖沒,村民北移,建立起北豆角和南豆角兩個村落。

推薦閱讀:

撫州:讓“空殼村”變成“聚寶盆”

廣州旅游線路大賽兩大古村被發掘

福建山重古村

潮州僑家村:客家世界第一古村

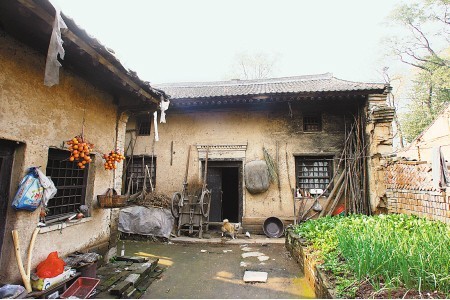

南豆角村村民家的老宅

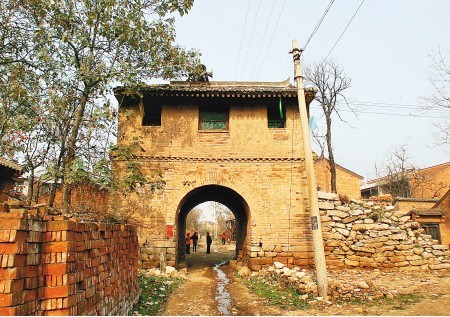

南豆角村的北城門樓

南豆角村的石刻村志

這裡曾有堅固高大的城牆

如此看來,南豆角村和北豆角村一樣古老。南豆角村原村支書董健老人告訴記者,由於特殊的地理位置,歷史上,南、北豆角村都駐有重兵,軍事地位很重要,所以都修建了城牆。而北豆角村的城牆則已經消失,只有南豆角村至今仍保留著古老的城門樓。

今天的南豆角村,已經遠遠超過了老城牆的范圍,不過,村民們建房仍然圍繞在老城牆周圍,整座村落也完整地保留了原有格局。如今,村裡的城牆已經消失,只剩下南、北兩棟城門樓,掩藏在一棟棟嶄新的農捨中,盡管這樣的門樓與西安古城門不可同日而語,不過也是小巧精致。城門樓由夯土築成,牆外包砌一層青磚,南城門樓外的門額上,隱隱約約有刻字的痕跡,老鄉們告訴我們,這應是“終南毓秀”四個字。

站在南城門洞,向北望去,便能看到北城門樓。從南城門樓的門洞下走過,便進入到了南豆角村的“城牆”裡。一條南北向的小路一直連接到北城門樓,這條南北小路曾是南豆角村的南北大街,今天已經沒有了往昔的熱鬧,順著小路向北走,在一座座民居之間,依稀還能辨認出村裡曾經的“東大街”和“西大街”。由於村民們大多移居到城牆外建起了新房,“城裡”則略顯冷清,不過,也正因為“城外”的擴展,村子城牆裡得以保存了許多老舊的民居。

北城門樓看起來並沒有南城門樓那麼高大,門外寫著“勝利門”三個字,蕭建安說,1949年,解放軍在子午峪打敗了國民黨殘余部隊,從這裡經過時,寫下了這三個字。

在城門外,我們遇到一位老人,說起城門的歷史,他說:“舊社會子午峪裡的土匪可多呢,時不時要來村裡打劫,幸虧有這城牆,才保得村裡人的安寧。”過去,南豆角村人家都住在城牆裡,只有白天種地時,才會出城門。

據村裡老鄉告訴我們,過去,南豆角村、北豆角村、西豆角村都修建有城牆,城牆上還有炮樓和烽火台,一旦發現有土匪從子午道出來,便會點起烽火,傳達戰情,3個村子的軍民便會聯合抗敵。

南豆角的城牆是何時修建的?說法不一。董健老人告訴記者,南豆角村的城牆修建於明代,因為那時朝廷要在此屯兵、屯糧,所以修建的城牆要比一般堡子的城牆堅固高大很多。董健說:“直到民國時,國民黨部隊還曾在南豆角村駐扎,將城門樓用作碉堡。”

在董健老人的回憶裡,南豆角村的城牆在他兒時就已經不完整了,不過那時他和小伙伴們還是常在上面玩耍,後來隨著村子的發展,夯土牆逐漸被拆掉,只留下兩座包磚的城門樓完好地保存了下來。

千年古柏下的神秘石頭像

南豆角村的特別之處,不僅在於它保存至今的古城門樓,還因為一尊千年柏樹下的神秘石頭像。

順著南豆角村南城門樓向南走不多久,便能看見兩棵郁郁蔥蔥的古柏,兩棵古柏根似蒼龍伏地,樹身挺拔,樹下有一尊一米多高的石刻頭像。石像沒有身子只有頭部,它表情凝重,濃眉大眼,鼻直口方,劍眉方臉。

石頭像旁一位看管果園的老人告訴我們,當地人稱這尊石頭像為“社公爺石頭”。村裡一直流傳著一個傳說,這尊石像是古時專門管理糧食的官員後稷,後稷很愛莊稼,對工作盡職盡責。有一年麥收時節,眼看麥子已經成熟了,而人們還不開鐮,後稷知道幾天後會有一場暴風雨,於是催促人們收割莊稼,然而人們仍不開鐮,後來暴雨襲來,莊稼爛死地裡,後稷氣急身亡。臨死前,他囑咐人們在掩埋他時,將他的頭露在外面,他要看著人們及時收割,及時耕種。人們為了紀念後稷,就用石頭雕刻了他的頭像。由於他對種植做出的貢獻,人們便把他奉為神,並取名為“社谷”,後來,人們慢慢便把他叫成了“社公爺”。

蕭建安告訴記者,在長安區的其他許多村莊裡,都曾有過社公爺石頭,人們將它視為保佑五谷豐登的神,不過,其他村莊的頭像都逐漸消失了,只有南豆角村的社公爺依然保留了下來。上世紀七十年代,社公爺石頭險些被炸毀,當時南豆角村的幾個村民在夜裡偷偷將頭像掩埋起來,這才保得頭像平安無事。

社公爺石像旁邊,還有一塊大青石,上面刻有“洪山鎮定風水”幾個大字,村裡人告訴記者,因為南豆角村在子午峪口,子午峪的河水經常泛濫,有時會引發山洪,這塊青石就是為了“鎮水”,讓村裡免受洪災。

推薦閱讀:

撫州:讓“空殼村”變成“聚寶盆”

廣州旅游線路大賽兩大古村被發掘

福建山重古村

潮州僑家村:客家世界第一古村

- 上一頁:“寺廟之城”加德滿都

- 下一頁:瑞安黃林古村