福建光澤崇仁村

日期:2016/12/14 17:42:11 編輯:古建園林

街北頭的裘式家祠,於清雍正年間興建。其正門上方有三層牌樓,雕磚花牆十分精美

御賜的龔姓門樓式節孝牌坊,正門上方是牌樓建築,正中石匾雕塑有金龍,以示皇恩

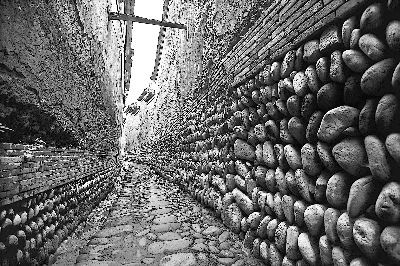

古街巷道,用鵝卵石鋪就的路面和牆基,古樸而美麗

古宅中堂上的柱子,是清以前的建築風格,因而顯得較為古樸

崇仁村位於光澤縣城北部,離城關7公裡處,為崇仁鄉所在地,有1500多人口。宋年間稱的“崇仁裡”,明清稱的“崇仁市”,都是指現在的崇仁村。

今天你來崇仁村,會發現一條古街從北到南橫貫村中央。古街長1000多米,寬約5米,古時號稱“五裡長街”。崇仁村因這條明清古街的歷史文化價值而享譽遠近。

顯貴人家天井多

崇仁村建於宋年間,有1000多年歷史。存留下來的這條崇仁古街完整形成於明末,距今也有400多年歷史。古街至今保留明清風貌,其建築工藝上的造詣,深厚的文化內涵,古樸的民風民俗,一直為史學家所推崇。

據年近五旬的村民邱端恆介紹,他小時就看到古街完好,村子南端為村頭,北端為村尾,街呈南北走向進出。古街以城牆劃分,以北城門為界,以南算城內,但街是一個整體。古街四周原先有城牆為長圓形,長近萬米,高約3米,寬約2米,團團包裹著整個古街,分東西南北四個門,後在“文革”中被毀。現在,東西兩端還有數十米和十幾米長的老城牆遺址屹立。

街建築面積約2萬平方米,由民宅、祠堂、廟宇、書院、牌坊、戲樓等組成,現居有200多戶人家。主街地面為鵝卵石路面鋪設,一溜平整過去。還有20多條巷道,當年也是鵝卵石地面。民宅是街北保留較好,兩排一色老式民宅厝房,除幾幢坍塌外,完好的有20多幢,部分完好的也有20多幢,大部分還住有人家。

過去,街上比的是誰家房子氣派,有幾進房幾個天井,顯貴人家天井多,一般人家兩三個天井。民宅都為古式,幾進幾出,磚木結構,由門牆、影壁、天井、耳房、廳堂、廚房等組成。有的大戶還有假山、花園、池塘、石橋、戲台,通風、防火、美觀,集中原建築文化和閩越建築文化為一體。

福字樓的“十字廳”

街中的福字樓是明末清初建的古宅,現為省級文物保護單位,建築面積830平方米,造型獨特,由門廳、正廳、後廳、廂房、後屋組成,內部廳堂回轉,後廳圍繞天井分東西南北四廳,被稱為“十字廳”,建築風格今人罕見。柱基屋檐門窗花雕精美,紋飾考究,顯現明清工匠高超的技藝。

古街最突出的建築是祠堂,街北頭被列入省級文物保護單位的裘氏家祠,高過全街的房子,為清雍正年間興建。正門上方有三層牌樓,上面雕磚花牆,磚花上花蟲鳥魚、龍鳳騰翔、八仙人物、花園院落、山水美景等,形態逼真,栩栩如生。大門兩旁有倚樓,下方為影壁,中間大門呈八字形,為當時官宦人家才能這樣開。有趣的是,裘氏家祠被三四家祠堂團團包圍,據說是為了形成合圍之勢,以此壓住裘姓的風水。

沿街還有一座御賜的龔姓門樓式節孝牌坊,也是全縣最後一座門樓式的節孝牌坊。正門上方是牌樓建築,正中石匾雕塑有金龍,以示皇恩,“恩榮”二字下有一石匾上書“乾隆二十五年禮部題奉旨旌表儒士龔文宗妻李氏節孝”。

三座古廟每年都辦廟會

明清時古街建有崇仁書院,至今舊址尚在,歷史上出過不少人物。

古街至今還保留濃厚的民俗文化氛圍,街兩旁都有石板石凳,工余飯後大家都坐在這裡,拉扯家常,夏日乘涼,冬曬太陽。晚上,在街頭的老樟樹下聚會,聽老人講古。喝擂茶、打糍粑、烤花餅……紅白喜事等古樸風俗引人注目。

全街頭尾中間有三座古廟,頭上的張公廟,建於宋代後期,清中葉時重修。廟宇建築面積300多平方米,門宇寬大高挺,是為了紀念唐朝安史之亂中的河南睢陽守將張巡。廟後有棵千年的風水古樟樹,樹冠宏偉,蓊郁如傘,幾乎覆蓋整個廟宇;街中臨河水門上的關帝廟建於清代;街尾立有福善王廟,建於明清年間,專門紀念隋末溫陵(泉州)太守歐陽佑,旁有一棵風水老樟樹依廟而立,與街頭的風水樹相呼應。

每年三座古廟都會舉辦廟會,幾乎每月都有活動。香煙缭繞,誦經聲聲,還上演當地茶燈舞、三角戲、馬仔燈等地方文藝,吸引無數人前來觀賞。

“稱土定縣城”

村口至今猶在的千年老樟樹,是開村栽風水樹之舉的活化石,見證了古村悠久的歷史。

光澤於公元979年建縣,民間一直有“稱土定縣城”的傳說光澤建縣時,縣城選址究竟是選在杭川鎮還是在崇仁村,一直爭執不下,於是采取相等容積的土罐來裝土稱重,卜求福地。杭川人精明,將土中摻入鹽水,增加重量,所以後來縣城定在杭川。

這僅僅是傳說,但崇仁曾是縣城“候補”的說法也並非信口開河。早年間,崇仁村建有城牆,團團環繞全村。村頭立有張公廟,紀念唐時“守城之神”張巡。臨河城牆東上開有水門,立有關羽塑像的關聖廟,也是城池守護神。村尾有福善王廟,紀念隋朝忠臣歐陽佑。

閩江的源頭富屯溪從村旁奔流而過,溪邊建有原始碼頭。明清時,崇仁古街是南往福州,北往江西鉛山、貴溪等地水道交通的必經之路,兩側有客店、布行、打鐵店、酒坊、土煙鋪、京果店、藥鋪、銀店、染坊、豆腐店等,每日商賈往來,舟車穿行,絡繹不絕,熱鬧非常。

第二次國內革命戰爭期間,這裡是蘇區,縣蘇維埃曾遷往這裡,打土豪分田地,游擊隊經常在此活動,為古村注入一抹鮮紅。

推薦閱讀:

河南:古橋老房見證神奇西寨

廣州井古村

河南紅石砌寨牆 臨沣遺古風

河北青龍的滿清“八旗遺風”

- 上一頁:山西古代建築精華之祆教神樓

- 下一頁:河南:古橋老房見證神奇西寨