石牛洞

日期:2016/12/14 17:50:34 編輯:古建園林

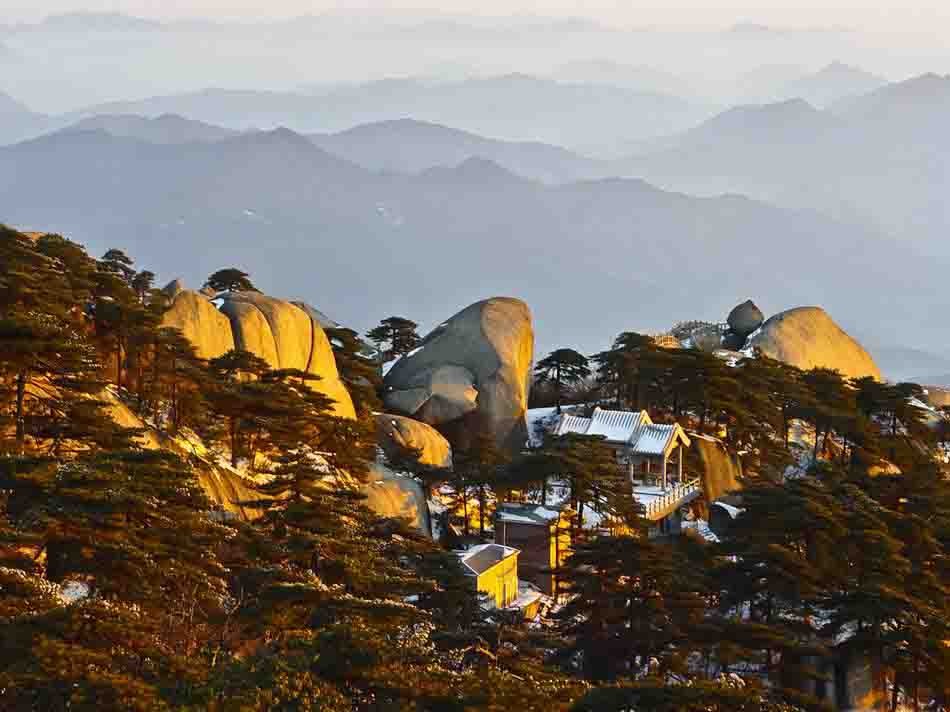

因“峰無不奇,石無不怪,洞無不杳,泉無不秀”而聞名的安徽天柱山,古往今來,吸引著無數古今中外游人接踵而至,而最令游人流連忘返的還是那穿雲鎖霧的幽洞,遍布全山的53個知名山洞大多匯集在海拔千米以上,其中尤以被譽為“林泉之勝”的石牛古洞最為著名。唐朝詩人白居易有詩贊曰:“天柱一峰擎日月,洞門千仞鎖雲雷。”

“信是煙霞一品仙”

石牛古洞位於天柱山腳下、三祖寺西邊的山谷裡,谷中大石累累,溪水潺潺,蒼松翠柏,紫峰白雲,風光秀麗。山谷腹部有個露天巨洞,洞前有一巨石,重約百噸,狀如一頭水牛臥於溪澗邊,在石牛旁有兩崖相接,蔥茏植被填補了其間的空隙,構成了不是洞的洞門,從石牛後面看似石牛歸洞,故稱“石牛古洞”。據《潛山縣志》記載:如牛的大石有兩處,一在上游,巨石如牛伏溪底,借流水為浴,僅留腹背在外,水經其腹側,人行其肋上,有兩只天然牛蹄印嵌於近脊背處。一處在下游數十米,大石酷似牛的全身,頭、背、腹、腿,線條分明,單個地跪臥溪畔,狀如飽飲清洌泉水之後,昂首醉賞松竹交翠美景,谛聽三祖寺裡鐘鼓之聲。

相傳,很久以前的一個七夕,牛郎、織女相會,牛郎把牛放在銀河巖上,就迫不及待地和織女到天柱山上幽會去了。神牛看見風光秀麗的天柱山下,地曠人少,男女老少墾荒耕種,十分艱辛,頓現勤勞本性,就悄悄下凡,來到天柱山幫助人們墾荒耕地。由於牛郎織女十分迷戀天柱山的景色,一連幾天樂不思蜀,王母知道後,勃然大怒,派天兵天將將牛郎織女押回天庭。然而神牛眷戀人間美景,不願重回天庭,於是遁跡山林,沒入千年古洞,變成了石牛。神奇、勇猛、倔強的石牛便被傳為千古佳話。

古往今來,維妙維肖的石牛令南來北往的游客歎為觀止,寫下了許多贊美石牛的詩篇。唐代詩人李白在《詠石牛》一詩中這樣寫道:“此石巍巍活像牛,埋藏是地數千秋。風吹遍體無毛動,雨打渾身似汗流。芳草齊眉難入口,牧童扳角不回頭。自來鼻上無繩索,天地為欄夜不收。”清代詩人丁珠在《石牛古洞》一詩中贊美石牛是“一品神仙”:“古洞悠然小洞天,石牛得此本無全。誰迎紫氣誰能杖,不糞黃金不受鞭。齒潔無勞臨水漱,心閒唯愛枕雲眠。千秋山谷真知己,信是煙霞一品仙。”

石牛經過風風雨雨,走過了數千年,然而令人痛心的是,“文革”中,愚昧無知的山民把石牛當做“牛鬼蛇神”,炸去了石牛的頭,只留下了殘缺不全的牛身。

“青牛駕我山谷路”

唐宋以來,李白、王安石、蘇轼、黃庭堅、李柬之、留正、張同之等都酷愛潛山山水。李白在詩中表達了“待吾還丹成,投跡歸此地”的意願。在舒州(今潛山縣)任團練副使的蘇東坡想定居潛山,他在給友人的信中寫道“平生愛舒州風土,欲卜居為終老之計”。黃庭堅更是把自已當成潛山人,他特別喜愛石牛古洞的林泉之勝,自號山谷道人,常騎在石牛背上讀書,讓宋代第一畫家李公麟為他畫“黃山谷坐牛圖”,刻於崖壁之上。他在山谷築室讀書,寫下了十幾篇歌頌潛山山水的名篇詩作,在《題潛山》一詩小序中滿懷深情地寫道:“余家潛山,實為名山福地”。後人為紀念他,在其讀書處建起了“涪翁亭”。

黃庭堅游歷潛山過程中,最令他流連忘返的是“石牛古洞”。置身“仙境”的黃庭堅,面對詩崖,感慨萬千,寫下了《題山谷大石》、《題山谷石牛洞》、《書石牛溪大石上》、《題青牛篇》等多篇詩文。他在詩中抒發了當時的心情:“郁郁竊竊天官宅,諸峰排霄帝不隔。六時谒天開關鑰,我身金華牧羊客。羊眠野草我世間,高真眾靈思我還。石盆之中有甘露,青牛駕我山谷路。”陶醉於石牛古洞的黃庭堅,雖身處世間,卻已思接千載。人生的痛苦、仕途的艱辛、旅途的勞頓都已統統拋開,石牛古洞就是心中唯一讓他快樂的世外桃源。他經常騎著青牛,像仙人一樣優游在山谷林泉之中。

“石牛洞裡詩無數”

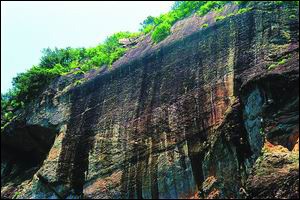

石牛古洞,寬而不曠,三面環繞青山,幽林古寺,環境極其清雅。南面隨溪開敞,似有吞吐潛河廣野之氣概。在這條小溪中的岸邊石壁谷底,刻滿了自唐代以來摩崖石刻300多方。真可謂“有石皆镌刻,使之無空隙”。唐宋以來,書家文人紛至沓來,或結廬酬唱,或勒石題名,留下了大量的墨寶石刻,其中唐李翱、李德修;宋王安石、黃庭堅、李師中、留正、趙希衮、張同之、明胡缵宗等題刻尤為珍貴。有的字大如斗,有的字小如盅,有的镌鑿於百尺峭壁之上,有的雕刻於幽邃洞巖之中。詩詞歌賦記銘,文體齊備;真草隸篆行,五體俱全;顏、柳、歐、米、趙,各派皆有;刻石方法陰陽兼有,方圓相濟;唐、宋、元、明、清、民國、直至當代,沒有斷代,真是一溪系千秋。其石刻數量之多、內容之豐富、地點之集中,在我國大山名泉中極為少見,是一處不可多得的山水文化庫,堪稱“歷代詩書藝術石刻博物館”。

“詩崖石刻藏幽谷,水咽泉聲如漱玉。琉璃擊碎韻铿锵,清氣逼人清徹骨。”在如此清幽素雅的自然環境和豐厚燦爛的文化谷地中,尋古訪幽,品泉啜茶,真是人生一大樂事。相傳古時三月三日“踏青”,騷人墨客會集這裡,飲酒賦詩,評出佳作,刻於石壁,以傳後世。在眾多的摩崖石刻中,石牛古洞入口處的摩崖石上元代詩人吳伋的詩作:“旌駕橋連拜岳壇,神仙何處留空山,石牛洞裡詩無數,盡在煙雲飄缈間。”好似為摩崖石刻題寫的一個序言,讓人們感受到天柱山摩崖石刻的無窮魅力。

“坐石忘歸”成美談

在琳琅滿目的石刻中,最引人注目的莫過於宋代政治家、改革家王安石的名篇大作了。宋皇祐三年(1051年)九月十六日,

王安石抵舒州任通判,夜宿三祖寺。當晚,他和其弟王安國在住持文銑和尚帶領下,迫不及待地舉著火把夜游石牛古洞,見石壁李翱留名石刻,非常敬佩,並“坐石聽泉久之”,快樂之至,深夜不歸,還不過隱,第二天繼續暢游並留下題刻記其事,並寫下“水泠泠而北出,山靡靡而傍圍,欲窮源而不得,竟怅望以空歸”一詩,抒發他夜游的心境,廖廖數字,水泠泠清越之聲,北出流動之態,山靡靡壯麗之姿,旁圍蜿蜒之狀,有聲有色呈現於前。後來他入相得志,又迭前韻寫下了一首詩“水無心而宛轉,山有色而環圍,窮幽深而不盡,坐石上以忘歸”,托人帶來刻在旁邊。南宋魏國公留正,看到荊公等名篇以後,深有感觸,也寫下一首詩刻於谷底:“先生仙去幾經年,流水青山不改遷,拂拭懸崖觀古字,塵心病眼兩醒然”。

王安石對石牛古洞一直情有獨鐘,離開舒州以後,仍念念不忘,只要聽到有人要到舒州去,他總是送詩祝賀,深表羨慕。他的一生與舒州結下了不解之緣,公元1078年,他受封為舒國公,1086年,又被追封為舒王。

靜靜地偃坐在溪底的青石上,撫摸著“荊公”的石刻,遙想九百年前,從遠處而來的翩翩青年正是從這山間小道走出去,走向朝廷,變成了一代傑出的政治改革家。為著富民強國,他敢於“頂牛”,倡導並實踐“三不足”的無畏精神。在保守勢力設置的重重障礙面前,他堅韌不拔,勇往直前,力主改革,確具一股“牛氣”......我想,被列寧稱為“中國11世紀改革家”的拗相公王安石,該是從這石牛古洞中充分攝取了石牛的精魂吧!

“水流碧兮如玉,山交翠兮若圍。臨石崖以兀坐,臥雲榻而遲歸。”拂拭摩崖,飽覽詩刻,身臨其境,我終於感悟到了佛道兩家“斗法”爭占、先賢大哲流連忘返的其中況味。

※相關文章

-

没有相关古代建築

熱門文章

熱門圖文