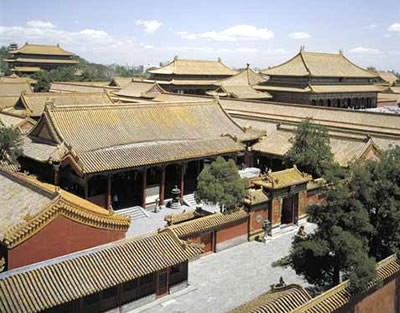

養心殿

日期:2016/12/14 13:29:44 編輯:古建園林

養心殿,明代建造,清重修。順治時皇帝住在養心殿,並死於養心殿,康熙時設造辦處於此。雍正為康熙守孝位於此,孝期滿後,於是移居於此,從此成為政治中心,乾隆時大加裝飾和改建。西六宮南,由於從清雍正帝後為歷代皇帝的寢宮,所以很受關注。

乾清宮前西出月華門,為東一長街,門正對面為琉璃隨牆門——遵義門,又稱膳房門。進門正對面為黃色琉璃照壁,其後為養心殿第一進東西橫長的院落,院內西側、東南、東北牆根下為連檐通脊的廊房共34間。建於乾隆15年,為太監的值房。

南面正中為養心門,南向。歇山琉璃門樓,進門為木照壁,牌樓式,中間為隔扇門可開啟,但是平時不開只有皇帝進出養心殿的時候才開。繞過照壁是養心殿的正殿,也是第二進院落,南北長63米余,東西寬近80米,面積5000平方米。整個院落分前院(養心殿前殿)和後院(後寢殿)。

正殿面闊7間(36米),進深3間(12米),黃琉璃瓦單檐歇山頂,正間和西次間、西稍間前出卷棚懸山頂抱廈,正中三間為一敞間,正中偏後設地平,上設楠木寶座和屏風,座後衛掌扇一對。北牆正間上懸雍正帝御筆“中正仁和”,東西次間懸乾隆御制文匾。屏風後又兩垂簾小門,曰恬澈、曰安敦。北牆設書隔,東西按牆壁與東西暖閣相隔,牆南各有一門通往東西暖閣。

東暖閣就是東次間和梢間,分南北向前後兩室,以隔扇分割。南室靠窗為一通炕,東壁西向為前後兩重寶座,是清末慈禧和慈安垂簾聽政的地方。東暖閣西南原有御筆“明窗”,為皇帝每年元旦開筆之處。北室虛分東西兩室,東1間小室無窗,靠北牆為床,為皇帝齋戒時的寢宮,此室有仙樓,原為供佛處。西室靠北位窗,西小間北窗下設寶座,有匾“隨安室”、“寄所托”等,為皇帝御筆。後“隨安室”匾移到了東小室寢宮床上。“寄所托”原為後室之中室,清末改為“壽寓春晖”。

西暖閣就是西次間和梢間,分南北前後兩室,前室西為“三希堂”,額為乾隆御筆,因內儲晉代書法大家王氏的三張書帖而得名。東牆有小門通中室——勤政親賢,匾額為雍正御筆,南為窗,北設寶座,為皇帝召見大臣之處。為保密,南窗外抱廈設木圍牆。東為夾道,有門通後室。後室也隔有小室,西室曰“長春書屋”,東室為“無倦齋”,乾隆間設佛堂於此,養心殿西耳殿為“梅塢”,為乾隆39年添建。殿面南,1間,黃琉璃瓦硬山頂。

前殿東配殿,明建,面闊五間前出廊,黃琉璃瓦硬山頂。初名為“覆仁齋”。明間開門,東西次間、梢間為檻窗。西配殿規制同東配殿,,初名“一德軒”。東西配殿清代無殿名,雍正以後設佛堂於此,是皇帝專用佛堂。

穿過養心殿正間“安敦、恬澈”二小門為穿堂,直通後殿。後殿面闊五間,黃琉璃瓦硬山頂,明代曰“涵春室”,清代無殿額。正間額曰“乾元資始”靠北牆為一炕,正間南為穿堂與前殿正間相連,成工字殿。東西次間梢間為檻窗。西梢間為“華滋堂”內設床,西次間為南窗下設通炕,北牆設雕龍櫃。東梢間為“自強不息”,內設床,床上額曰“又日新”。東次間靠北牆下設寶座,上額曰“天行健”。

後殿東耳房為“體順堂”,明建,初明“隆禧館”,雍正時,無殿額。鹹豐賜名“綏覆殿”,後改為“同和殿”,光緒時改今名。面闊5間,前出廊,東與東圍房相接,黃琉璃瓦硬山頂,為皇後所居。

後殿西耳房為“燕喜堂”,明建,初明“臻祥館”,雍正時,無殿額。鹹豐賜名“平安室”,光緒時改今名。同體順堂,為妃嫔所居。

東西耳房外有東西向的圍房,6間前出廊。北接小房2間,與前殿東西配殿後圍房相連。為妃嫔等待侍寢時的臨時用房。