唐大明宮

日期:2016/12/14 13:29:31 編輯:古建園林

唐大明宮在長安外郭東北角牆外,近年已經勘探和局部發掘。其平面南寬北窄,近於梯形,南面寬1370米,北面寬1135米,西牆長2256米,東牆不甚規則,面積為3.11平方公裡。宮南牆即利用長安外郭北牆東段,宮內布置自南而北大致分四區。最南為深500米左右的廣場,其北地勢高起15米左右,在高崗前沿建第一座殿含元殿,南臨廣場。殿東西有橫亘全宮的第一道橫牆。含元殿後300余米處有宣政殿,東西有橫亘全宮的第二道橫牆。宣政殿四周有廊庑圍成寬約300余米的巨大殿庭。東廊之外為門下省、史館等,西廊之外為中書省、殿中省,都是中央官署。含元殿是舉行大朝會之殿,性質相當於太極宮的承天門。它左右的翔鸾、棲鳳二閣實際是雙阙,阙外有朝堂,也和承天門外的情況全同。宣政殿是皇帝每月朔望見群臣之處,相當於太極宮之太極殿,殿左右建官署的情況也相同。自含元殿至宣政殿一段是宮中的朝區。宣政殿之後有紫宸門,門內有紫宸殿,是皇帝隔日見群臣之處,相當於太極宮之兩儀殿,為寢區主殿。紫宸殿東有浴堂殿、溫室殿,西有延英殿、含象殿,東西並列,是皇帝日常活動之所。紫宸殿北有橫街,街北即後妃居住的寢殿區,主殿在紫宸殿北,為蓬萊殿,殿後又有含涼殿,北臨太液池。蓬萊、含涼二殿之左右又有若干次要殿,與之東西並列,自成院落。南起紫宸門,北至含涼殿,包括東西次要殿宇,四周有宮牆圍繞,形成宮中的寢區。寢區之北為宮中湖泊太液池,池中有島。池東、西、北三面各建有若干殿宇。池西有麟德殿、大福殿,都是巨大的建築群,麟德殿是非正式接見和宴會之處;池東有太和殿、清思殿等,是唐帝游樂之所;池北有大角觀、玄元皇帝廟、三清殿等,都是道觀,因唐崇道教,故宮中多建道教建築。三清殿等之北即宮北牆,正中為北面正門玄武門。自寢區以北,包括太液池及其周圍諸殿,是宮內苑囿區。

大明宮各殿都下用夯土台基,四周包砌磚石,繞以石欄桿。初期建的含元殿殿身東、北、西三面用夯土承重牆,麟德殿三面各寬一間處用夯土填充,表現出北朝和隋代慣用的土木混合結構建築的殘跡,以後所建各殿即為全木構架建築,但房屋之牆仍為土築,不用磚,表面粉刷紅或白色。殿之地面鋪磚或石,踏步或坡道鋪模壓花紋磚。建築之木構部分以土紅色為主,上部斗拱用暖色調彩畫,門用朱紅色,窗棂用綠色,屋頂用黑色滲炭灰瓦,脊及檐口有時用綠色琉璃。晚期建築遺址曾出土黃、藍、綠三色琉璃瓦,說明唐代中晚期建築色彩由簡樸凝重向絢麗方向發展。

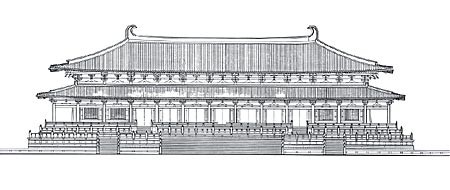

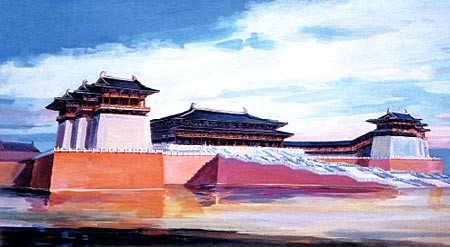

唐長安城大明宮含元殿外觀立面復原圖

含元殿外觀復原圖

大明宮各殿都下用夯土台基,四周包砌磚石,繞以石欄桿。初期建的含元殿殿身東、北、西三面用夯土承重牆,麟德殿三面各寬一間處用夯土填充,表現出北朝和隋代慣用的土木混合結構建築的殘跡,以後所建各殿即為全木構架建築,但房屋之牆仍為土築,不用磚,表面粉刷紅或白色。殿之地面鋪磚或石,踏步或坡道鋪模壓花紋磚。建築之木構部分以土紅色為主,上部斗拱用暖色調彩畫,門用朱紅色,窗棂用綠色,屋頂用黑色滲炭灰瓦,脊及檐口有時用綠色琉璃。晚期建築遺址曾出土黃、藍、綠三色琉璃瓦,說明唐代中晚期建築色彩由簡樸凝重向絢麗方向發展。

熱門文章