楚州名鎮

日期:2016/12/16 19:14:22 編輯:古代建築名稱

河下古鎮是國家“十五”期間確定的30個歷史文化名城核心保護區之一,距今已經有超過一千年的歷史。

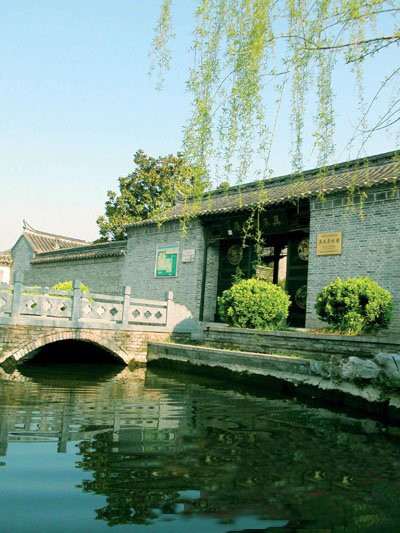

沿淮安段運河東岸進入湖嘴大街是尋訪河下古鎮的最佳路線。從這裡可游覽曲折回環的運河古碼頭和蕭湖園林,可拜谒古樸幽深、高牆飛檐的寺廟庵觀,置身昔日的歷史場景中,你將感受到淮北水鄉特有的文化氣息。

對河下古鎮的認知,源於對大運河開挖與興替歷史的了解。公元前486年,吳王夫差開挖的邗溝是京杭運河最古老的一段,河下就坐落在邗溝入淮處末口內。因邗溝底高,淮河底低,為保證邗溝水位,故在邗溝和淮河相接處設堰,過往舟楫到此均須盤壩方能入淮。據史料記載,在清以前,長淮千裡,只有楚州運河可以通南方以入江。公元1194年黃河奪淮,從此淮安屢遭水患。明永樂十三年(1415)平江伯陳瑄開清江浦,導淮安城西管家湖水入淮。河下居管家湖嘴,處黃、運之間,扼漕運要沖,成為咽喉之地。由於這裡地勢低下,“河下”之名逐漸在民間形成並被官方采用。

河下的繁榮發達,與兩件事密切相關:一是漕運,二是鹽務。清康熙、乾隆二帝都曾巡視河下,可見當時河下在朝廷中的重要地位。

河下古鎮石板街有多條,可能不是由一個人在同一時間完成的。正如程綱所說,“繼成善舉者,指不勝屈”,大約先由一人倡導,然後有許多人效仿,東一條西一條,南一條北一條,逐漸增多,便有了若干條石板街縱橫交錯,形成多個熱鬧繁華的十字路頭,構成西湖嘴市、姜橋市、相家灣市、羅家橋市、古菜橋市、米市、柴市、花市、西義橋市等糧、油、柴、魚等市口,使河下成為一個有二十二條街,九十一條巷,共達十三坊,用石板路為血管脈絡組成的生機勃勃的小鎮。石板街迄今猶存估衣街、琵琶劉街、中街、花巷街、茶巷街、西湖嘴街、羅家橋街、大成巷、粉章巷、干魚巷等。構成了河下石板街文化,為古鎮風貌中的亮點。

明清鼎盛時,河下有22條街,91條巷,13坊,70多座園林,30多家診所和藥房。明中葉後黃河奪淮入海,淮北鹽運分司署從漣水遷移到淮安河下,而淮北批驗鹽所改駐河下繩巷,負責護鹽的淮北巡檢則移駐烏沙河。淮北“產鹽地在海州,掣鹽場在山陽”,河下遂為淮北鹽運必經之地。由於鹽務機構的駐節,使得更多的鹽商紛紛遷居河下,從事與食鹽相關之事的居民不下數千戶。河下成了民船和商船轉運、啟停之地,帆樯雲集,車水馬龍。

“十裡朱旗兩岸舟,夜深歌舞幾曾休。揚州千載繁華景,移在西湖嘴上頭。”這首明代詩篇記載了河下往日的繁華景象,而唯一能讓這繁華永恆與不朽的只有那些毀滅不掉的石頭。走在河下古街上,如同進入了石頭建造的世界,石板路、石板橋、石牆基……移步古巷,聽鞋跟叩擊石板的清脆聲響,不禁要問:河下和周邊地區都不產石,而河下卻有100多條石板路,這石頭來之何方?答案是鹽業發達的結果!當時鹽商們把鹽用船運往各省,船從各省回河下時是空艙,為給空船“壓載”,鹽商們就將各地的石頭裝上船,既壓了艙,又能出售,一舉兩得。為了鹽運的需要,鹽商程丹林首倡捐銀八百兩購石板鋪砌湖嘴大街,其他鹽商紛紛效仿,一時捐銀鋪建街道之風盛行。這些堅硬的石頭,歷經磨砺和碾壓,竟然留下很多的車轍印,向今天的來訪者印證著當年鹽運的繁忙與沉重!

河下交通的便利和經濟的發達,吸引了八方富商,使之迅速成為明清僑民商賈的聚居地。河下尊禮重教之風濃厚,彈丸之地人才輩出,僅明清兩代幾百年間就出了67名進士、123名舉人、11名翰林,而且狀元、榜眼、探花三鼎甲齊全。與河下相關聯的眾多名人中有興漢三傑之一的韓信,漢賦鼻祖枚乘、枚皋父子,文學家陳琳,唐代大詩人趙嘏,北宋時蘇門四學士之一的張耒、盲人歷算家衛樸,南宋時巾帼英雄梁紅玉與丈夫、抗金名將韓世忠,明代抗倭狀元沈坤、《西游記》作者吳承恩,清代樸學大師閻若璩、甲午戰爭中抗日名將左寶貴、女彈詞作家邱心如、水利專家殷自芳等,不勝枚舉。

老地名是城市符號,更是地方歷史文化的記憶。走在河下古鎮上,一塊塊鑲嵌在老屋上的藍色地名牌,讓人們在想象的空間裡與歷史相遇。你瞧這釘鐵巷、打銅巷、竹巷、風箱巷、竹巷街、估衣街,一看就聯想起它昔日如火如荼的造船業和手工業。明時清江浦,南通大江北達黃河和泗水,為江淮漕渠要津,陳瑄便在此建起廠房制造漕船,創建了全國最大規模的內河造船廠,每年造船500多只,造船的工匠達6000余人,一直延續到清乾隆時才漸漸裁撤。由於臨近造船廠,又是全國重要的商品集散地,河下遂成為造船原材料加工集散基地,加工制造業日漸繁盛。

游歷河下,不但可以感受到歷史留下的人文古跡,還可以感受到河下人的熱情好客和精明能干。可以說真正的河下人都會做生意,鎮上店鋪林立,作坊連片。在這裡,你可品嘗到河下特有的湯包、蒲菜、豆腐腦等小吃,也可選購到家庭小作坊制作的大頭菜、臭豆腐干和玉蘭片等特產。河下人勤勞聰明、善於經營的傳統,有著歷史淵源。明清時期,每年夏秋之交,漕船到達淮安,一律要停泊在城西運河邊上的河下漕運碼頭接受盤查,押漕官吏、船工水手紛紛上岸貿易,“牽挽往來,百貨山列”,“市不以夜息”。

因市場和商務繁盛,清代這裡設立了福建會館、浙紹會館、定陽會館、江寧會館、江西會館等。這些會館都有自己的特點,如新安會館裡的徽州人,主要經營鹽業;浙紹會館裡的浙江人,主要經營絲綢布業;定陽會館裡的山西人,主要放債收取印子錢。商鋪雲集,使河下繁華如都。

離開河下,從古鎮北門而出,有一座高聳的牌坊,橫額書有“古鎮河下”四個大字,為全國人大常委會副委員長許嘉璐題寫,兩邊對聯曰:“杏林泰斗文學宗師十二翰林三鼎甲”“巾帼英雄須眉名將千秋青史幾干城”。仰視它,超然的姿態中展現著滄桑巨變的歷史;回眸它,定格的畫面是古鎮日益富強的明天。

河下古鎮漸行漸遠,但它的色彩卻在眼前變得豐富鮮活、五彩缤紛起來。

我國四大菜系之一的淮揚菜系形成於明清,而尤以清時為盛。淮揚菜為何姓淮名揚,這不單純是地理上的習慣說法,而是突出了淮菜在淮揚菜系形成發展中的地位。在明清以前,淮安(楚州)、揚州都是全國有名的大都市,都有各自的飲食文化傳統。而淮菜在隋唐之際便已是馳譽神州的中國四大古典菜系之一。但明清以後,淮菜和揚菜開始相互滲透、逐漸融合,並糅合南北風味於一爐,從而形成了統一的菜系。而在這形成發展過程中,作為主要發源地的古鎮河下的貢獻是巨大的。

河下還是古典名著《西游記》作者吳承恩的誕生地,河下明清兩代這裡曾出了67名進士、123名舉人、12名翰林,而且狀元、榜眼、探花三鼎甲齊全,素有“中國進士之鄉”美稱。河下歷代名人輩出,興漢三傑之一的大軍事家韓信,漢賦鼻祖枚乘、枚皋父子,唐代著名詩人趙嘏,宋代抗金巾帼英雄梁紅玉,明代《西游記》作者吳承恩、抗倭狀元沈坤,清代溫病醫學家吳鞠通等許多千古名流人物,都誕生或發轫於此。特別是風靡世界的神話名著《西游記》,就由其作者吳承恩完稿於河下的“射陽簃”裡。

走在河下古鎮石板路上,可以感受到歷史的滄桑。據《河下志》記載,當年河下有108條街巷、44座橋梁、102處園林、63座牌坊、55座祠廟。富商的豪宅甲第連雲,著名的有狀元樓、魁星樓、吳承恩故居。明清兩代,河下出過55名進士,三鼎甲齊全;出舉人100多名;河下古鎮歷代名人輩出,軍事家有韓信,文學家有枚乘父子,抗金英雄梁紅玉、西游記作者吳承恩等也都是當地人的驕傲。

- 上一頁:萬畝梨花舞金川

- 下一頁:冬游沈陽故宮和大帥府