洗車河邊看廊橋

日期:2016/12/15 0:08:54 編輯:古代建築名稱

我來洗車河,只因這裡有像泰順一樣的廊橋,或許我會在這酉水畔的江西移民古鎮裡找到像三條橋一樣的無名詞:常憶五月,與君依依解笑趣。山清水碧,人面何處去。人自多情,吟吟水邊生立。千萬縷,溪水難寄,任是東流去。

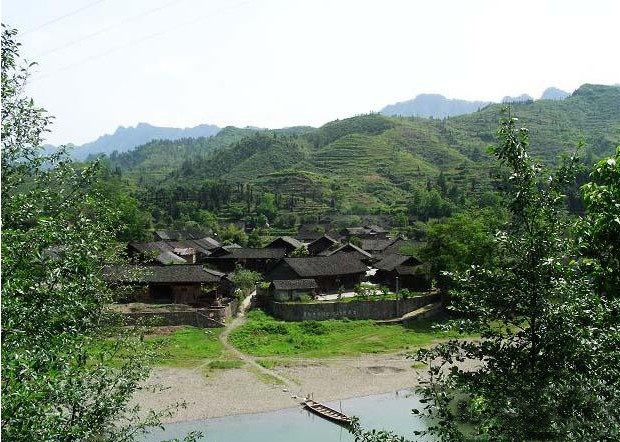

我在去洗車河的班車上,陷入了自我編織的廊橋遺夢的遐想中。正在這時,眼睛

卻帶我穿越了一個最美的土家村寨,那是個裹挾在青綠田垅中的傍著洗車河的無名村落。寥落、懶散的冬日裡,唯獨那幾幢吊腳樓沒有放下忙亂的籮筐,大地不停歇地興旺著,河水依舊流淌著。班車在公路山個匆忙地駛過時,我只覺得它有著帕特農神廟般的肅美、莊嚴,他構建的是希臘式的美學,強壯、自然、理性、優雅,它古典的美無法超遠,就像無法超遠第一眼曙光、微雨、沙塵、黃昏、星夜中的景色一樣,我恰巧趕上了這個正當最好時光的氛圍,一切在不變與變種就這麼發生了,這只是源於無意識的偶然與必然的碰撞。

身旁一位吉首大學的女教師高訴了我洗車河名字的來由,她說這裡曾是諸葛亮帶兵時打仗清洗戰車的地方。話還沒說完,坐在前面的一位去苗市賀喬遷之喜的喝醉的土家老人,晃著脖子、歪著腦袋告訴我:洗車河到了、下車吧。

上了洗車大橋,望著對面掛著防風藍布的涼亭橋(風雨橋)和兩岸大多是有木吊腳變為水泥吊腳的吊腳樓,我清楚地感覺到眼前的世界是個世俗之地、欲望之所。他究竟是從古至今的傳承品,還是遠方的舶來品,或是心滿意足的改造品?為了找到答案,我向東平街走去,去靠近真實。醫院、雜貨鋪、關帝宮、棺材鋪、米豆腐店、老宅、小塊良田、風雨橋,一一撞進了我的眼簾。這裡的樓無需我抬頭仰望,當然他也並非低到任由我俯視,我能感覺到自己正在逐漸接近真實。這種真實有俗氣的生活,讓我想到北京的百花胡同。遛鳥的、騎自行車的、推垃圾的、吊嗓子的、吃油條的、拉三輪的、咬糖葫蘆的、跳皮筋的、吞炸醬面的、捏面人的、玩彈球的、嚼炒肝的、拉京胡的、喝豆汁兒的、投沙包的,形形色色的人都自在而泰然地活著,有滋有味。在洗車河我也找到了同樣安全、可靠地感覺,而且總有些街邊的新鮮玩意兒讓我眼花缭亂。紅紅的擠在一起的霉豆腐,一排排橢圓的腌鴨蛋,油鍋裡炸得金黃的燈盞窩,整列整列的壽衣綢料和繡花壽鞋,躺在橋下火坑上煙熏火燎的豆干,竹籠裡嘎嘎叫的鴨子,嬰兒圓嘟嘟的棉鞋綿帽,辛辣刺激的爽滑米線,珍珠似的酒釀湯圓,干草般的煙絲,碗裡汪著紅油的小塊米豆腐,盆子裡粉嫩鮮脆的酸蘿卜,萬壽宮裡的台球桌,黑壓壓溢出車外的山民和背簍,它們獨有的聲音、顏色、氣味、性格越來越讓我著迷,有種小小的幸福感正在我的心底滋長,小市民的滿足感讓存在主義著的我泰然自若、氣定神閒。

我像是日日從甲場趕到乙場、不知疲倦的山民、拿起年畫翻過來看看背面,花花綠綠的盜版光碟要看上一陣子,米糖、發糕、點心攤前站定一會兒,遠遠地瞥一眼守著紅辣椒的小婦人,把又便宜又甜的甘蔗、橘子、蘋果塞到身後的背簍裡,小心翼翼地挑了一籃子新鮮柴雞蛋,斜睨了一下馬路那邊,走過來買下了下這些蛋的那只老母雞。最後心滿意足地坐在街邊的小凳子上,吃上一碗米豆腐,再吃兩個泡在酸辣湯碗裡的燈盞窩。吃的時候眼睛自然也沒閒著,搜尋著誰今天穿了膠鞋,誰還瞪著解放鞋,誰系了條紅綢子紗巾,誰沒有纏頭帕,誰在街上又罵著野話。最後看夠了、吃飽了、買齊子,抹著嘴、拍拍屁股,坐上了那輛記得想沙丁魚罐頭的貨車,混入車頂的人群中,給腳找了個空處,就消失在趕場而來的路上了。

現在的公路不僅是交通的,也是趕場的,更是對日常生活的濃縮,舊時商賈雲集的坡子街,比現在的公路更能照得見洗車河碼頭的靈魂。那時的坡子街戶戶顧客盈門,處處人頭攢動,喧雜熱鬧比如今商場節慶時的場景有過之而無不及。而今天坡子街蜿蜒上升的三百多級青石板,兩側依坡而建的高低錯落的吊腳樓,早成了這些當地居民的棲居之所。

一棟老宅門楣上的對聯刻著“四圍清蔭到坡頭,滿室和風流市面”,橫批“退而寬”。這幅對聯不僅體現了坡子街昔日人流熙攘的繁華,其中也蘊含了博大精深的儒家思想。後來我印象中的吊腳樓顏色越變越濃稠,屋內火塘哔啵作響聲也越來越大了。

究竟這條濃縮了洗車河所有精華的巷子,究竟是從何時開始在動與靜、虛與實、一與多、言與意中逐漸被人淡忘的仿佛是個謎。它往昔的色彩難道真的是因為如今交通的便利,便全部轉移去了公路嗎?黃昏的橋上,倚在卸去了艷俗妝容的美人靠旁,望著東流的河水,我不得而知。