張灣區黃龍古鎮:堵河邊的“小漢口”

日期:2016/12/15 21:48:33 編輯:古代建築|

黃龍鎮是十堰城區西大門,坐落在秦巴山麓,它是一個擁有著三千年豐富歷史底蘊的古鎮,曾是兵家必爭之地,素有“小漢口”之美譽。現存明清時期風格獨特、氣勢恢宏的古建築群,歷史上曾非常繁華。如今,它靜靜地矗立在堵河之畔。 |

|

黃龍古鎮

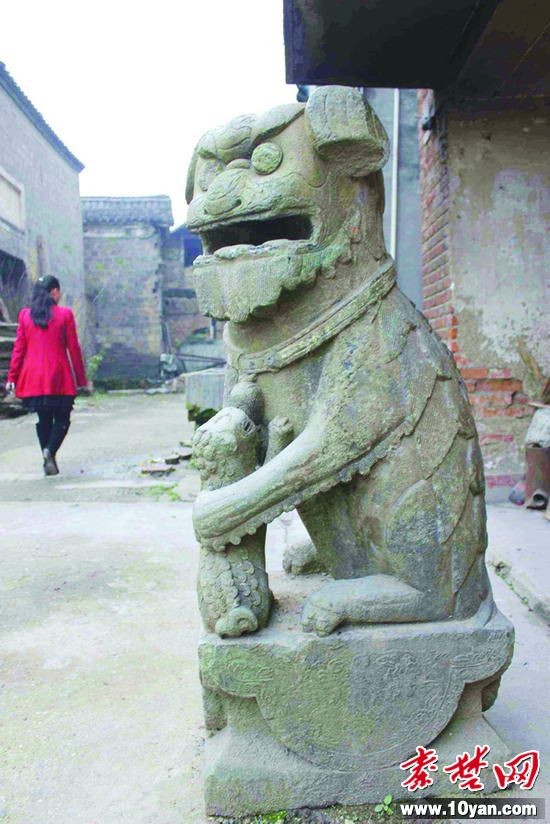

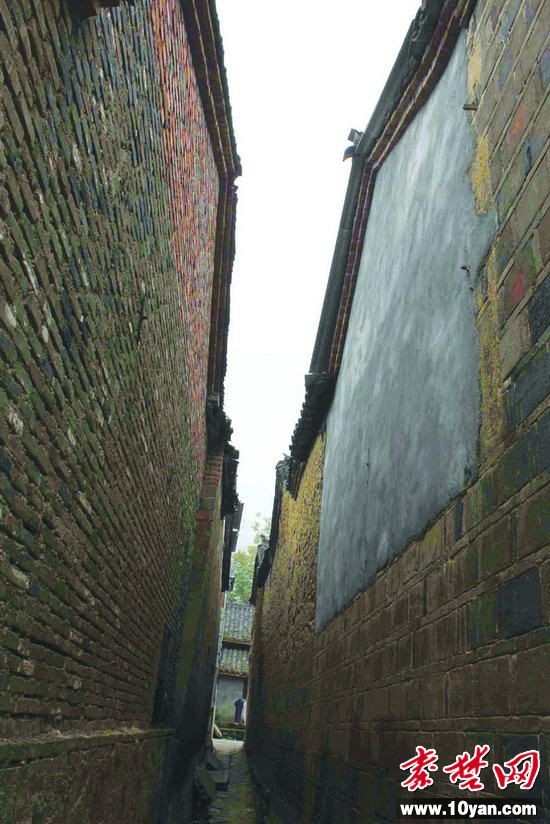

古鎮上下棋的老人 秦楚網訊(十堰晚報)記者 章新俊 實習生 丁羅蘭 古鎮歷史可追溯到三千年前 雖然無數次途經張灣區黃龍鎮,但從未真正走進這個古鎮。11月21日,在濃霧中,記者探訪黃龍。一早,乘車從城區出發,向西北方向行駛約一個小時的路程,記者就到了黃龍街。再徒步10多分鐘,便可看到黃龍老街,街上的古宅規模不小。 說到黃龍,當地人都會說黃龍灘。而關於黃龍灘,在當地還有一個流傳已久的故事。相傳有一年夏季,接二連三的暴雨導致堵河水猛漲,把黃龍淹得所剩無幾。從堵河上游下來一條白龍和一條黃龍,兩條龍游經此地後雨停水退,白龍先游走了,黃龍卻被擱淺於此。水退後,黃龍擱淺處出現了一片沙洲,河水在此劃了一個弧形。後來,此地被人們稱為“黃龍灘”。當然,這也僅僅是傳說,無從考證。“關於黃龍,資料記載的有三千年左右的歷史,我國著名史學家任乃強編寫的《華陽國志校補圖注》中對黃龍有少量記載。”張灣區史志辦主任嚴巨東告訴記者。在《華陽國志校補圖注》一書中記者看到,古微國在遷徙過程中,曾經在黃龍一帶有過一段時間的停留。 而記者查閱有關微國歷史資料得知,微國夏朝時期最早建立於山東西南部,後被殷商上甲微打敗,向西逃到了山西潞城,但是冤家畢竟是冤家,商與微最後還是戰爭不斷,後來商王廪辛(商代第26位國王,公元前1191年即位)對微國的打擊最為沉重,在戰爭中,俘獲了微國的重要首領,並用以祭神。戰敗的微人不得不再次西遷。 後來,微國在竹山立國,周穆王(公元前976—公元前923年在位)時期,微國徹底遷出鄂西北,其間確實可能在黃龍停留。 多次搬遷繁華盛景稍遜漢口 余策鼎是土生土長的黃龍人,曾在北京、武漢等地的寺廟出家,對於黃龍歷史也深有了解。他介紹,余姓在黃龍鎮屬大姓,指著不遠處的余家老宅,“余氏家族在黃龍有250多年奮斗史。我是余家的第七房後代,我們家譜尚存,在陝西周至縣。”提到這些,他按捺不住心中的喜悅。 據了解,清朝乾隆年間,長江流域一帶恰逢盛世,經濟發達,人口猛增。當時余氏家居武昌縣宮台山(現歸大冶縣),後來遷至黃龍,余姓慢慢地就成了當地大姓。而黃龍街64號余氏老宅的規模之大,足以看出余氏家族人丁是多麼興旺,家族又是多麼輝煌。 黃龍歷史上曾經過多次搬遷,才到了現在的位置。嚴巨東告訴記者,有關黃龍古鎮的史料,明朝以後的記載才稍微多一些,之前鮮有記載。記者從他提供的資料了解到,清乾隆三十年(1770年),清政府在黃龍設立了巡檢司,維持地方社會治安,並在相當長的一段時間裡是鄖縣唯一的巡檢司署所在地;清鹹豐元年(1851年),黃龍在現大峽棗園、肖家灣一帶建鎮;鹹豐三年(1853年),堵河發洪水,街道被沖毀,黃龍被迫遷至老店(今黃龍東灣);同治年間(1867年)老店又被洪水淹沒,自1867年後第三次修建街道於現址。 自清朝至上世紀五六十年代的兩三百年間,黃龍鎮內商賈雲集,商鋪林立,街市繁華程度稍遜漢口。黃龍也因此被稱為“小漢口”,是鄂西北重要的商業、文化、航運中心。 四大會館承載半部黃龍歷史 經過明清兩朝建設,黃龍四大會館規模龐大,氣勢甚為磅礴。在黃龍鎮宣傳委員李靜賢帶領下,記者決定拜訪四大會館。 穿過一條巷子,記者首先看到黃州會館,該會館整體建築保存完好,建築結構仍為原狀。會館房脊飛檐非常獨特,而高高翹起的飛檐兩端雕刻圖案,遠遠望去非常精美。在牆上,記者看到青磚上“黃州”字樣清晰可見。記者隨後進入會館才知道,該會館現在被用作粉條加工廠。該會館有兩層,為木質結構,房屋梁架為穿斗式構架,平面為四合院式建築,帶有天井和廂房,整個建築面積約340平方米。而在幾根大梁上,記者看到掛滿蛛絲,仿佛在向到訪者歎息時光的殘酷。 和黃州會館一牆之隔的便是武昌會館,武昌會館牆壁上的青磚上則印有“鄂君邑”二字。不過由於武昌會館大門緊鎖,記者未能進入館內參觀。 隨後,記者決定前往江西會館、山陝會館探訪。71歲的王奶奶一邊帶領記者參觀,一邊連聲感歎可惜:“這兩個會館房屋主體都塌了,已經成了危房,可惜了。”不過在她的帶領下,記者找到了業已破敗的江西會館和山陝會館。記者看到,會館的地上堆滿殘磚斷瓦以及腐蝕掉落的木頭,房頂椽木屋瓦所剩無幾,屋子坍塌,已不成樣子。“不過四大會館,就能頂上半部黃龍歷史。”采訪中,更有年長者如此感慨。 而在黃龍街29號一處樓下,記者遠遠就看見了一只威風凜凜的石獅子。據說早年挖出來一對,雄獅子因被挖壞了後來就埋了。走近一看,記者發現這是只雌獅子。雌獅除眼珠破損外,其它部分幾乎是完好無損。它威猛而不失慈愛,一只小獅子則在其懷中與它對視,似撒嬌狀態。 |

石獅子

古鎮一角

位置重要兵家歷來必爭古鎮

“我跳馬。”“我將你軍。”在前街中間位置,記者很遠就聽見幾位老者的聲音。他們正在街邊興致勃勃地下象棋。

走近才得知,年長者姓余,今年83歲,余老早年在黃龍鎮中心小學當老師。說起這個曾經名揚鄂西北的古鎮,他的內心充滿了無比的自豪。在他的記憶中,黃龍曾經是何等繁華,作為重要的水運港口,黃龍上至竹山、竹溪、房縣,下可達丹江、武漢,河面上曾經是百舸爭流的場景。街上每天游人如織,茶葉、食鹽、布匹等生活必需品應有盡有。從正月一直到三月,會館的戲樓天天都有各種大戲上演,出一趟街得半天時間。“黃龍古鎮原來有四條街,前街、上街、下街和河街。” 他說,不過,古鎮如今只剩下三條街,僅幾百米長了。

記憶中的故事恍如舊夢,從余老的描述中,記者似乎感受到一個霸氣的黃龍。當然,一個小小的鎮,客商們為方便商業往來,按不同籍貫在此設立會館就有四個;而為了傳教,竟建有天主教堂……想想這些,也應該猜到當年黃龍繁華程度一定令人咂舌。提起古建築,66歲的耿大爺更是唏噓不已,“可惜了,以前的規模非常大喲!”

歷史上的黃龍不僅繁華,且位置重要,因此它更成了兵家歷來必爭之地。其中,三國時期,劉封從漢中經水路到庸(竹山),黃龍即是必爭之地;明崇祯六年至崇祯八年(1633年至1635年),李自成等率領的起義軍,曾三次在黃龍與明軍作戰;清鹹豐六年(1856年)10月,襄陽農民起義軍首領高二龍等進軍黃龍,第二年在黃龍戰敗;同治三年(1864年),太平軍在黃龍等地擊退鄉勇阻擊後潛入大山休整;抗日戰爭時期,國民黨第五戰區在黃龍設立防空哨所和槍械修理所;解放戰爭時期,1948年4月10日,解放軍鄖縣江南支隊和江北支隊在黃龍整合為鄖均獨立團;1948年5月17日,鄖陽軍分區奉命移駐黃龍;1948年12月6日,解放軍在黃龍夾擊國民黨十七師十二團,殲敵千余人,黃龍正式解放。

旅游興鎮企盼恢復往日輝煌

漢江最大的支流——堵河正對著黃龍古鎮,宛若綠帶橫亘境內。而為了讓黃龍古鎮恢復往日的輝煌,黃龍鎮黨委和政府也是用盡心思。

2008年初,鎮政府著手開展黃龍及周邊旅游資源的普查工作,先後完成古鎮會館、民居資料的整理匯總。

2009年,又委托旅游規劃設計公司編制了《黃龍鎮旅游發展總體規劃及重點項目控制性規劃》,確立了“黃龍古鎮、休閒樂園”的旅游形象定位。

但時至今日,古鎮的保護和開發工作顯得還是有些滯後,當然這有歷史遺留問題,也有現實原因。記者探訪時,一邊是小學播放著當下很火爆的《江南 Style》歌曲,一邊是安靜地矗立在堵河之畔有些破敗的古鎮,這也更顯示出黃龍亟待恢復往日輝煌。如今,閒暇之時,古街上偶爾有三三兩兩慕名而來的游人路過。

站在前街盡頭,記者便可看到堵河。而見記者探訪黃龍,一位老者略帶遺憾地告訴記者:“當年算是通江達海喲,隨著水上運輸的沒落,碼頭的繁華如今是一去不復返了。”極目遠眺,透過冬日的迷霧,記者仿佛能看到一條黃龍正向我們游來。可以預測,如果能獲得一定注資,古鎮繁華的盛景便指日可待

- 上一頁:它們是重慶十大最美古鎮

- 下一頁:同裡古鎮同裡人