甪直古鎮:風情萬種水鄉女 小橋流水自多情

日期:2016/12/16 16:15:34 編輯:古代建築

水鄉甪直

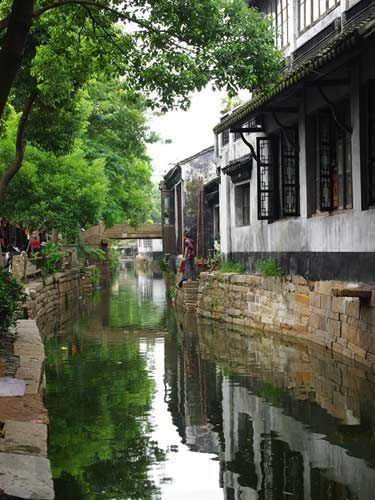

難識的地名,難忘的水鄉,這就是甪直(與“鹿直”同音)。甪直是江南六個著名古鎮之一,位於蘇州城東南25公裡,因唐代詩人陸龜蒙號甫裡先生隱居於此故名。鎮內河網交錯,碧水環繞,橋橋相望,景色美好。

作為蘇滬之間的水鄉古鎮,甪直穿越了2500多年的歷史風雨,歷經了蒼桑的歲月,至今依舊保留了古韻遺風。在這裡,可以盡情的放松心情,讓思緒隨小橋流水而來,飄過小巷古宅,漸漸遠去……

搖著船的水鄉女

甪直水鄉女:最亮麗的風景線

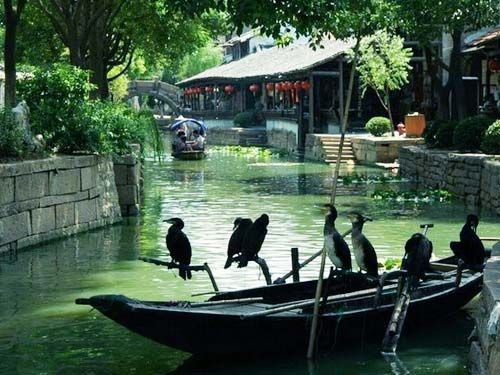

小橋流水、槳聲矣欠乃、白牆黛瓦,是江南六大古鎮再尋常不過的景致。所以,到甪直,最吸引人的不是這些,而是撐船的船娘。她站在船頭,搖著槳從橋下袅袅而過,這種梳髻髻頭,扎包頭巾,穿拼接衫、拼裆褲,束裾裙的服飾如此有特色,以至於被蘇州城裡人稱為“蘇州的少數民族”。

保聖寺廣場上有身穿水鄉服飾的婦女表演民間舞蹈——打蓮湘,它由一人手拍竹板為唱,多人手搖蓮湘和之。這是甪直水鄉女的傳統娛樂項目,也成了當地的一道文化景觀,讓人迷戀。

輕柔歡快的舞蹈,再加上委婉柔和的吳侬歌聲非常吸引人,而打蓮湘也因為她們身著傳統水鄉服飾而更出彩。水鄉女身著的水鄉服飾,只有在古鎮才能看到。感興趣者,推薦去古鎮的沈宅,沈宅的一部分被辟為“吳東水鄉婦女服飾展”,這裡能欣賞到更多各色各樣的秀美服飾。

水鄉風情

甪直鎮上河水清清,環境幽雅,名勝古跡星羅棋布,歷史景觀,鴨沼清風、分署清泉、吳淞雪甪直浪、海芷鐘聲、浮圖夕照、漁蓮燈阜、西匯曉市等被先人們概括的“甫裡八景”雖然歷經歷史的磨難,大部分已經被拆除,但仍能找出它們當年的恢宏的風采。

甪直鎮是一座以羅漢塑像和商業古街為主的江南水鄉,鎮內河道縱橫,素有"五湖之廳"(澄湖,萬千湖,金雞湖,獨墅湖,陽澄湖)和“六澤之沖”(吳淞江,清水江,南塘江,界浦江,東塘江,大直江)之稱。鎮上有許多遺跡和古跡,如白蓮花寺,孫妃墓,吳王宮,保聖寺等。其中建於公元503年的保聖寺現存九尊唐塑羅漢,是國內罕見的珍寶。 “水巷小橋多,人家盡枕河”,1平方公裡的古鎮區原有宋元明清各色石橋72座半,人稱"五步一橋",現存41座。其中最古的橋和豐橋建於宋代,工藝精細,至今完好。

古鎮小橋

古鎮小橋多

“甪直呀古鎮,真呀真正美,小橋流水真正好,哎呀乘一只小船河裡搖,哎呀甪直小橋知多少……” 甜糯的吳侬軟語唱出了甪直的美和秀,還有甪直的另一特色:橋多。

甪直歷來享有江南"橋都"的美稱,一平方公裡的古鎮區原有宋、元、明、清時代的石拱橋72座半,現存41座,造型各異、各具特色,古色古香。有多孔的大石橋、獨孔的小石橋、寬敞的拱形橋、狹窄的平頂橋,也有裝飾性很強的雙橋、左右相鄰的姊妹橋和方便鎮民的平橋,其中兩橋相連成直角的雙橋有5處。很多有識之士都感慨的說,看了甪直,實際就等於參觀了一個古代橋梁的博物館,其橋梁的密度,遠超過意大利的水城——威尼斯。

如今古橋雖只保存41座,卻座座不同:和豐橋刻著典雅精美的宋代浮雕,三元橋寫著 “東溯眠牛浮綠水,西領斗鴨挹清風” 的優美橋聯,東美橋在水面之下伏著半個橋拱,碧水蕩漾下晃著水下橋和水上橋的影子。“雙橋疊影”的妙處,不親臨親歷是難以體驗到的

悠悠小舟

細看船攬石

“到過甪直看過橋,不看船纜也白跑。” 這就是鑲嵌於水巷駁岸上的一個個精致纜船石——用做系船之用。這是許多游人常忽視的細節,甪直人卻有本事將它雕刻得精巧、生動多姿。悠悠小船

甪直的船攬石最多時近千個,現在僅剩50個左右,就這些幸存的船攬石中,雕刻手法有陰陽、浮雕、立體,造型豐富多彩,大多為民間吉祥圖案,有如意、壽桃、蝙蝠、定勝等;也有采用民間傳說的,如獅子繡球、劉海戰金蟾;另有簡明實用的圖案如貓眼、象鼻、立鶴、奔鹿、靈芝等等,表現出民間藝術的質樸美,出提高了石駁岸的觀賞價值。構圖洗練生動,造型栩栩如生,讓沿河而行的船與人,偶一探頭,就感受到一份細致美好的心思。

保聖寺

古寺賞羅漢

“南朝四百八十寺”之一的保聖寺,是甪直的“鎮鎮之寶”。裡面是滿壁山林祥雲,羅漢或坐或倚,散布其上,神態靈動,雖泥塑而不板滯,重格局而有畫意。來這裡的游客寥寥,在這古寺的靜谧氛圍裡細細欣賞顯得尤有意境。早年郭沫若先生看後講“保聖寺的羅漢塑像,筋骨見胸,脈絡在手,盡管受著宗教題材的束縛,而現實感卻以無限的迫力向人逼來,使人不能不感到一種崇高的美”。

庭院之北,就是在大雄寶殿原址上建立起來的古物館,內有世界聞名的“塑壁羅漢”。

萬盛米行

萬盛米行憶名人

保聖寺附近,有現代文學家、教育家葉聖陶先生的紀念館和他那樸實無華的墳墓。紀念館內,簡樸清淡的風格與教育者的身份非常契合。葉聖陶先生《多收了三五斗》一文中米店的原型便是甪直的一家老字號米店,當時,耳邊仿佛又聽到“碼頭前人聲鼎沸,舊氈帽朋友無奈的歎氣,賬房先生撥算盤的叭叭聲”……

千年銀杏樹

賞千年銀杏樹

古銀杏又是甪直古老的象征之一。這不僅是甪直這個歷史文化名鎮古老的標志,而且為甪直的景色添彩增輝。目前鎮上有銀杏樹7棵,其中在保聖寺四周有4棵,最大的一棵據今已1300年樹齡,高度50米,樹身三位男子也圍不住,她雖歷經千年風霜,但仍能挺拔、健壯。著名教學家、文學家葉聖陶先生在甪直執教期間寫的《高高的銀杏樹》一文中,對甪直古銀杏的評價是“形象高大,意志堅強,氣魄宏偉”,因此葉老先生在臨終時關照其親屬要將他的全部骨灰安放在四棵銀杏樹(甪直保聖寺)的地方,所以現葉老先生的墓就安在甪直,當地政府還專門建了葉聖陶紀念館,以供人們瞻仰游覽。

甪直民居

品味民居

甪直的小巷大多是粉牆黛瓦,木門木窗。當中有石庫門高牆的,就是從前的大戶人家了。這些人家的居室常在三進以上,廳軒堂樓齊備,有的還有走馬樓和花園。室內或作雕飾,或陳書畫,盡顯主人家的文化品味,也是江南水鄉民居的另一種類型。而小巷的普通老百姓平房雖然簡樸,卻不單調,有平房也有樓房,遠望高低起伏,錯落有致。 漫游古街巷

當人們目睹該鎮的古街、古房和深巷時,有領略了甪直古鎮的另一種風味。鎮上現有主街道9條,街面都以卵石及花崗石鋪成,街坊臨河而築,前街後河,人在橋甪直上走,船在水中行。街道兩旁店鋪林立,商業興旺,游客絡繹不絕。不論臨街的住宅,還是臨河的民房均為黛瓦粉牆、木門木窗、青磚翹脊,大多為明清時代的房子,牆壁上還帶有花紋。古鎮區有58條巷子,最深的巷子長達150米,裡弄內的房屋有3進、5進、6進,最深的為7進。

甪直的水巷很有特色,一種是前街後河,人家枕河而居,臨河有門有踏級。一種是兩巷夾一河,河兩邊都有駁岸,井有河埠供人上下船或日常取水之用。駁岸則設有石調凳,供人憩息。

古鎮名字的來歷

當人們來到甪直,很多人都會提出這樣一個問題,那就是這個“甪”究竟是怎麼來的,這裡為什麼叫甪直?據《甫裡志》載:甪直原名為甫裡,因鎮西有“甫裡塘”而得名。後因鎮東有直港,通向六處,水流形有酷如“甪”字,故改名為“甪直”。又傳古代獨角神獸“甪端”巡察神州大地路徑甪直,見這裡是一塊風水寶地,因此就長期落在甪直,故而甪直有史以來,沒有戰荒,沒有旱澇災害,人們年年豐衣足食。

漫步古鎮,領略小鎮風光,觀賞古橋駁岸,看看漁船人家,真是別有風韻,情趣無窮。

- 上一頁:平樂古鎮 千年古道上的時尚來風

- 下一頁:川內蜜月旅行首選5大古鎮