浙江廿八都古鎮:海上絲路的方言王國

日期:2016/12/15 16:39:14 編輯:古代建築廿八都至少有著146個姓氏,人們講話南腔北調,是名副其實的“方言王國”,也是迄今國內發現的唯一有百家以上姓氏的移民古鎮。

歷算元、明、清三代,但凡王朝更替,新朝代軍隊的主力都必須經過仙霞古道與廿八都南下,才能奪占閩地全省。

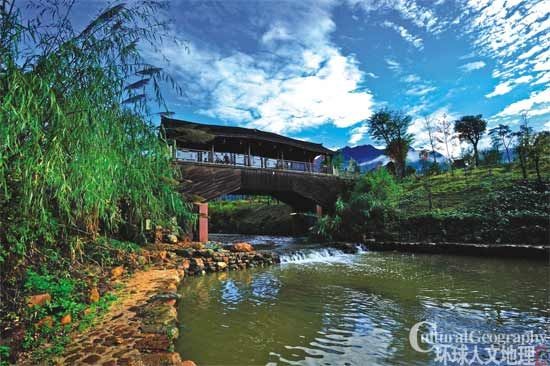

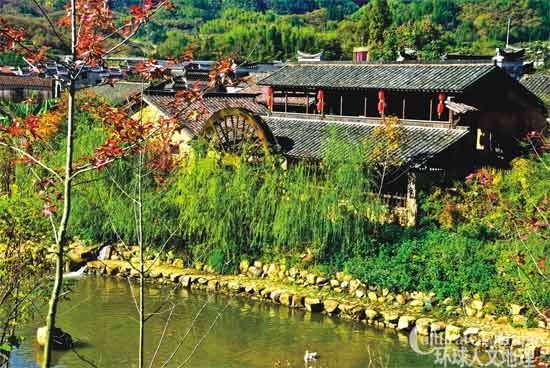

水安橋

這裡不僅有浙式、徽式、贛式、閩式的建築,甚至還有帶著明顯西洋風格的建築……各種風格、式樣的建築如此集中地在一個地方出現,世間罕見。

在錢塘江水系和閩江水系之間,有一條重要的山脈叫作仙霞嶺。它不僅是錢塘江水系和閩江水系的分水嶺,更是古時溝通浙閩兩個富庶經濟區的唯一古道,在很長一段時間裡,浙閩兩省的經濟就和這條山脈息息相關。

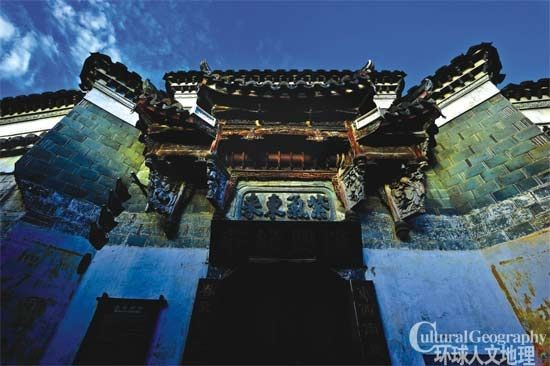

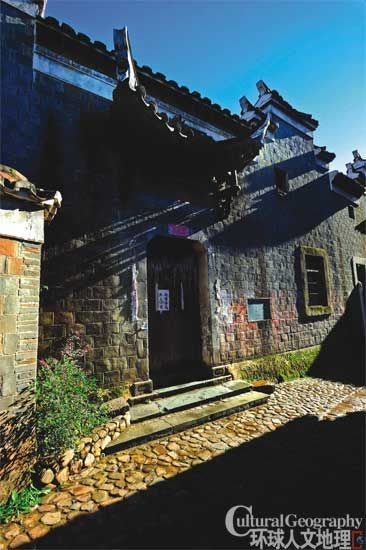

古建築

而“廿八都”,就是仙霞嶺古道上的咽喉要塞。正因為此,幾千年來,發生在廿八都周圍的戰役不計其數,歷朝歷代的統治者都將此地作為屯兵備戰的行營,駐扎著重兵防守。

“海上絲綢之路”興起以後,廿八都順理成章地成為浙閩之間重要的商業中轉站,也是浙、閩、贛三省邊境最繁華的商埠。大量移民的遷入,給這個山中小鎮帶來了深厚的移民文化,學者研究後的資料表明:在這個彈丸之地,居然通用9種方言,雲集著140多個不同姓氏的家族,而且擁有浙式、徽式、贛式、閩式等不同風格的建築。

漢代開始的古戰場

戰火紛飛,少有安寧

初聽“廿八都”這個名字,人們往往會被它奇怪的名字疑惑:既然是廿八,那是不是還有廿七、廿六等數字呢?的確,廿八都最初不叫此名,而是叫“道成”。北宋熙寧四年(公元1071年),朝廷將此地劃分為44個“都”(相當於“村”的行政級別),道成被劃分為廿八都,名字由此而來。

廿八都最早的戰爭記載是漢代。建元三年(公元前138年),漢武帝發兵攻打閩越,通過此地入閩,膽小的閩越王畏懼大漢軍隊,罷兵而逃,漢軍不費吹灰之力就拿下了這個戰略要地。後來,漢軍將領把地圖繪制出來,漢武帝看後大驚,認為這一帶不僅地勢險要、易守難攻,而且居民普遍野蠻、不服王化。最後,漢武帝決定:把當地人全押往外地,使這裡成為“人跡所絕,車道不通”之地。

曾經的繁華之地

因為這個決定,廿八都在隨後的歷史裡沉靜了幾百年,直到那位在山東起兵的私鹽販子——黃巢的到來。

歷史是這樣描述的:黃巢的軍隊受到唐軍圍剿,為了避開唐軍主力,決定開辟塵封數百年的仙霞嶺古道,通過古道轉移到福建。最後,由於唐軍的大意,黃巢軍隊奇襲廿八都,安然地“刊山開道七百裡”,從容撤退到福建,休養生息後卷土重來,一舉攻破大唐帝國的心髒長安……

或許是受到黃巢軍隊輝煌戰績的警示,這之後,廿八都成了兵家必爭之地。著名地理史籍《大清一統志》記載:“自仙霞嶺辟,諸將削平江、閩群賊,往往戰於仙霞南北。元、明之交,處、建、衢三州,尺寸之間皆戰場也”——也就是說,廿八都周圍從黃巢開辟道路後,一直都是戰火紛飛之地,從未有過安寧。

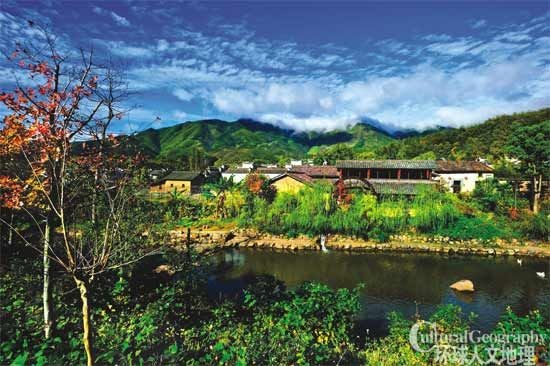

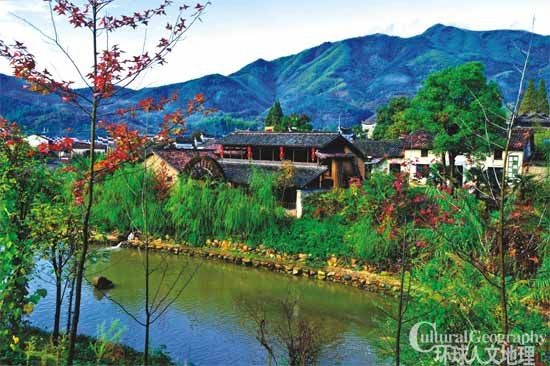

美麗的村子

歷算元、明、清三代,但凡王朝更替,新朝代軍隊的主力都必須經過仙霞古道與廿八都南下,才能奪占閩地全省。比如公元1644年,明福王朱由崧率南明王朝與滿清分庭抗禮,駐守廿八都的正是名將鄭芝龍和鄭成功父子,他們死守關隘,力抗多爾衮大軍,清軍攻勢屢屢受挫。不料,鄭芝龍與鄭成功父子最終反目,分道揚镳 ——鄭芝龍投降清廷,鄭成功撤往福建。清軍這才順利占領天險,繼而拿下福建……

時至今日,廿八都乃至附近的關隘群,一直是歷史學家、地理學家和建築學家的共同研究對象。廿八都東面有安民關、南面有楓嶺關、西面有六石關、北面有仙霞關,其中仙霞關還與劍門關、函谷關、雁門關並稱為“中國四大古關口”——如此龐大的戰略防御體系,在整個中國歷史上都是罕見的。

海上絲路中轉站

三省邊境最繁華的商埠

雖然在很長時間內,廿八都是作為軍事戰略要地存在的,但實際上,廿八都還擁有另一個不可忽略的身份:“海上絲綢之路”的商業中轉站。

唐朝中期以後,隨著吐蕃王朝的崛起與搶劫燒殺,“陸上絲綢之路”開始衰落,商旅們另辟蹊徑——“海上絲綢之路”開始興盛,福建各地也迅速成為海上遠洋貿易的貨物集散地。

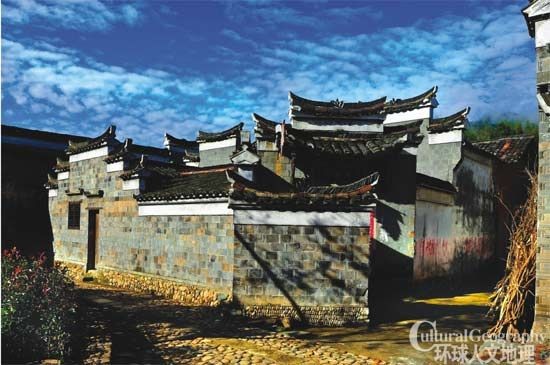

古色古香的村子

作為閩、浙、贛之間的要道,廿八都不可避免地充當起商道的作用。尤其在明清,江浙一帶實行嚴厲的海禁,海上貿易受損嚴重,福建港成為了唯一的開埠港——廿八都與仙霞嶺的重要性再次體現。據史料記載:當時,來自中原和江浙一帶的布匹、瓷器、絲綢、茶葉等大量貨物,必須由挑夫們用扁擔挑著,通過仙霞古道到達廿八都,然後再挑往閩、贛;而福建的土產,以及通過海運到達的琉璃、香料、象牙、犀角等舶來品,也要通過廿八都轉運到內地和中原。在康熙年間,琉球使者五次遣使,都是先通過廿八都,然後再北上向清廷進貢。

無論是從浙入閩、還是從閩入浙,在仙霞古道翻嶺過關到達廿八都,時間都正好為一天,適合奔波的商隊和挑夫們歇腳休息。作為必經的交通樞紐,廿八都迅速發展成為三省邊境最繁華的商埠。《龍溪石虹橋碑記》中說,鼎盛時期的廿八都,“閩浙通途,攘往熙來,絡繹不絕”,在小鎮南邊的水安橋上,終日行走著來往的商隊和挑夫,鎮子中的浔裡老街,布滿了商行店鋪、飯館客棧。

廿八都古鎮

正所謂“成也蕭何敗也蕭何”,古道的繁榮讓廿八都繁榮,古道的衰落也同樣讓廿八都蒙塵。進入現代社會後,交通運輸的發達讓仙霞古道失去了原本的重要作用,逐漸被人遺忘,廿八都也逐漸淡出了人們的視野,不僅是古道破落,甚至文物也被連累——拓寬修建205國道時,曾經雲集世界商旅的水安橋正好擋了道,施工隊居然對水安橋動了“截肢手術”,把橋亭東側削去兩間,原本漂亮精致的廊橋從此失去了小半截,讓人不勝惋惜……

方言王國

140多個姓氏的聚集地

盡管戰火和繁華都已經遠去,但歷史的遺存卻保留了下來……

行走在廿八都的幽宅深巷,最讓人驚訝的是鎮上人說話的口音。山南海北各種地域的口音都有,比較明顯的至少有9種,包括“江山腔”、“浦城腔”、“廣豐腔”、“灰山腔”、“嶺頭腔”、“溪下腔”、“河源腔”、“下浦腔”、“洋田腔”等。

那麼,是什麼原因造成廿八都擁有如此眾多的口音呢?

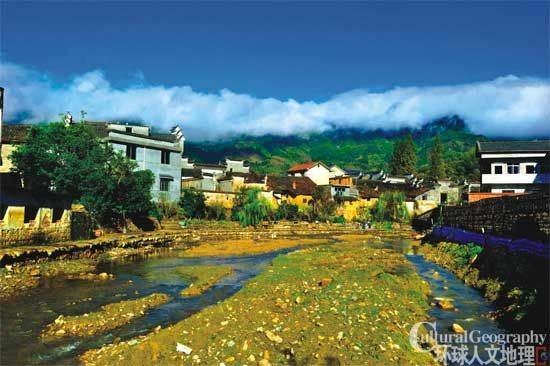

溪流穿過村子

答案和千年來那些南來北往的人有關。首先是歷朝歷代,從全國各地征調來駐扎的士兵。戰爭結束後,許多人干脆留了下來。其次,歷史上的廿八都商業繁榮,太多外地人前來討生活……慢慢地,廿八都就發展成了典型的移民小鎮。

也就是說,大量外地移民的到來,把不同地域的方言帶到了廿八都,整座小鎮一時間南腔北調,什麼方言都有,成為名副其實的“方言王國”。根據語言學家的研究,廿八都保留至今的方言主要來自浙南、贛西、閩北、閩南、徽州等地,而其他小區域的方言盡管也比較多,但只有幾戶人家在使用。

最為奇特的是,小鎮上還滋生出一種“小鎮方言”——廿八都官話,這種方言被當地人稱為“正字”,通行於整個廿八都地區。它誕生於滿清時期,當時清廷設立 “浙閩楓嶺營”駐扎廿八都,由於駐扎士兵和當地居民交流困難,軍方就強行推出了這種“四不像”的方言,最終形成了這一罕見的狀況……

遷移到廿八都的人群增多之後,還造成了另一個現象:鎮上的姓氏越來越多。據不完全統計,廿八都全鎮13個村,共有1萬多人口,卻至少有著146個姓氏。僅僅是在鎮上的3600多人口中,就有141個姓氏,是個名副其實的“百姓”鎮,也是迄今國內發現的唯一有百家以上姓氏的移民古鎮。

古宅

在這些姓氏裡,人口數量最大的四姓是陳、戴、王、李,不過,他們的人口也只有500多人,僅占全鎮人口的6.1%~7.5%,至於其他姓氏,所占人口的比例就更低。在這麼多姓氏中,大約有47個姓氏有非常明顯的遷移記錄,其中的姜、楊、曹、祝四大家族,都保存有自己的族譜,非常明確地記錄著祖上來自何處。

廿八都鎮上的居民來自四面八方,自然也就帶來了南北各地的建築文化。沿著穿鎮而過的楓溪,能看到一座座或豪華、或簡樸的古宅沿著溪流兩岸分布,在這裡,不僅有浙式、徽式、贛式、閩式的建築,甚至還有帶著明顯西洋風格的建築……各種風格、式樣的建築如此集中地在一個地方出現,同樣世間罕見。

對於祖先留存下來的各種遺產,廿八都人非常看重。鎮上的楊慶山老人告訴筆者,早年曾有不少文物販子和所謂“收藏家”來到這裡,想要收購窗棂、門樓,或者一些木雕,但得到的都是廿八都人不鹹不淡的一句話:“祖宗留下來的東西,能賣嗎?”最後,那些心懷叵測的家伙只能灰溜溜地走掉……