上清古鎮 幽靜中孕育道教文化

日期:2016/12/15 22:30:19 編輯:古代建築

上清古鎮已經有上千年的歷史。該鎮屬龍虎山風景區,距鷹潭市區25公裡。

古鎮上名勝古跡很多。長約2公裡的上清古街上有長慶坊、留候家廟、天師府、留候第、天源德藥棧、天主教堂等景點。沿河栉比鱗次的吊腳樓和船埠頭更讓小鎮顯現出江南水鄉的風格。河畔浣紗村婦、搗衣少女、戲水孩童,以及漁舟片片、白鴨浮水形成了一條韻味十足的古鎮風景線。鎮東面有上清宮、東岳宮,東北面有南宋(1127-1279年)四大書院之一的象山書院,泸溪河對岸有明朝(1368-1644年)宰相夏言的故裡——桂洲村。

在距古鎮4公裡的地方,還有天門山生態游覽區。那裡有原始森林、瀑布群以及一些古民居。

天師府占地5萬平方米,有500多間房捨。樓台殿閣金碧輝煌,曲徑回廊不計其數,府內古木參天,是歷代張天師的起居之所。天師府原建於龍虎山下,後遷於上清。

張道陵是中國道教創始人,後人尊他為張天師,而張天師的名號也被歷代帝王特許世襲。現在的張天師已經是張道陵的第63代孫了。

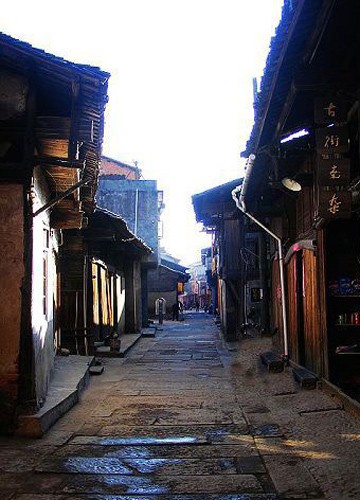

自張天師來此地後,其後人已歷經63代一千九百余年,是全國重點對外開放的道觀之一,上清鎮也因中國道教發源地而聞名天下,明初,上清鎮即形成這於今日的規模,至明代後期,上清古鎮已相當繁榮,《徐霞客游記》稱上清街“甚長”。拜訪了這座古鎮,發現除了修復一新的天師府,依稀可見幾座古建築和舊碼頭,似乎在述說著曾經的繁榮,大部分清代木質建築已經破舊不堪,但卻別有一番風味

漫步龍虎山上清古鎮

如果沒有上清鎮,沒有上清這塊土地孕育出來的道教文化,龍虎山要成為中國道教第一山、中國道教的發祥地恐怕是不可能的。

上清古鎮首先讓人稱奇的是古街的路面。幾乎所有的路面都是用泸溪河裡的鵝卵石鋪成的,其形如鵝卵,光滑溜圓,扁長不一,密密地排列有序,泛著光,自然和諧,有的還排成太極或八卦狀,精巧至極。這些小石頭經過成千上萬年泸溪河水的沖洗、撞擊,稜角盡損,再加上近千年路人的腳底打磨,已是光亮可鑒,行於其上一種極其舒適的感覺從腳底滲到發根,一種古老的足音由遠而近,仿佛觸摸古老的中華民族的歷史。據專家考證上清建鎮於南北朝時期,鎮內道路歷盡滄桑。

古鎮中的古老的道教建築隨處可見,臨河的吊腳樓更是魅力無窮。在這條長達1.5公裡的千年古街,留侯家廟、天師府、天源德藥棧、古老的吊腳樓等國家、省級保護建築有幾百處,重檐、丹楹、彤壁、朱扉等典型的道教建築風格使這條古街特色鮮明,走進千年古鎮就像來到了道教博物館。

在這條街上值得一提的是具有道教祖庭之稱的天師府,始建於北宋崇寧四年(1105年),雖歷經兵燹,但至今仍保留其歷史風貌。天師府是歷代張天師居住的地方,整個建築均按照八卦形狀設計,分頭門、儀門、私第和後院,歷史上有“南國無雙地,西江第一家”之譽。天師府選址別具一格,據說當年張天師選址於此頗費心機,其門臨泸溪河,背依西華山,左右青山環抱。正是我國古代“前有照、後有靠、青龍白虎兩邊抱”的寶地。府內豫樟成林,古木參天,仙樂缥缈,綠樹紅牆交相映輝,是道家清修之地。

這條古街雖未經過專家設計,一切都自自然然,無形中有一種自然之美,然而就是在這種自然當中,整條街又孕育著獨特的地方民俗風情。沿這條街逆泸溪河水而上,街左邊的房子皆成階梯狀,每一家房子總比前一家的房子往前凸出1米左右,據說這是當地人預示家事興旺的象征。右邊的吊腳樓空蕩蕩地幾個木柱子立於水中。漫步這條街區,你不必閃躲汽車的橫沖直撞,盡可悠閒自在地觀看市井風情。漁民織網,孩童戲耍,怡然自得。三十六行不論你要找其中的哪一行,轉個彎、抹個角就到了,理發的、修鎖的、修傘的盡在其中,街上的小吃是出了名的好味道,有白皙皙的上清米粉,水嫩水嫩的上清豆腐,朱紅朱紅的天師板栗等,都讓人垂涎欲滴,往吊腳樓一坐,店主定能給你弄出個八卦宴來,弄出一桌子的道教文化味兒來。

如今的上清古鎮,每天有成千上萬的游客前來游覽,陌生的、熟悉的都願意到街上走走,體會一下淳樸的民俗風情

- 上一頁:原生態大圩古鎮 守望不老傳奇

- 下一頁:木渎古鎮 西施緣起乾隆最愛