古鎮變身購物街 文化何處安放

日期:2016/12/15 21:49:44 編輯:古代建築 市民在磁器口游玩 記者 張永波 攝

市民在磁器口游玩 記者 張永波 攝

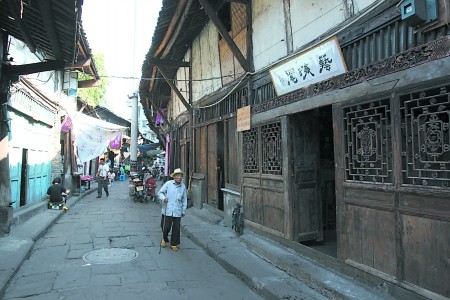

北碚偏巖古鎮 記者 劉嵩 攝

北碚偏巖古鎮 記者 劉嵩 攝

有統計數據顯示,在全國有保護價值的約2800個古城鎮中,至少有2000個歷史文化城鎮正遭受不同程度的破壞。作為全國古鎮資源最多的省市之一,重慶有超過16個古鎮跻身“中國歷史文化名鎮”行列。近日,商報記者調研我市多個歷史文化名鎮時發現,披上旅游景點外衣的古鎮,在利益的驅使下已鮮見文化蹤影。在科學開發古鎮旅游景點的前提下,如何保護古鎮文化,已成為業界的熱點話題之一。

鏡頭一

千年古鎮變身購物街

每到節假日,沙坪壩區的千年古鎮磁器口便人滿為患。今年國慶也不例外。據統計,“雙節”期間磁器口古鎮共接待游客超過百萬人次。

黃婆婆在鎮上生活了40多年,如今的片刻寧靜讓她不時歎息。她親眼見證古鎮漸漸變身購物街。鎮上的原住民相繼搬走,留下的大都是商販。一到節假日,古鎮就人滿為患,游客都奔著特產、美食而來,一些試圖親近古鎮文化的游客,被龐大的人流量所“束縛”。據統計,方圓5萬多平米的古鎮核心區域內,共有經營商戶390多家,整個古鎮的商家達450余家。說起隨處可見的商業店鋪,黃婆婆感到“心痛”,古鎮已經不是從前的古鎮了。

鏡頭二

百年古廟成棉絮作坊

相比熙攘的磁器口,北碚的偏巖古鎮則多少保持著“待開發”的原生態。國慶期間,這裡迎來了一年之中游客最多的時候,但這個既沒有交通優勢也缺乏包裝的古鎮,成了游客匆匆路過的驿站。在這裡看到最多的是老舊的房屋、寺廟、戲台,以及沿街打麻將的居民和吆喝生意的商販。在此生活了60多年的余玉泉老人告訴記者,古鎮只有武廟、禹王廟、書樓戲樓、黃葛樹四個主要景點,值得城裡人來體驗的只有鎮上寧靜、悠閒的生活方式。“這裡的黑水灘河常年清澈,游客可以看到村婦們在河裡淘米洗菜,以及小孩戲水的場景。”余玉泉說,他最喜歡做的事情是,傍晚時和老友坐在黃葛樹下吸旱煙、擺龍門陣。

據了解,古鎮裡的禹王廟建於道光十二年(1832年)。記者看到,廟前擺放著幾個香火攤,婦女們吆喝著讓游客買香火拜廟。建於乾隆初年的武廟比禹王廟早幾十年歷史,但由於被私人買下,現已不能上香。買主張雲福說,他已經買了10年,如今他在武廟裡做起加工棉絮的生意。

如果說偏巖古鎮不是資本的“寵兒”,渝北龍興古鎮就幸運得多。然而,被浙商相中並投資包裝後,這個有著豐富歷史沉澱的古鎮卻未能幸免於“難”。除了修建一條門窗格式統一的仿古街,外來資本還買斷經營權收費。由於住家戶與景區“混搭”,除了市井氣息,古鎮裡同樣充斥著陣陣麻將聲。

原因

資本產權制約文化保護

與歷史文化相沖的因素充斥著我市大小古鎮,實際上,由於古鎮開發商對其文化本身了解不夠,缺乏挖掘,文化保護遇到運營資本和產權不明晰等問題。

磁器口古鎮管委會產業處處長何陵芸稱,一直以來都很難在商業和文化之間找到平衡,最頭疼的是,古鎮房屋的產權大部分屬於私人、房管所或相關單位,並未集中在政府手中,管委會只負責收物業管理等費用。由於房屋產權大部分屬私人或單位,管委會的“管理”職權被架空。

而在偏巖古鎮,由於缺乏資金,盡管當地政府從2007年便開始著手古鎮文化保護,但一直未見起色。此外,要對古鎮進行維護也很難。古鎮上很多建築都成了危房,亟待修復,但由於缺乏資金支持,一直無法操作。金刀峽鎮相關負責人唐先生告訴商報記者,古建築的修繕和改造,動辄上百萬元,但錢從何而來仍是未知數。

產權不明晰、管理遇阻、外來資本湧入古鎮逐利、古鎮變麻將街、亂收費等現象層出不窮。龍興古鎮城建辦任主任無奈地說,針對這些現象進行過多次勸說,均未有多少效果。

措施

地方政府紛紛自救古鎮文化

針對日趨流失的古鎮文化,一些地方政府也正積極尋求自救。

偏巖古鎮的武廟、禹王廟和古戲台現已被列為文化保護遺產,由於武廟的產權幾年前被私人買走,當地政府正在商談恢復產權。如今修繕這三處遺產的事宜已提上日程。初步構想是將唐門彩扎工藝搬到鎮上來,類似於烏鎮的印花藍布印染手藝,可以讓游客親身體驗彩扎手藝,同時成品可以作為旅游產品出售,制作出來的龍頭獅頭等可以用於演出。舞龍舞獅演出又離不開鑼鼓,這樣,就把耍鑼鼓的手藝也帶進來了,形成一個整體。

磁器口古鎮也計劃篩選十個重點院落,打算通過重新改造、文化包裝等形式,為展示古鎮文化多開幾扇“窗”。另外,為契合我市創建老字號集聚區,古鎮正計劃引進“重慶老字號總匯”項目。

地理論見

保護古鎮文化需科學規劃

如何讓重慶的古鎮文化重放光芒?重慶師范大學旅游學院院長羅茲柏認為,我市雖然有豐富的古鎮資源,但多數古鎮規模有限,如何在有限的規模中充分挖掘文化,值得深思。他認為,專業的眼光和優秀的策劃,是對古鎮開發的整體引導,是打造好文化的基礎。如何巧妙抓住游客對懷舊的追尋和文化的回歸,同時還要兼顧休閒放松的氛圍,二者結合起來進行策劃很重要,缺一不可。

古鎮文化與商業需“兼容”

事實上,國內很多古鎮景點,都呈現出過度商業化的現象。中國社科院旅游研究中心主任張廣瑞接受商報記者采訪時說,現在的“文化商業化”給古鎮帶來很大壓力。一方面,游客來古鎮本身是為了尋找傳統文化、歷史底蘊,商業開發或多或少都會改變古鎮環境,過度商業化必然導致古鎮吸引力降低。另一方面,古鎮得以保留至今,一個重要原因是當地的經濟和交通欠發達,才能不被時代浪潮淹沒,如果現在不抓住契機開發,就難以推動當地經濟。因此,文化和商業需要找到一個平衡點。

在這方面,“烏鎮模式”值得借鑒。在烏鎮,商業區單獨劃分,與景點隔開,較好地避免了沿途叫賣的雜亂破壞游客的雅興。在江浙一帶,從商業區走出來的名小吃,如蘇州周莊的“萬三蹄”、西塘古鎮的芡實糕、杭州烏鎮的三白酒等,總會勾起游客的食欲,在閒庭信步逛完景區後,游客們反而會有商業消費需求。

張廣瑞分析稱,保護文化並不等於將古鎮打造成純粹的博物館,而要將文化通過各種方式原汁原味地體現出來。一些東部古鎮在文化和歷史資源的傳承上更顯一籌。例如在烏鎮,不僅可以看到江南百床館、江南民俗館、茅盾紀念堂等紀念性建築,還能泛“烏篷船”於湖上,以一種特殊的方式“走進”江南水鄉。再如蘇州同裡,以“小橋、流水、人家”的神韻被譽為“東方威尼斯”,古鎮核心退思園是蘇州古典園林的典型代表,同裡因此也成為江南水鄉古鎮中唯一的世界文化遺產所在地。

“能夠將原住民保留下來,也是古鎮民俗民情的一種體現。”張廣瑞稱,這就產生了一個問題,古鎮上的老百姓要靠什麼生活?因此,可以適當允許當地百姓搞一些商業經營。