一個爐火綿延千年的陶瓷古鎮

日期:2016/12/15 21:34:56 編輯:古代建築

文/霜木成林

陳爐是黃土高原與關中平原交界的一個鄉土小鎮,也是中國北方最著名的民窯——耀州窯的延續者。到了銅川,我們便沿著山路不斷往上爬坡,路兩邊不斷出現的,是連綿不斷一片又一片的麥田。麥穗已經成熟變黃,風吹過,陣陣起伏,似乎能讓人聞到濃重的麥香。當地人說,不出兩三天,這裡就要全部開割了,那收成的場景十分氣派。山路上轉來繞去,大約開了40多分鐘,我們就到了小鎮陳爐。

這裡不似發達地區的古鎮,人來人往,熙熙攘攘,顯得有點簡陋和安靜,就是一個小山村。到的時候是下午時光,僅看見寥寥幾個行人。聽說趕集的日子,這裡會有很多人四面八方趕來,變得十分熱鬧。

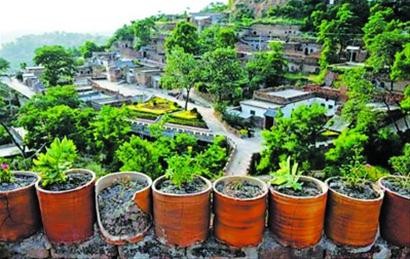

絕大多數家庭都住在窯洞裡,冬暖夏涼。站在幾百米長的陳爐街道上,你能將整個小鎮一眼打盡。依坡而築的窯洞,層層疊疊,一家人的院子,絕對就是另一家的洞頂;站在上面,下面窯洞人家的活動看得清清楚楚。窯洞錯落處,分布著不同大小和款式的煙囪和瓷窯,由此可以很明顯地分辨出此鎮的特色,據說陳爐也因為這種“陶爐陳列”的景觀而得名。

據陳爐窯神廟的梁間板記推斷,其燒造陶瓷的歷史甚至可以追溯到唐宋以前,興盛於金、元、明、清。陳爐的窯火從被點燃的那一刻開始,至今已綿延燃燒了1400余年,創造了在一個地方窯火相續不斷,燒制陶瓷的最長紀錄。

時至今日,陳爐的陶工們還用著代代相襲的最原始的工藝做著手中的“玩意兒”,可以稱得上是考察古陶瓷生產的活化石、活標本。陳爐為元、明、清時期陝西乃至西北地區最大的制瓷窯場和瓷業生產基地。產品曾暢銷陝、甘、青、寧及河南、山西等省區。在人們的印象中,西北地區只有耀州窯,而至今爐火不滅的只有陳爐鎮。

據資料介紹,其陶瓷藝術代代相傳,風格獨特,具有極高的藝術成就和價值,是我國古瓷藝苑中一朵絢麗的奇葩。陳爐鎮共有金、元、明、清陶瓷地30余處,燒瓷窯爐40余座,作坊遺址和各時代典范文化堆積面20多處,采集和出土文物標本1.5萬件(片)。許多到過眾多陶瓷產地的陶瓷專家、攝影家、古鎮專題小組研究員和文學藝術名流,到陳爐後都有一種找到了根的感覺。

古鎮人家世代制瓷,幾乎人人都是制瓷的民間藝術家,家家都是制瓷世家。直到現在,這裡仍然沿用著古老的制瓷工藝。隨便走進一戶人家,正在忙著拉坯的陶工很可能用的還是祖輩傳下來的手法和工藝,說不定還是他爺爺的陶車。唯一不同的是,如今手動的窯車已經改成電動的了。

陳爐鎮地處關中平原向陝北黃土高原的過渡地帶。從地質上講,屬沉積巖地帶,儲藏有大量的瓷土原料及釉藥原料。陶工們把山上的坩子石取回來,砸碎、篩細,和成泥,揉一揉,放在悠悠旋著的轉盤上,隨意拉成各種器物的雛形。一會兒,盆罐瓶壺各色家什的器物坯件,就會出現在你面前。

耀州窯是宋代北方著名瓷窯之一。以陝西省銅川市黃堡鎮為中心,包括周邊的陳爐鎮、立地坡、上店、玉華宮、耀縣等窯場。因為銅川舊稱同官,宋時屬於耀州,所以後人將這一窯系,統稱為耀州窯。

宋代是耀州窯的鼎盛時期。窯場在制瓷工藝上有了很大的革新和創造。所燒制的青瓷器,造型“巧如范金”,優美精致,瓷釉“精比琢玉”,再配有犀利灑脫中兼有圓活多變的刻花,以及豐富多樣且生動感人的紋樣圖案。展現在人們面前的產品,是在晶瑩碧綠的釉下顯現出的一幅幅多層次、多色調的優美畫面,在清新典雅中透出灑脫豪放的藝術格調。由於質地及紋飾的精美,耀州瓷成為地方向朝廷常年例貢的貢器。

耀州瓷的釉色品種有青釉、姜黃釉、青白雙色釉、黑釉青花、白地黑花、紅綠彩瓷等。器件以碗、盤、盆、盒、燈、爐等日常生活用具為主,另有一些陳設器、供器、瓷雕等。器件造型多變,裝飾手法多樣,堪稱一絕。

宋代耀州窯的娴熟而獨特的刻花與印花工藝,影響了耀州、陝西省乃至全國的一批窯場的制瓷工藝,更使其成為一個自成瓷窯體系的北方名窯,與著名的五大窯系定窯、汝窯、官窯、鈞窯、哥窯齊名。

陳爐最金貴的是窯泥,最富余的是廢棄的陶具。當地人就地取材,將那些廢棄的“匣缽”,用來砌窯、壘院牆、鋪路、加固護坡……因而在窯爐與窯爐之間、院落與院落之間、路與路之間豎起了一道道的“罐罐牆”。隨便哪裡都能看到將一頁頁匣缽碎片豎栽在地下鋪就的小路。總之,你到了陳爐,抬頭低頭,看到的都是和陶或瓷有關的東西,有的地方,廢陶片堆得像一座小山。

近年來,到陳爐旅游的人日益增多,全鎮應景地開了多家“陶家樂”(類似“農家樂”)。賞陶制陶住住窯洞,品嘗下當地的特色菜,倒也令人流連。