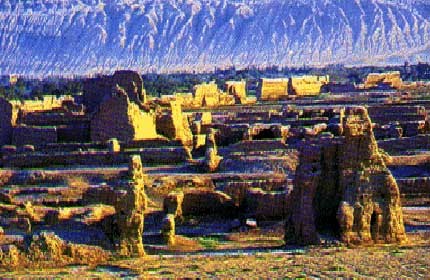

高昌故城

日期:2016/12/15 15:01:40 編輯:古代建築

是西域最大的古城遺址,這裡曾經是西域最大的國際商會、宗教中心、以及亞州巨大的印刷中心之一。1961年列為國家重點文物保護單位。

歷史沿革

高昌故城位於吐魯番市以東約40公裡處火焰山以南,艾丁湖北岸,海拔-50米。又叫“亦都護城”。1961年國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。

這座歷時近千年的都城,在當時確是水源充足,城牆堅固,四通八達的一個西域三國首府。今天仍可以從其高聳的城牆看出它舊日的雄風。由於古城地處盆地平原中央,城高壕深,易守難攻,自古以來就是西域的軍事重鎮。

高昌故城奠基於公元前一世紀,辦當時西漢王朝在此進行屯田的部隊所建。《魏書》中記載因其“地勢高敞,人庶昌盛”故名“高昌”。此後,它在內外形勢的影響下,人口不斷增加,經濟日益發展、繁榮。兩漢王朝經營建設西域,一直把這裡作為重要的根據地。屯田部隊的最高指揮機關一戊已校尉府先是在交河,以後就遷在高昌。此後歷經魏晉均派有戊已校尉駐此城,管理屯田,故又被稱為“戊已校尉城”。327年,前原張駿在此置高昌郡,繼之又先後為前泰、後涼、西涼、北涼所管轄。442年,北涼沮渠無諱在此建立了政權。450年,沮渠安周攻破交河城,滅車師前國。吐魯番盆地政治、經濟、文化的中心邀由交河城完全轉移到高昌。460年,柔然人殺北涼王沮渠安周,立闊伯周為高昌王;高昌至此開始稱王。此後,在高昌稱王的姓氏有張氏、馬氏和狗氏,其中以掬民統治高昌時間最長,大約 140年之久。這些 “高昌王”均受中原正朝的冊封。翰伯雅還曾到隋朝長安觐見並娶隋華容公主為妻。

640年唐統一高昌,在此置西州,下轄五縣,人口 37000人。九世紀中葉以後,漠北草原回骼汗國衰亡,西遷的一支在此建立了回骼高昌國,疆域范圍遠遠超過了今日吐魯番盆地。1209年,高昌回鵑臣服蒙古。十三世紀中葉以後,天山以北廣大地區的蒙古游牧貴族以海都、都哇為首發動叛亂,多次侵犯回鹘高昌國,1275年一次出兵12萬國攻火州(高昌)達半年之久。戰爭持續達40年之

久,高昌終於在戰亂中被毀。自此便逐漸被廢棄,現在只能見到殘垣斷壁,任後人憑吊。

建築布局

現存的故城遺址,是高昌回鵑時期在唐代高昌城的基礎上建設而成的,全城呈不規則正方形,總面積約220萬平方米,城市布局大致與唐長安城相仿,在歷經多年建設後形成今天的規模,它主要有三部分組成:

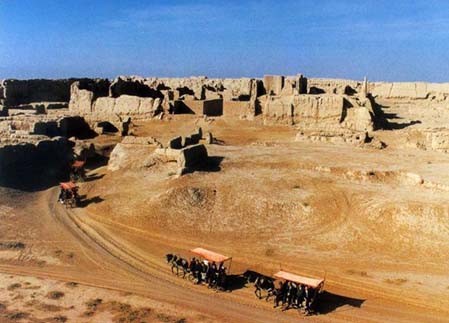

外城:外城城牆輪廓基本完整,部分地段保存極好,周長約5.4公裡,城牆基厚12米,高達11.5米。每面有2-3座城門,其中西面靠北的城門保存最為完好,有曲折的甕城和大量的馬面,均為夯土築成,夯層厚8到12厘米,間雜少量的土坯,有極清晰的夾棍眼,外城的東南和西南部分,還可以看出有寺院的遺址。故城外城是掬氏高昌時期所建。出土文書中有“論塊中城”、“東南坊”、“西南訪”等記載,說明當時此城已有外、中之分,東、南、西、北之別,並有各城門的名稱,如:青陽門、會德門等,同時在唐代西州時期還有子城。

內城:內城居外城正中,即外城的中間,宮城的南面。城牆全為夯土築成。西、南兩面的城垣大部分還保存下來,間有破壞的地方,東面只能看到東北角的高地與東南角的一個土台基,北面正中和西北角還有一部分殘垣基地,至於城門的遺址從地面上一點痕跡也找不到了。據測算,內城周長約3600米,和《隋書》中的記錄基本一致。其建築年代較外城早,平面呈南北長方形,內城主要是宮城和寺院建築等。

宮城居全城最北部,外城的北牆是宮城的北牆,內城的北牆是宮在的南牆。整個宮城平面呈長方形,周長約700米,西牆還有幾處殘基,連接起來,可以看出遺跡。東牆完全被破壞,什麼也看不到了。宮城內留存下的許多高大的殿基,一般高3.5米至4米左右,夯層厚度約35-48厘米,可以看出是一座高達四層的宮殿建築遺址。早期的宮城在今“可汗堡”內。鞠氏高昌時期隨著外城的修建,宮城送遷至北部,南面而王,與隋唐時長安城的布局相似,回骼高昌時期宮城曾大動土木。

熱門文章

熱門圖文