蘭州古鎮在保護中探尋文化之源(圖)

日期:2016/12/15 16:38:48 編輯:古代建築傳承華夏文明創新黃河文化

青城書院

青城高氏家祠

古民居、古家什

榆中水煙

明清古建築明清古建築

七月官神

今年的春節對富含華夏文明的隴原大地來說,顯得格外溫暖、喜氣。因為隨著甘肅省華夏文明傳承創新區獲國務院正式批復,我省又迎來了繼蘭州新區之後的又一個國家層面的戰略平台。“1313工程”之於甘肅文化事業猶如璀璨的皇冠上再鑲上一顆寶石一樣,催生著這塊熱土必將把華夏文明的保護、傳承、展示、創新、發展緊密結合在一起,使之與時代精神相融合,與甘肅轉型跨越發展相融合,與人民群眾的文化需求相融合。

蘭州是華夏文明黃河文化的核心區、發祥地,文化底蘊悠遠流長,有著令人艷羨的文化“家底”,譬如以城為代表的古鎮,以“蘭州鼓子”、“七月官神”為代表的非物質文化遺產,以“馬家窯、仰韶”遺址為代表的彩陶文化……一直以來,這些“家底”雖歷經滄桑歲月的蕩滌,但在孜孜以求的保護與挖掘、拯救與開發中,依舊溢香流芳,這也使得蘭州氤氲著濃醉的文化氣息,風情萬種。如今,伴隨著華夏文明傳承創新區的建設和“1313工程”的啟動實施,蘭州華夏文明的保護與傳承,必將迎來大發展、大繁榮的新紀元。

古鎮遺址:保護,見證歷史

3月,春回大地。迎著春風,我們一路探行,走榆中,下永登,懷著敬仰,去尋訪那些源遠流長的歷史留存至今的不可磨滅的文化符號和印記。所到之處,無不讓人驚歎。觸摸著古色古香的雕梁畫棟,聆聽著民間藝人彈奏出的悠悠古樂,豁然間,我們感知到華夏文明曾經的輝煌與燦爛。而在驚歎中我們又分外欣喜,保護與傳承,蘭州已在薪火相傳。新的生機與活力,蘭州正在孕育。

蘭州最具代表性的古鎮有三:榆中青城鎮、金崖鎮和永登縣連城鎮。這三鎮先後被命名為國家級歷史文化名鎮。

3月10日,記者來到金崖鎮。要說在金崖看什麼,當然就是古民居了。在金崖鎮永豐村,至今完好地保存著3處古民居四合院,這是蘭州地區保存最完整、最多的村子,它展現著苑川河一帶古老的建築藝術風格和其獨特的文化魅力。

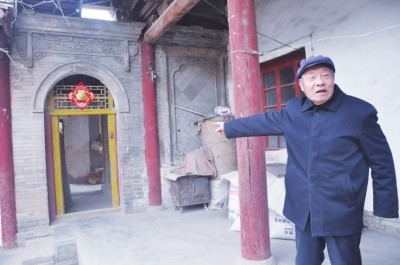

記者來到永豐村71歲老人金伯能家中。這是一處地地道道的明清古建築,夾雜在村中心各式現代建築中的老民居依舊保存著雕梁畫棟的原貌,古式的回廊磚雕、牌坊、樓、台、亭、閣一應俱全,完美的梁壁圖畫訴說著古居的輝煌。

金伯能告訴記者,這個四合院已經有140多年的歷史,已經相傳7代人了,現存間數17間,占地面積600多平方米,建築面積275平方米。三堂五廈建築,門樓、堂屋和廈屋均保存完好。金伯能老人回憶:他家這座四合院,是其先祖金儉所建。當時家道興旺的金劍主持修建了這座四合院。“作為祖上遺留下來的這份遺產,我們十分珍惜,不敢有絲毫懈怠。”隨著金伯能的手指,記者看到,在上堂屋右側牆上,解放戰爭時期留下的彈孔清晰可見。據老金介紹,這個院裡的所有建築在金崖算是保存最完整、保護最得當的一處。

據金崖文化館館長王希光介紹,永豐村四合院一般為一進院,形制多為長條形,左右廂房間距較窄,房屋為“一坡水”;從用材上看,永豐村四合院土坯、青磚、木材兼有,一磚到頂的較少;屋頂多用方磚平鋪,很少用筒筒瓦,與當地雨水少有關。從風俗上看,正門六柱大門僅限於有功名的官宦人家。四合院是封閉式的住宅,對外只有一個側門,關起來自成天地,具有很強的私密性,非常適合度假居住。院內,四面房子都向院落方向開門,一家人在裡面和親和美,其樂融融。由於院內寬敞,可在院內植樹栽花,疊石造景。居住者不僅享有舒適的住房,還可享受自然賜予的一片美好的天地。永豐村四合院主要集中在小莊內一條街,被稱為“四合院一條街”。

如果說金崖鎮的49處古民居宛如夜明珠一樣散落在方圓數十平方公裡的十多個村的話,與之遙遙相隔的青城鎮卻是古民居“集會”的風水寶地。城河村作為古鎮的中心受到了官宦和富商的青睐,他們蜂擁在此修宅居住,建造了大量的四合院,有三堂三廈,三堂五廈,三堂七廈,袋子上朝等。由於這些四合院的主人要麼是本地的官宦和富商,要麼是來自外地的富商,所以四合院兼有北京、天津、太原等地的建築風格及特點。門樓也根據不同需要有青磚雕花式、六柱木刻式,有的還建有木制大車門,以供大馬車搬運貨物進出。

記者還了解到,青城鎮、金崖鎮被批准為國家級歷史文化名鎮後,榆中縣會同省、市申報歷史文化名鎮辦公室、文物部門相關領導及有關專家多次深入青城、金崖鎮調研,分別委托蘭州大學城市規劃設計研究院、北京中華建規劃設計研究院編制完成了歷史文化名鎮保護規劃,並於2011年7月通過專家會議技術審查。目前,兩鎮歷史文化名鎮保護規劃已上報省政府審批。另外,根據《城鄉規劃法》、《文物保護法》、《歷史文化名城名鎮名村保護條例》等法律法規,榆中縣制定了《青城鎮歷史文化名鎮保護辦法》《金崖古鎮歷史文化名鎮保護辦法》,劃定保護范圍,確定了近期主要保護對象措施及今後開發建設的目標,用以指導歷史文化名鎮各項工作有序開展。截至目前,青城鎮實施仿古改造美化工程,針對傳統街巷破舊、不整潔的問題,投資240萬元,對鎮域內的主要傳統街巷的牆體進行了仿古改造美化,使青城書院景點周邊環境得到有效改善,並對現存完整有修繕價值的24院進行保護修繕;進行整治仿古傳統街420米,修繕部分仿古建築 1800平方米。加大對二龍山古建群落保護修復力度,修建了大佛殿、文昌閣等仿古建築。金崖鎮為防止古建築內安全隱患的發生,對所有古建築及古民居內電線電路進行了排查,對部分老化的電線和危險的電路做了改裝,防止火災的發生;投資20萬元,采取夯實地基,矯正梁柱,粉刷牆壁,翻修屋頂等措施搶救修繕了金崖驿站等部分古建築。

追溯古鎮,遠離蘭州百余公裡的永登縣連城鎮因獨樹一幟的特色而聞名遐迩。連城因魯土司衙門而存在,魯土司衙門依連城鎮而雄踞。采訪時,永登縣文體局局長張永貴介紹說,古鎮,存有全國重點文物保護單位1處,即魯土司衙門舊址(含妙因寺、顯教寺、雷壇),省、縣級12處,存有各級非物質文化遺產項目 6項,有一、二、三級保護級別的古民居6處,諸如趙氏民居、杜氏民居等,共3470平方米。古鎮內外還有眾多的寺廟、道觀、古城堡、古邊牆、烽燧、墓葬、渡口、古街巷、店鋪、古民居、古樹木,有石屏疊翠、浩門雪浪、筆架曉日、路堤楊柳等自然環境,以及豐富的民間手工藝、特色飲食、信仰、崇拜、節會、傳說、故事、掌故和豐富的詩賦歌詞等。

據悉,在對連城古鎮的保護中,永登縣嚴格按照了《中國歷史文化名鎮保護辦法》,近年來均未發生自然和人為變化,保護區域內的古民居保護數量在不斷增加。連城鎮黨委書記趙永生介紹,保護措施方面,連城鎮人民政府於2006年8月制定了《永登縣連城鎮歷史文化名鎮保護暫行辦法》,確定了古鎮保護的總體思路、保護內容、保護措施、保護范圍、保護區域和空間、保護要求、保護機制等,從制度和發展規劃、組織機構上保證了古鎮的保護工作。永登縣文化體育局重新制定並通過省、市文物局文件下發了《關於劃定魯土司衙門舊址保護范圍和建設控制地帶的通知》,縣文化體育局對開展宗教活動的妙因寺專門出台了《關於加強魯土司衙門舊址妙因寺管理實施方案》。永登縣文體局局長張永貴介紹說,魯土司衙門為國內保存最為完整的土司府第古建築群之一,1996年,由國務院公布為第四批全國文物重點保護單位。1999年省文物局立項,國家文物局批准,作為國家重點文物單位進行修繕。在修繕過程中,堅持文物修繕“修舊如舊”的原則,嚴格按照天津大學設計的圖紙進行施工,在監理單位的監督下,嚴把質量關,使用優良材料,采用傳統工藝,保質保量達到了文物修繕目的,完成了所有修繕工程量。

古鎮,不僅是自然與人文、歷史與現代、傳統與時尚、農業文明與工業文明相融匯的一個有機整體,是人類與自然和諧共生的寶貴遺產,而且也是過去與現在、現在與未來連接的物質與精神的紐帶。保護古鎮,就是保護住華夏文明之根。

非遺項目:挖掘,蝶變新生

“馬啣山山垴垴裡的莊戶人家耍社火真是別有一番風味,十七八歲的尕小伙們裝扮的假姑娘甩著長辮子,耍著紙扇子,踏著鑼鼓點,邁著鴛鴦步,圍著彩船扭呀唱呀。”3月10日,榆中縣“國寶級”人物彭巨彥給記者講述了省級非物質文化遺產——馬啣山原生態秧歌的現場版。

榆中歷史悠久,傳統文化底蘊極為深厚。縣內發現有舊石器時代晚期的垲坪灘遺址,將榆中大地古人類生存的歷史追溯到1萬年以前;新石器時代的遺跡遺物更是遍布縣境;夏、商、周時期,榆中為羌戎居住,後被匈奴占據。數千年的政權交替中,榆中大地戰事頻繁,從秦漢到解放戰爭,滾滾向前的歷史車輪留下了諸如營、堡、城、烽火台、古建築等許多珍貴的歷史文化遺產,這是歷史文明的見證,是不可再生的文化資源,是寶貴的精神財富,是經濟社會可持續發展的重要資源,是文化軟實力的重要體現。同時,在千百年的歷史發展進程中,物質的、非物質的遺產清晰地記錄和見證了榆中傳統文化對現代社會發展的影響和促進。

據了解,散落在榆中大地上的、有詳細記載的、被傳承創新的非物質文化遺產主要有8項。多年來,榆中縣在保護這些非物質文化遺產工作中,見難而止於步者有之,但更多的是遇阻而破繭重生者,真可謂歷經磨難見真“金”,使一大批富涵歷史積澱和文化底蘊的非物質文化遺產在搶救中撥雲見日,得以發揚傳承。

蘭州水煙是我市最響亮的一項非物質文化遺產,這一牆內開花牆外紅的手工加工最早出現於明太祖洪武二十五年(1392年)。清乾隆至道光年間發展至鼎盛時期。蘭州水煙色澤金黃、絲亮油潤,氣味清香,入喉和順、余味舒適,具有耐寒、提神、順氣、防蚊的特點。隨著市場經濟的沖擊,水煙市場的日益萎縮,到上世紀九十年代後期,蘭州水煙已到了窮困潦倒的地步。

奇跡總在發生。龔贊榜,不得不提到的一個人。他是一名溫州商人,早年曾在江浙一帶從事水煙批銷,和當年的榆中水煙國營廠打了30多年的交道。在2011年9月,這個有著濃厚水煙情節的南方商人不遠萬裡來到西北內陸的水煙之鄉——榆中,決心在原址上恢復生產。

“作為江蘇沿海的一位漁民子弟,我可以證明,蘭州水煙在江蘇沿海一帶有相當一部分消費群體。”回籠資金、招聘工人、疏通客戶,2012年1月,沉寂了5年的水煙作坊裡重新傳來叮叮當當的敲擊聲。作為商人,在龔贊榜的眼裡,一個作坊復活了一個記憶。但殊不知,這一作坊的復活,正是榆中縣委、縣政府搶救挖掘非物質文化遺產的一個重大項目。龔贊榜的工廠基本上恢復了古老的作坊式手工生產,繼續沿用“甘、太、榆、金、川”商標,廠房、設備都是40年前的老家當,工人都是原國營廠的老職工,配方依然是傳統配方。陸立榮是原榆中水煙廠職工,14歲便跟隨父親到煙廠當學徒,一干就是40個年頭,國營廠破產後,他回家當了一名地道的農民,但40多年的老本行一直沒有丟,直到去年底被現在的水煙廠返聘。他對重新回到廠裡做水煙,感慨萬千,直說:“想不到,想不到”。

水煙手工作坊的復活,不僅是對一個歷史悠久的遺產進行了拯救,而且更是傳承了一種文化。如今,蘭州青城水煙制作技藝已被列入我省第一批非物質文化遺產保護名錄。榆中縣“非遺”保護中心主任彭巨彥對記者說,從明末清初到上世紀80年代,水煙對榆中的政治、經濟、文化產生了深遠影響,由於產量、交通、經營、體制等因素的制約,昔日的水煙帝國早已輝煌不再,未來,榆中將著力開發水煙文化,將非遺保護與發展地方旅游經濟結合起來,吸引社會各界力量加入水煙產業的開發、復興。

廣為流傳的“七月官神”是榆中縣苑川河流域一個古老而文明的文化項目。“七月官神”傳統廟會每年七月初十開始至八月初十結束,為期一月,由“師公子”穿百家衣、執扇鼓、钺斧在“神廟”間來往表演、舞蹈念經,有曳神、鞑靼神等多種形式,現代表演有秧歌、秦腔、彩旗隊、儀仗隊等,是榆中縣參與群眾最多、涉及地域最廣的一項民間文化空間活動。活動范圍包括苑川河兩岸的夏官營鎮、金崖鎮、來紫堡鎮、清水鄉以及苑川河南岸的連搭鄉、定遠鎮、城關鎮七鄉鎮的 36個村社。為了搶救這一豐富多彩的民俗文化活動。榆中縣每逢大小節會,都會調集“七月官神”項目到場,並摒棄了其中有迷信色彩的內容,豐富了寓教於樂的現代文體項目。

不讓任何一項非遺銷聲匿跡。在市委、市政府大力支持下,榆中縣政府一直以來高度重視非物質文化遺產的發掘、整理和傳承。對代表榆中非物質文化遺產精華的太符燈舞、青城小調、七月官神等項目,進行更高層次的整理提升。並且積極培養傳承人,解決文化技藝後繼乏人、面臨失傳的問題。對一些民俗、禮儀等深入研究,合理繼承。“今後將通過項目開發、節會組織、宣傳包裝等多種舉措發揚和傳承一些非物質文化遺產,通過規劃修繕、重建搶修保護文化遺產。”榆中縣政府負責人對記者說,具體而言,在傳承和挖掘非物質文化遺產方面,通過積極組織開展“沿川湖文化廟會”、“興隆山廟會”、“七月官神”等節會文化活動和特色旅游文化活動,挖掘古鎮村旅游文化內涵。

彭巨彥對記者說:“由於非物質文化遺產大部分都保存在農村地區,如果保護不當,很容易對其造成不可挽回的損失,所以在新的大背景下,如何做好對古老村落、原生態歌舞、民間手工藝的搶救性保護,對我們來說,是現在也是將來需要研究和解決的重大課題。”

華夏文明:傳承,續寫輝煌

如何依托豐富獨特的文化資源,讓華夏文明的保護、傳承、展示、創新、發展緊密結合在一起,使之與時俱進,煥發光彩?有專家提出,蘭州應以華夏文明傳承創新區建設為平台,整合資源,重點科學規劃,延伸產業鏈,擴展和發揮現有文化品牌的空間與外溢。

機遇面前,蘭州已一馬當先。根據華夏文明傳承創新區建設總體規劃,蘭州整理凝煉了128個重點文化產業項目,近期將上報省上,爭取納入華夏文明傳承創新區建設“1313”工程。

據介紹,這些項目是在充分挖掘蘭州獨特的區位優勢和文化禀賦,經過各縣區、各部門精心凝煉、科學論證後選出的,分別可歸屬於華夏文明傳承創新區項目所劃分的文物保護、大遺址保護、非物質文化遺產保護傳承、歷史文化名城名鎮保護、民族文化傳承、古籍整理出版、紅色文化弘揚、城鄉文化一體化、文化與旅游深度融合、文化產業發展、文化品牌打造、文化人才隊伍建設、節會賽事會展等13個板塊項目,前不久,針對青城古鎮綜合保護開發,我市成立了領導小組,並召開第一次會議,對近期青城古鎮保護開發重點項目進行詳細安排,明確提出要把青城鎮作為蘭州文化旅游產業的龍頭項目,進行整體規劃的定位和合理開發,並打造成“中國青城——天下黃河第一古鎮”。

而對境內豐富的歷史文化資源,榆中縣也有全盤細致的勾畫。該縣政府一位負責人告訴記者,榆中縣委、縣政府著眼大范圍規劃、大區域合作,著力把歷史文化資源轉化為項目,通過項目帶動產業、產業促進發展。通過強化縣域歷史文化資源的發掘與整合力度,挖掘和傳承興隆文化、青城文化、苑川文化、沿川湖文化。通過強化區域歷史文化資源發掘建設項目的合作,按照“文化蘭州”的大格局,將擁有同一淵源的鄉鎮連起來,往昔的絲路重鎮再次聯手,破繭發展。充分利用區域相通,人文歷史相連,自然、人文旅游資源豐富的特點,共同聯手,把文化的資源變成文化產品,滿足了不同層次消費者的文化需求。同時通過產業共享、互補、延伸和挖掘,打造出了立體的旅游產業鏈,實現旅游產業跨越式發展。未來5年,榆中將成立專門保護機構,加大對境內20個主要彩陶遺址的保護力度;啟動對明肅王墓、西秦國都的大遺址保護進程;重點保護和傳承蘭州水煙傳統加工流程、七月官神、太符燈舞、和平紫斑牡丹栽培技藝、馬啣山原生態秧歌、榆中古建築模型、青城西廂小調、道台獅子、興隆山道教文化、馬啣山傳說故事、榆中民俗文化、榆中民間歌謠、鞑靼鼓舞、西秦文化等14個非物質文化遺產項目;加強青城、金崖歷史文化名鎮保護力度;深入挖掘蘭州戰役、張一悟紅色文化資源;通過興隴創意農業產業園、官灘溝生態農耕園項目,推進城鄉文化一體化建設;開發和培育佳德商業文化廣場、興隆山滑雪場、榆中縣數字電影院、省城國際藝術村、夏官營大學城影劇院、南河文化產業園、城市卡通形象產業化推廣、蔣介石行宮等九大文化產業;依托隴右名山興隆山、黃土高原最高峰馬啣山、度假避暑勝地沿川湖、官灘溝等旅游資源,發展旅游新興業態;打造秦腔現代戲《張一悟》、榆中彩陶博物館兩大文化品牌。

永登縣文體局局長張永貴介紹說,連城鎮的保護性規劃目前已編制批准執行有兩個,《永登縣連城鎮總體規劃》充分考慮了古鎮文物的保護,制定了保護老城發展新城的原則,所以在規劃中對老城區沒有提出進行大規模改造的項目,基本符合文物保護原則。《魯土司衙門舊址保護總體規劃》將整個老城區劃為了第一類建設控制地帶。在公布為國家級歷史文化名鎮後,永登縣又制定了《永登縣連城鎮歷史文化名鎮保護暫行辦法》,而由甘肅省城鄉規劃設計研究院編制的《永登縣連城鎮歷史文化名鎮保護規劃》、《永登縣連城鎮中心區控制性詳細規劃》和《連城鎮中心區修建性詳細規劃》目前已完成評審,現在正積極上報縣政府批准。而對今後的發展,連城鎮黨委書記趙永生說,在確保了名鎮的原有風貌和文物的安全的前提下,將著力推動連城小城鎮建設步伐,大力發展旅游業,讓古鎮風采依舊。

芸芸荟萃的華夏文明黃河文化造就了蘭州的禀賦與魅力。乘著華夏文明傳承創新區建設的春風,蘭州已開始續寫文化的輝煌……

- 上一頁:慈溪河頭村:桃源仙境,生態古村

- 下一頁:無錫惠山古鎮:當之無愧的祠堂博物館