印象雲之南:束河古鎮

日期:2016/12/15 16:36:46 編輯:古代建築 在繁華的商業街內,記者找到一處簡陋的民居

在繁華的商業街內,記者找到一處簡陋的民居

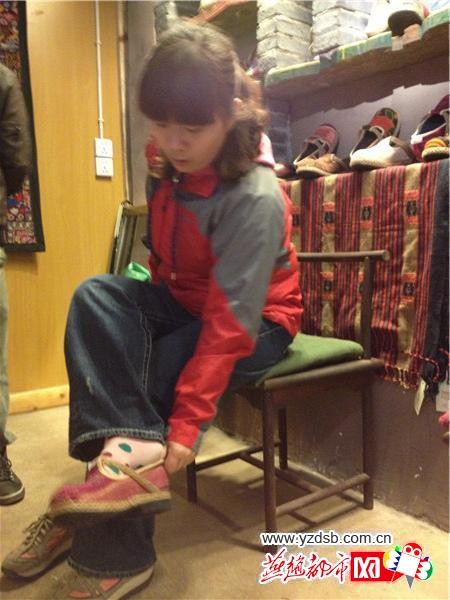

博物館兩側的手工鞋店,鞋非常精致,但也很貴

博物館兩側的手工鞋店,鞋非常精致,但也很貴

古鎮裡納西族人開的小吃店,非常古樸

古鎮裡納西族人開的小吃店,非常古樸

記者一行抵達束河古鎮,第一站古道藏象

記者一行抵達束河古鎮,第一站古道藏象

老奶奶炸的米灌腸非常好吃

老奶奶炸的米灌腸非常好吃

勤勞、質樸的納西族老人

勤勞、質樸的納西族老人

青龍橋兩邊的仿古建築

青龍橋兩邊的仿古建築

青龍橋上的納西族樂隊用納西語演唱著流行歌曲

青龍橋上的納西族樂隊用納西語演唱著流行歌曲

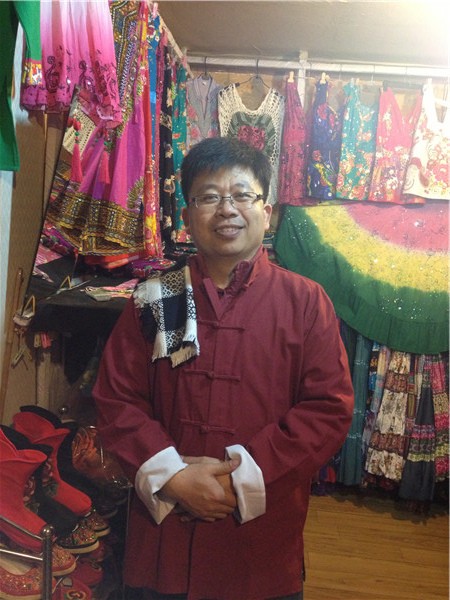

束河古鎮內,記者換上了新行頭

束河古鎮內,記者換上了新行頭

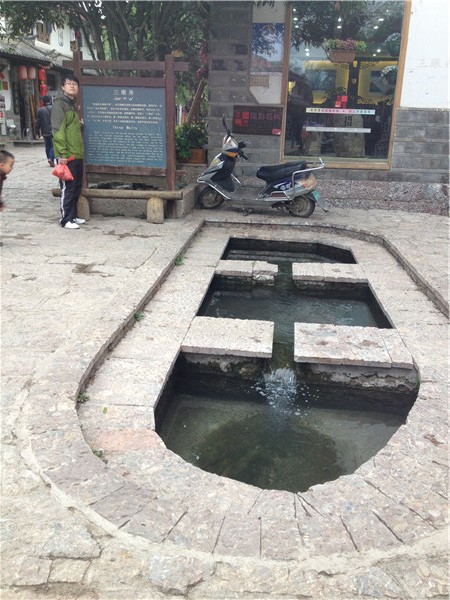

束河古鎮中的“三眼井”,泉水清澈見底

束河古鎮中的“三眼井”,泉水清澈見底

四方街廣場上的“四方聽音台”

“過一枯澗石橋,西瞻中海,柳暗波萦,有大聚落臨其上,是為十和院。”徐霞客在他的記述中這樣寫道。“十和”就是麗江束河古鎮的古稱。如今來到麗江的人們,除了被大研古鎮吸引外,也不得不去逛一逛束河古鎮,它距離麗江古城六公裡,是麗江古城被評為聯合國世界文化遺產的重要組成部分。我們一行也慕名而來,所幸的是由於購買了茶馬古道、拉市海游玩的套票,因此我們可以被送進束河古鎮,也因此省卻了買門票的費用。

16時,我們到達了這個有“茶馬古道上遺落的一顆明珠”之稱的束河古鎮。既然始於茶馬古道,那麼來到這裡,我們自然也要去探尋茶馬古道的蹤跡,因此第一站我們准備先去拜訪位於束河古鎮中的茶馬古道博物館。由於司機和師傅將我們放在一個與茶馬古道博物館完全相反的門口,我們首先進入了束河古鎮商業街,只見賣民族服飾、皮包、紀念品的小商店遍地開花,沒有一點茶馬古道的影子,充滿了商業化。

經過近一個小時的苦尋,記者穿過了束河古鎮的四方街,徘回多次、問路無數次之後,才在一條不起眼的小巷中找到了茶馬古道博物館,此時本已放晴的天氣突然下起傾盆大雨。“博物館還真是暗藏玄機,如果不仔細看,實在不知我們已經數次與它擦肩而過。”記者的同事自嘲說。據附近一個小攤販告訴記者,博物館有時不到五點半就關門了,閉館時間並不規律,因此我們匆忙趕到博物館門口。

此時,距離博物館下班時間已經很近了,博物館中人也不多,為了不為此行的束河之行留下遺憾,記者抓緊時間匆匆步入博物館,簡單、概要地了解了茶馬古道歷史。走出展廳,博物館這座400多年前原本是木氏土司“束河院”經過風雨洗刷後,雖然破舊,卻在夕陽的余晖中折射出歷史之光。

走出博物館後門,皮革展廳別具一格屹立在其對面。原來,束河是個“皮革之鄉”,許多束河人最初就是靠當皮匠起家的,由於他們手藝高明,生產出適合滇川藏高原特點的產品,束河人中流傳著一句話:只要有一把錐子,一扎紗線,束河人就敢走天下。然而,如今的束河皮鞋匠或已經開始制作箱包,或完全在溫州鞋商面前投降。“款式不新穎,真貨假貨充斥其中,皮鞋生意越來越難做,師傅的手藝也正在流失。”皮鞋店老板老和告訴記者說。

完成了此行的目的,沿著束河古鎮內清澈的溪水,我們一行開始漫無目的的行走。如今束河古鎮內大部分的店面已經出租,充滿了濃郁的商業氣息,只有牆頭上有一些枯草在隨風飄揚。一些勤勞的納西老太太卻不安於平穩,選擇一個人煙稀少的角落賣起了當地的特色美食或者手工品。在閒逛中,記者從一位納西族大媽的攤位前購買了土豆餅和米腸,比專賣店要便宜近一半。雖然這些小吃並不涼,受語言限制,我們之間的交流也不順暢,但這位納西族大媽堅持為記者進行了加熱,“費點事,但是能吃上正宗的特色就行。”她用蹩腳的普通話耐心解釋說。

我們對束河古鎮既有失望又有喜愛,因為它只追求了商業的果而忽視了文化的花,可是那些古舊建築,那些只會微笑、不會與你言語的納西人樸實,卻激發了無數游客對束河古鎮的愛。

記者手記:繁榮背後的沒落

行走在束河古鎮中,記者曾經的想像與現實出現了極大的反差,琳琅滿目的商業街,隨處可見的小吃店,花樣翻新的客棧、酒吧,一派繁華景象。記者只有從青龍橋邊破舊的老屋幻想著古鎮舊時的風貌。

隱蔽的茶馬古道博物館已經少有人問津,納西族老婆婆的米灌腸和精致飯店內的味道竟然一點都不一樣。古鎮的商業繁榮給天南海北的生意人帶來了商機和財富,古鎮的文化和歷史卻被遮蓋起來,這或許是商業的勝利,也是文化的遺憾。