彩雲之南 那些不容錯過的古鎮(組圖)

日期:2016/12/15 16:41:34 編輯:古代建築雲南,這片神奇的土地,總是有太多的奧秘等著被發現,總是有太多的故事依然塵封著。麗江大研古城,束河,雙廊,鄧諾村,喜洲,沙溪……有的地方人滿為患,而有的地方聞所未聞。散落在彩雲之南大大小小的古鎮,無論你去了還是沒去,她們在那裡,靜靜地綻放美麗。

1、麗江大研古城 讓時光靜止的終點

艷遇,發呆,隨性……不管是人太多,還是商業化太過,麗江,依然要去。這裡所謂的麗江,其實是大研古鎮,不過叫麗江古城似乎更好聽些。古鎮的街,古鎮的路,古鎮的老屋,已經消失在一片嘈雜聲中。只有的清晨或午夜,才能尋到一絲古鎮韻味。

新浪旅游配圖:大研古城的清晨 攝影:李雙喜

沒有關系,四方街依然需要去轉一下的。看來來往往的游人,看穿著民族服飾的納西族老人,坐在街邊發呆曬太陽,或者找個客棧,臨窗而坐,無論如何,都是不用著急的,時光在這裡仿佛靜止。

街邊玲琅滿目的特色飾品或者紀念品讓你愛不釋手,也不妨買些,這也是逛街的樂趣所在。在麗江古城,聚集的各種文藝清新另類的小店,會讓你有發現寶藏般的驚喜。忽略到人潮,其實一切都還好。

新浪旅游配圖:喧囂的夜 攝影:李雙喜

古城,似乎就沒有安靜的時候,太陽剛下山,各色酒吧,夜店,商鋪前華麗的霓虹燈便綻放了。一個燈紅酒綠的地方隨之誕生,你可以找一個勁爆些的夜店high一把,也可以找一個安靜的酒吧靜靜喝上幾杯,總之,你依然可以隨性而為。這就是麗江。

新浪旅游配圖:寄托情思的載體 攝影:李雙喜

午夜後的麗江古城,總算安靜了些。對於早起或者晚歸的人,付出總是有回報的,寂靜的街道,消失的霓虹燈,古鎮終於有了她應有的模樣。

2、束河古鎮 沉醉在慵懶的時光

從麗江古城往北,沿中濟海東側的大路程行約四公裡,便見兩邊山腳下一片密集的村落,這就是被稱為清泉之鄉的束河古鎮。

新浪旅游配圖:束河古鎮 攝影:獨往者

相比於麗江,束河顯得安靜了許多。小小的古鎮,一條清泉流過,這裡也有四方街,依然是古鎮的中心,曾經熱鬧的場景不再,只有逢集的時候,住在附近的村民會拿著自己的物產前來買賣,當然,這天也是古鎮最熱鬧的時候。

新浪旅游配圖:靜靜的古鎮 攝影:泡魚兒

束河已不是嚴格意義上的純淨古鎮,因為這裡有酒吧,有客棧,有符合游客需求的一切店面。雖如此,古鎮依然魅力不減。很多人說如果要逃離麗江的喧囂,那便來束河吧。是的,束河,慵懶沉靜的時光,讓人迷戀。

新浪旅游配圖:趕集 攝影:獨往者

在古鎮,只需要放下心中的煩惱,跟著古鎮的步法,順其自然即可。

3、大理雙廊 洱海邊的純美漁村

雙廊位於洱海東岸,面迎洱海,遠眺蒼山,舊稱“栓廊”。至清代鹹豐年間,人們認為靠近雙廊的兩個秀美島嶼——玉幾島、小金梭島猶如一對鴛鴦,將洱海隔出一個天然的港灣,故此將“栓廊”改為“雙廊”。

白族老人和小孩

雙廊的面積不大,村民們主要居住在大建旁、島依旁和玉幾島等幾處。從山坡上抬眼望去,大部分都還是傳統的白族民居,沒有一幢高樓,新修起的民居或客棧也都保持著傳統白族民居的格調,放眼望去,飛檐畫壁,甚是好看。

沿著鎮上長長的石板路,便可通向洱海邊。碼頭的對面是南诏風情島。聽說早些年,這還是一座荒島,後來隨著旅游開發,修建了星級酒店,白族文化廣場等建築,成為白族文化、南诏文化的集中展示地。依著島的位置,觀蒼山看洱海的角度自然是非常不錯。游客在鎮上的碼頭,花上十元錢,便可以乘著游船到島上參觀了。

新浪旅游配圖:美麗的洱海 攝影:柴文

在這樣一個美麗的,安靜的,慵懶的小鎮裡,沒有車水馬龍的交通,沒有吵雜的購物場所,只有看不完的白雲,清澈平靜的洱海。在這裡,聽得見鳥鳴蟲語,狗吠雞叫,聽不見人聲雜語,浮躁腳步。所以,到了雙廊,請停下你的腳步,靜靜的發呆和作夢。

4、諾鄧 鹽都逝去後的純美山村

還記得《舌尖上的中國》在第一集中提到的諾鄧火腿嗎?片中提到的那個古村就是諾鄧村。位於大理雲龍縣深山處的鄧諾,是一個有著上千年歷史的白族村寨。

一千多年來,諾鄧村名從未變更過,對於一個偏僻的小村莊來說,堪稱地理史上的奇跡。諾鄧是一個因鹽業而發展起來的古村落,長期以煮鹽為生,曾一度是封建社會滇西地區的經濟重鎮。

新浪旅游配圖:美麗的諾鄧村 攝影:茈湖雨衫

諾鄧村背靠滿崇山,襟帶諾水,村口的漢代古鹽井好似村落的起點,圍繞鹽井形成層層疊疊屋巷亭樓,堪稱雲南鄉土建築博物館。由於地形限制,房屋交錯,石徑低徊,忽而出現的支巷疊映出陡峭的階梯,忽而凸出的門坊仿佛時間的回響。

鹽業的富庶讓諾鄧在陡峭的坡地上長出了眾多別致的居所,而且將各自的繁華刻印在建築的記憶中,三坊一照壁、四合五天井、四合院……更讓人驚歎的是,建築布局是在立錐之地上展現出富裕的巧妙,四合院呈現台階式錯落。所有的土牆、石壁、木雕在高原的陽光下流瀉出蒼黃,一如鹽業財富的夕陽。

穿行在諾鄧,靜得出奇,偶爾留守的老人都懶得理會你的存在,也許逝去的太多又太遙遠,生存的壓力讓人們離開了家園,成也鹽業,敗也鹽業,熬鹽的能源利用,過度的砍伐使周邊盡是童山,只有村裡殘留的大樹伴隨著大夫第、鹽務署、龍王廟、五課提舉司,告訴你一個始於漢代的鹽的傳奇。

5、大理喜洲 南诏古城之一

喜洲距離大理下關34公裡,距今有一千多年的歷史,是留存下來的南诏古城之一。

在喜洲,白族民居十分注重門樓,飛檐翹角,斗拱彩畫,頗具特色,門窗、照壁多用劍川木雕以及大理石,彩繪和水墨畫裝飾,工藝精致,清新典雅,在西南民居建築中,堪稱一流。一看門臉就知道院落的身份,只有高貴富裕的人家才能修建三重檐的門臉。

新浪旅游配圖:喜洲的建築很有特色 攝影:苑綠

喜洲的民居大都兼有一向一坊、一向二坊、二向三坊、五福壽、六合同春、走馬轉角樓等格局式樣。建築為土木磚石結構,門窗為雕刻精細木刻花鳥。房屋裝飾為粉白灰牆,局部繪以水墨山水畫,典雅大方。整體建築藝術在白族民居建築的特色上吸收了西方及江南民宅的優點,形成了獨特的建築藝術風格。出

在雲南,無論大理,還是麗江,只要是古鎮古城,都有一個小廣場,名曰四方街。於是,喜洲古鎮也不例外,也有一個四方街。

新浪旅游配圖:美麗的小村 攝影:苑綠

喜洲粑粑又名破酥,是一種色、香、味均佳的麥面烤餅,是大理的風味小吃,以喜洲白族傳統粑粑最為有名。喜洲粑粑是用面粉做的,鹹味的有蔥花、花椒、食鹽和豬肉,甜味的主要是豆沙或紅糖。無論鹹甜,都做成圓形小餅,刷上一層香油,放入油鍋中,然後上下用炭火烘烤。大約十分鐘後,一鍋黃燦燦、香噴噴、又酥又脆的“破酥”出鍋了。

6、沙溪:茶馬古道唯一幸存的集市

沙溪是一個安靜、古樸而又精致的古鎮。古鎮不大,完全可以用腳去丈量。有老背包客評價道,這裡像二十年前的麗江。

所謂沙溪古鎮,通常指的是寺登寺,以四方街為中心,是舊時沙溪最繁忙的集市所在。出於建築保護等原因,古鎮內的居民多已遷出,鄉民趕街的場所也從四方街轉移到了鎮外,鎮裡經常顯得太冷清。如果想了解當地人的生活,可以在周五的集市前來。

新浪旅游配圖:沙溪古鎮 攝影:泡魚兒

幾千年前古人開創的茶馬古道上,成群結隊的馬幫身影不見了,清脆悠揚的鈴铛聲遠去了,遠古飄來的茶葉香氣也消散了。然而,留印在茶馬古道上的先人足跡和馬蹄烙印,以及對遠古千絲萬縷的記憶,卻幻化成一關於過去的風景。

漫步古街紅砂石板路,登上古戲台,看一看四方街鋪面和馬店,走一走黑潓江上的玉津橋,到興教寺感受各種流派佛教合而為一的寺廟,聽一聽沙溪洞經古樂,體會古老民族的古音樂的韻味,看一次白族傳統的霸王鞭,跳一曲白族傳統的肖拉者舞,聽沙溪姑娘唱一曲白族調,嘗一嘗沙溪土特產地參子、松茸、羊乳餅。

7、千年鹽都黑井

黑井,古時雲南重要的鹽產地。相傳,當地土人李阿召放牛,見黑牛舔地出鹽,於是挖井取鹵,黑井因而得名。雖然故事不能全信,但是鹽業對於當地的發展曾起到重要的作用,然而隨著制鹽工藝的提高,傳統燒鹽效率低下,到近代此地就敗落了。

整個古鎮依山而建,面臨龍川江,進入的過道兩旁是仿古的建築,門前都是一個台子,是當年做鹽業買賣的地方。在黑井,現存的鋪台大約有160多個,有的仍在使用,絕大部分已廢棄。

新浪旅游配圖:黑井 攝影:紫籐

還未過橋,就見“節孝總坊”,清末文物,恐怕是“老佛爺”文化影響,鳳在龍之上。所謂“總坊”,是當年地方鄉紳召集附近共同建造,可見當時黑井當年的顯赫地位。

街道兩旁都是小百貨,主要的商品就是各種形狀和不同功用的鹽品,再有就是臘肉、火腿、干豆豉和本地的雀嘴茶。

古巷幽幽,木刻花窗,雕梁畫棟上附著的蛛網塵絲,青石板路上的深深蹄印,無不在訴說著古鎮的歷史與曾經的輝煌……

8、石鼓鎮 長江第一灣流經的地方

長江流至沙松碧一帶,水勢寬衍,江水青幽,兩岸青柳成行。這裡是看長江第一灣落日的極好處所,登臨沙松碧村之後的小山,長江第一灣可盡收眼底。

新浪旅游配圖:石鼓鎮 攝影:luna熊貓愛旅行

沙松碧對岸,便是著名的歷史名城——石鼓鎮。這神奇的地方,有許多美麗的傳說,相傳木天王曾在這一帶藏有寶物,並留有一首詩,其雲:石人對石鼓,金銀萬萬五,誰能猜得破,買下麗江府。詩中所言的“石人”即在沙松碧村北一裡處,江邊有一人形巖石,江水枯季方能看到。

在歷史上,石鼓鎮是兵家重地。三國時期的諸葛亮“五月渡泸”,南宋時期的忽必烈“革囊渡江”都在這兒上演。時至上個世紀,當年賀龍領導紅軍第二方面軍北上抗日,長征至此,竟然也選中此地,橫渡金沙江。

新浪旅游配圖:未經雕琢的古鎮 攝影:luna熊貓愛旅行

至今,在鎮邊的小山上屹立著一座紅軍渡江紀念碑。碑前有一尊雕塑,表現的是一位氣宇軒昂的紅軍與一位情深意切的老艄公道別的情景。

石鼓鎮歷來是藏區與漢族地區交易的重鎮,藏民把皮毛和中草藥帶來這裡出售,又買回茶葉、鹽巴、布匹等日用品,平均每3天趕一次集。石鼓鎮西側有個忽見江灣的山坡,是拍攝長江第一灣的較佳位置。

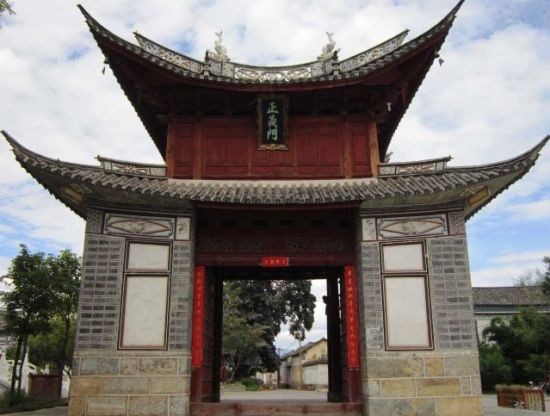

9、騰沖和順 雲貴高原的江南水鄉

和順古鎮,位於雲南省騰沖縣,和順古名陽溫暾,因境內有一條小河繞村而過,更名“河順”,後取“士和民順”之意,雅化為“和順”;全鎮住宅從東到西、環山而建,漸次遞升,綿延兩三公裡。

新浪旅游配圖:和順古鎮 攝影:泡魚兒

同其他古鎮相比,和順多了些大氣,少了些商業氣息;多了些文化古韻,少了些喧囂熱鬧,這裡的美和靜,不多不少,剛剛好。所以來到和順,除了參觀景點、觀賞建築,多少也要模仿一些和順人閒適、安然得生活態度,卸下壓力,惬意的小住幾日。

新浪旅游配圖:洗衣亭 攝影:泡魚兒

洗衣亭,顧名思義就是供村婦洗衣、洗菜的亭子,沒有什麼特別之處。和順是著名的僑鄉,自古以來村中男人十有八九離家在外經商謀生,家中的全部擔子就落在了女人身上。發了財的男人為了家鄉婦女洗衣有個遮風避雨的地方,便在溪邊河邊修一座座亭子,供村裡的婦女們洗衣洗菜。從清光緒年間開始,逐步沿河修建6座形態各異的洗衣亭,是和順最獨特、最溫柔的建築。

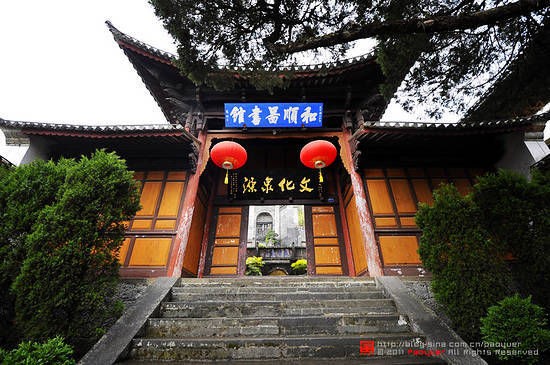

新浪旅游配圖:和順圖書館 攝影:泡魚兒

作為滇西高原美名遠播、歷史文化內蘊十分豐厚的“華僑之鄉”、“書香名裡”,和順擁有“在中國鄉村文化界堪稱第一”的“文化之津”和順圖書館。圖書館位於古鎮入口的雙虹橋畔,占地1300多平方米,建築物由大門、中門、花園、館捨主樓、藏書樓等組成,為一中西合璧式的建築群。大門為清光緒年間所建漢景殿的牌樓式大門,門額懸和順清代舉人張砺書“和順圖書館”匾額,藍底白字,十分醒目。

這裡的民居多為合院式建築,一般由正房、廂房、廳房、照壁等基本元素構成。正房系合院院落內的主體建築,其面寬多為三開間,少數為五開間或七開間,前面帶廊子。正房的明間作為堂屋,是家庭議事和進行重要活動的核心空間。正房兩側次間為臥房,廂房則建於正房前兩側,開間進深小於正房。廳房與正房相對而設,有平房和樓房,廳前有花園,照壁多作裝飾處理。

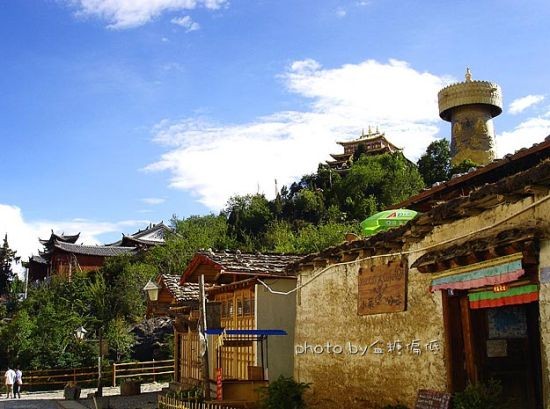

10、月光之城 香格裡拉獨克宗

獨克宗古城,坐落在雲南省迪慶藏族自治州的香格裡拉縣建塘鎮上,因而也叫建塘古城。這裡海拔3300米,在群山環繞中的這塊開闊的壩子上,有一座形似大龜的小山包,人們叫它大龜山,各族人民世代居住在山包的周圍,久而久之就形成了今天的獨克宗古城。自古以來,這裡就是茶馬古道重鎮,也是今天滇藏公路的必經之地。

新浪旅游配圖:松贊林寺,在古城哪個角落都能看見 攝影:血糖偏低

迪慶高原晝夜溫差大,冬季寒冷,而獨克宗古城卻溫暖安詳。這是因為古城的南邊有一列山巒,剛好形成一道天然屏障,令西南的寒風不能長驅直入。城北是水源地,流淌著三條生命河,滋養著這片土地上的各族百姓和豐富物產。北邊的高地上,就是著名的松贊林寺,也是雲南最大的藏傳佛教寺院。

新浪旅游配圖:獨克宗 攝影:血糖偏低

獨克宗古城街市環山而建,古城內的舊房子已經比較難看到,都是在原址翻修或者新建的,寬敞明亮,依然是典型的藏式土掌房為主,還有一些木楞房。城內分金龍、倉房、北門三街,有33個巷子。用粗拙的條石鋪成的道路,很有年代感。古城中心有四方街,無論從哪條街走,都能轉到四方街。

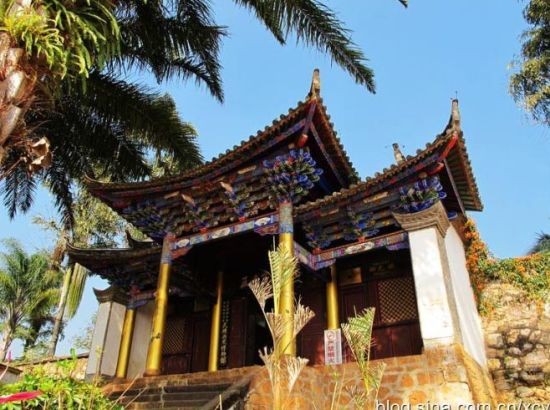

11、普洱孟連娜允古鎮:中國最後一個傣族古鎮

娜允古鎮位於普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣城,是中國至今還保存著的最後一個傣族古鎮,已被列為傣族歷史文化名城。娜允古鎮迄今已有700多年的歷史,娜允即傣語內城的意思。娜允古鎮的房屋是傣漢兩個民族不同風格合璧的建築群。

從古代至近代,孟連歷代28任土司,統治達660年,隨著土司統治的延續,娜允古城也得到逐步的完善和擴大,形成了宣撫司統治區(孟連、瀾滄、西盟等)方圓數百裡的政治、經濟、文化、宗教中心。

新浪旅游配圖:孟連宣撫司署 攝影:珠江如歌

娜允古鎮在東南亞傣族人民的心目中是一個神聖的地方,因為歷代傣族土司衙門——孟連宣撫司署就設在這裡。娜允由“三城兩鎮”(上中下城和芒方崗、芒方冒)組成。土司時代,娜允古鎮上城是土司及家奴居住的地方,娜允古鎮中城是官員和家屬的居住地,娜允古鎮下城則是下級官員的住處,芒方崗和芒方冒是林業官和獵戶居住的寨子,孟連宣撫司署位於上城的最高處,上、中城佛寺也巍然屹立在宣撫司署的附近。孟連宣撫司暑,傣語稱“賀罕”,意為金色的王宮,土司召賀罕,即為金殿之王。孟連宣撫司暑曾在清代被焚毀,1878—1919年重建。

娜允古鎮雖然歷史悠久卻至今仍保留著傣族古城的特色和風韻,蘊涵著豐富多彩的傣族土司文化,以及宗教建築,飲食、服飾、節日、音樂、舞蹈、民俗等文化、有著珍貴的歷史價值和藝術價值。