象邊山沙丘遺址挖出璜璋 新會周代已有古國(圖)

日期:2016/12/15 15:09:30 編輯:古代建築

璜

璋

考古工作人員移師沙堆鎮

象邊山沙丘遺址挖出“璜”和“璋”專家判斷

新會古井象邊山遺址從今年4月中旬開挖,經過3個多月的緊張挖掘,文物挖掘工作於昨天結束。據專家介紹,該遺址迄今有3000年歷史,出土的一批石器可佐證新會和惠州兩地文化交流始於周代。(詳見本報5月18日A10報道)最後幾天的搶挖工作中,現場挖出了三千多年前代表權力象征的禮器“璜”和“璋”,省文物考古研究所副所長卜工表示,“璜”和“璋”是部落首領或者家族長老佩帶在身上象征權力的裝飾品,根據當時主流社會的判斷,新會在周代已經有“古國”(注:各地古城或部落之間相互結盟、征戰、兼並,而形成一個個城市性國家雛形,即古國)存在。

考古現場

兩件寶貝皆為古代石器

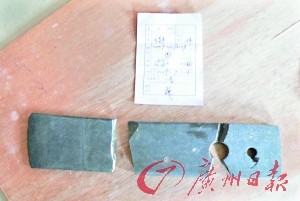

昨天,記者在省考古隊駐地見到了被稱為“璜”和“璋”的這兩件寶貝,兩者皆為古代石器。

璋是一個石鏟,也並不是完整的石器,由三段塊合成,其中還缺少了一小段塊。長約25厘米,寬約5厘米,其中在石鏟頭部還有一個圓孔。璜為大半圓圈形狀,直徑約8厘米,像如今人們常常佩帶的手镯般大小。

“璜”和“璋”都是剛剛從探方中挖掘出來的石器。“我們在挖掘尾聲,分別在不同的探方挖掘出了這兩件寶貝,其中璋的散段碎片在之前開始陸續出土,挖掘尾聲發現璋的最上面一截,距地面1.4米左右,與較早前發現的段塊拼接成為一個較為完整的璋,目前尚欠缺一段塊就完整無瑕了;而璜則在距離地面1.7米左右挖掘到。璜的制作難度相當大,需要彎曲石頭,這可以看出古代制造石器的技術非常先進。”考古挖掘隊隊長黎飛艷說。

發現意義

填補了嶺南周代

考古史上的空白

至昨天挖掘工作結束,新會古井象邊山沙丘遺址共開挖16個探方,挖掘的總面積1600平方米,共挖掘出周代砺石、石鋤頭等石器工具和陶罐、陶片等300多件文物,其中發現了在以往同類遺址中沒見過的桃形石刀和石范,兩項發現填補了嶺南周代考古史上的空白,同時證明新會和惠州文化交流始於周代。

“廣珠鐵路修建以後這個象邊山遺址將被覆蓋,我們已用可控制航模在高空對整個遺址全貌進行了多角度的拍攝。”航拍照片整理後共有100多張,這份考古研究材料將會留給地方博物館收藏。

前期只是挖掘遺址的文物,後期工作將更加艱巨,下一步,考古人員將對陶罐、石器、禮器等進行修補還原,到目前為止已經修復了30多件文物。卜工表示:“估計整理的時間要超過挖掘的時間,將來把這些文物留給新會博物館,還要辦個規模展覽,名字就叫《商周在新會》。”

據省考古專家介紹,《周禮》記載了六種宮廷祭禮所用的玉器:圭、璋、璧、琮、琥、璜,而挖掘的璜和璋就是古代六大禮器其中兩個。“璜和璋均是古時的禮器之一,一般是部落首領或者家族的長老佩帶在身上象征權力的裝飾品。”卜工表示,新會這個地方在周代已有“古國”存在,璜和璋的發現對於研究新會古文明和發展歷史具有重要意義。

考古進展

目前,考古工作人員移師到沙堆鎮的廣珠鐵路沿線文物遺址進行前期勘察。初步估計該遺址屬於宋代,面積約400平方米,預計挖掘時間為30天左右。