八旬老人王玉發和他的青堆史志《古鎮拾遺》

日期:2016/12/15 16:38:37 編輯:古代建築青堆古鎮對於莊河市來講,就如江蘇的周莊、雲南的麗江一樣,是承載了太多區域歷史光陰的地方,走進青堆古鎮,無論是從民間流傳的歌謠中,還是從鎮內錯落的老建築中,都會讓你聯想到,這裡昔日的繁華。近日,我們再次談到青堆古鎮,是因為這裡有一位因收集青堆古文化,編撰而成11章、20冊、30多萬字的青堆史志《古鎮拾遺》而遠近聞名的八旬老人王玉發。

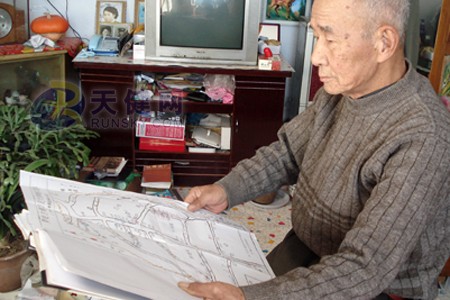

天健網消息(呂化雨 見習記者 丁一)初見王玉發老人,只見他頭戴厚厚的棉帽,身裹泛舊的棉大衣,站在院門前向我們招手,隨著老人推開虛掩的鐵柵門,穿過小院,來到家中,屋內生了爐火,很暖和。老人把記者往熱炕頭上一個勁兒地讓。“我編寫此篇的目的,是要把青堆老街的發展變化說透,說明古鎮階段性的復興與崛起,讓子孫後代不忘歷史,牢記過去,為古鎮積累文化資料。”

隨後,老人打開了回憶的閘門……

一位八旬老人的執著

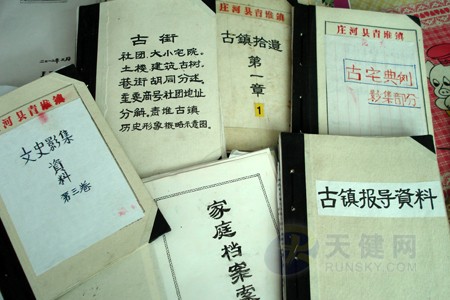

“1985年,我參加了青堆鎮的全國征集黨史大事記活動,5年間跑遍了省內大部分市縣,完成了從1945年到1990年這45年間的黨史資料征集工作。其間,我發現還未曾有人寫過青堆子的古鎮史,於是便萌發了要寫這本書的願望。”說著話,老人從裡屋捧出一摞摞的資料、圖片。裝訂簡陋的文件夾、鋼筆書寫的目錄、手繪的地圖……一大堆看似雜亂無章的“史料”,卻凝結了王玉發十幾年奔波的成果。

“青堆子不僅興起得早,而且一度在莊河三鎮中最是興旺。”王玉發說,他出生於舊中國與日偽統治時期,只念過小學,後來有幸參加了革命。退下工作崗位後,每每到學校給孩子們講述青堆歷史,總感覺資料太少,於是便開始有意搜集這方面的史料。“青堆興、孤山浪,莊河不趕趟。”這是清乾隆八年(1743年)青堆子正式開埠後,民間曾流傳的諺語,王玉發在收集整理古鎮民間故事時,發現了許多象這種朗朗上口且蘊意深遠的俗語,逐一編撰記錄。

為了讓歷史更加鮮活、真實

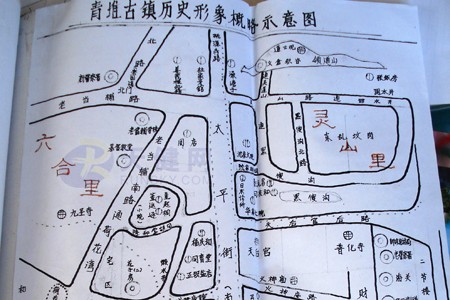

古鎮文化底蘊厚重,《古鎮拾遺》就是欲還原歷史,從古鎮如何興起發展到古跡與文化遺產,直至傳說奇聞、商號名錄,甚至具體到每座老房子的來龍去脈、主人姓甚名誰,還把老房子編號、命名繪制了多張地圖……從2006年開始,王玉發幾乎跑遍了青堆的大街小巷,訪遍了能找得到的每一個老人。據了解,僅《青堆地區抗日烽火》一章,他就走訪了80多人。走訪回來,先寫一遍手稿,修改、確定之後再抄一份清樣,後面還會注明受訪者的姓名、年齡、住址等。

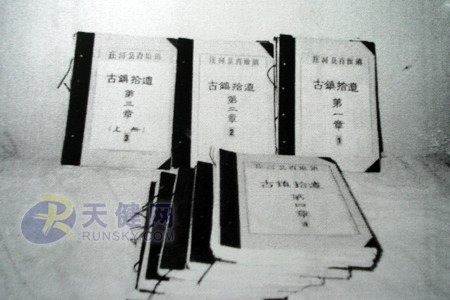

從2006年開始,王玉發便把收集到的資料進行整理編撰,分為十一個章節,包括古鎮概述、古鎮方興志、古跡與文化遺產、古鎮奇聞等,取名《古鎮拾遺》。不過他說,這書名也並非最後定名,有可能出書時還會更改。

“如今了解古鎮史料的許多老人已相繼過世,因此搶救和挖掘古鎮史料工作更應抓緊進行。” 王玉發說,2009年,為了收集整理《青堆地區抗日烽火》,他前去鞍子山鄉探訪過於天軍老人,當時老人已86歲,2012年3月,當王玉發老人路經此地再去拜訪時,得知於天軍老人已過世了。談起這些,王玉發不禁潸然神傷。

搶救挖掘古鎮歷史,希望恢復保護老街

2012年6月29日,青堆鎮黨委政府隆重召開了恢復保護青堆老街研討會,邀請了原《大連日報》主編高連仲、現任上海巴金研究協會副秘書長周立民、原《新疆日報》主編周粟以及作家孫惠芬等,就青堆鎮老街的保護和恢復展開了研討,王玉發也受邀參加。

當天,與會者參觀了青堆老街的古建築,對於魚市街、官衙街兩旁原封原貌的古建築風格專家學者們表示了由衷的贊歎,大家認為,充分利用老街歷史資源和深厚的文化底蘊進行老街的保護和恢復,不僅有力助推青堆中心城市建設,更能從根本上改善老街居民的生活狀況。

采訪中,記者了解到,《古鎮拾遺》已被有關人士關注,並責成專家學者進行整理較對。王玉發老人告訴記者,他渴望這本史志能及早出版,以讓更多的人了解真正的青堆子。