桂林平樂縣榕津:榕蔭庇護的古鎮

日期:2016/12/14 10:11:34 編輯:古建築保護

月老古榕

青磚黛瓦的古街小巷

榕津的古戲台,當年的桂劇、粵劇一出出曾在這裡上演。

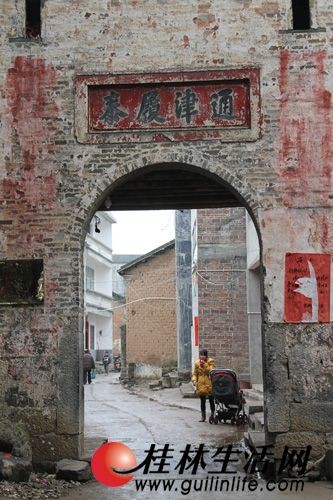

古街西北端入口,通津履泰。

榕津古街道。

廖炳坤家的豪宅,盡管有些破敗,但依稀能看出當年的威嚴。

榕津,一個安靜的村莊。之前一直聽朋友說,那是個歷史文化深厚的古韻小鎮。她始建於宋紹興元年,距今已有近千年的歷史。曾是舊時州府所在地平樂縣的東南水上交通樞紐,北上桂林,南下梧州、廣州出海口,商賈雲集,貿易發達,一時繁華無兩。

提起榕津,村裡人很自豪地說,他們有媽祖、有古老的會館、有“一河兩渡三上岸,十榕八桂九井十三塘”。一條250多米長的古街,收藏了古鎮所有的時光與厚重。

走進榕津,與幾位朋友,看古榕交融,踏青石小路。兩旁青磚黑瓦,屋宇相連。偶爾看到一個老人坐在門前,神態安詳。恍惚間,仿佛走進她的歷史,探尋著昔日的榮光。

月老古榕

榕津人愛榕崇榕由來已久。據傳北宋時候,榕津的第一座寺廟龍益寺的和尚們,看到這裡物產豐富,地肥水美,但對面有一座形似猛虎的石山,他們擔心壞了這一地的好風水,便栽下十株榕樹以解除煞氣。榕津,便因此得名。

在古鎮西北口,有幾棵幾近千年的大榕樹。榕樹枝繁葉茂互為連理,相扶相持。據村支書老侯介紹,最大的古榕樹干將近9米的合圍,高20多米,樹冠覆蓋面積約1900平方米。抬頭仰望,綠葉濃蔭,遮天蔽日,偶爾葉隙之間亮光穿透,像極了那天上眨眼的星星。

路的正上方,兩棵古榕虬枝相抱,形成一道天然的拱門,又似月老牽線搭起鵲橋,讓那有情人結為連理,故稱月老古榕。相傳舊時代的男女青年,因姑娘深藏閨中,無法自由相見,要說媒定親,家人常到這古榕前祈願,每每獲得美滿姻緣。村裡的老人說,如果來到這裡尚是單身,不妨對著古樹拜一拜,沾沾古榕的靈光,或許能夠遇見有情人。當然,這是笑談。

老侯說,古鎮裡的“十榕八桂九井十三塘”,八桂不見、十三塘難尋,現在也就只有十榕還可以數全了。

古戲台

大榕樹旁有個古戲台,安靜、端莊、落寞。它像一個還有著旺盛生命力的歲月老人,靜靜站在路口,看著來來往往的村民和旅客。老侯說,榕津人喜歡看戲,他們年輕的時候,就曾坐在古榕樹下古戲台前,聽著一場又一場的桂劇、粵劇、閩南戲,如癡如醉。

莫士貴今年72歲了,住在古街一棟老房子裡。15歲時就跟著村裡的劇團走南闖北到處演出,足跡遍布桂林、蒙山、鐘山、八步等市、縣和鄉下。說起當年唱戲時的熱鬧和風光,老人兩眼淚水汪汪。那時榕津的戲班遠近聞名,每到過年過節,很多地方都來請唱。去時,人們喜氣洋洋熱情歡迎;聽戲時,觀眾聲聲喝彩,都很文明;走時,有人鞭炮歡送。後來,打鼓的師傅走了,沒有人再來接班,戲班便漸漸散了。上世紀80年代,村裡人還湊錢辦了科班,對村裡青少年進行桂劇表演培養,希望以此重振桂劇。但20多年過去,當年走鄉串村、給鄉親們帶來無限快樂的戲班,隨著成員們娶妻的娶妻、嫁人的嫁人,以及一些老人的老去,也散了。

現在,老人已基本不再拉琴,更多的是和幾個老人聚在一塊,娛樂一番。當我們想請他拉上一曲時,老人臉上有些尴尬,很抱歉地說,琴放在別處,好久未曾碰過了。

古街和媽祖

街口有座門樓———魁星樓。傳說當年有魁星在此站立過,古時小鎮裡去趕考的人都會事先上樓參拜。門上方镌刻“通津履泰”四個大字,可見這裡曾是個水上交通要道。

據莫士貴介紹,榕津古鎮坐落在桂江的兩條支流榕津河及沙江河的交匯處,上通漓江、茶江、荔江,可達桂林、柳州和陽朔、平樂、恭城、荔浦等地,下入桂江、西江、珠江,抵梧州或廣州出海口,是古時廣西東部的一個熱鬧的內河小港。民國時期繁華一時,號稱平樂的小香港。

走進古街,兩排老房子,多為店鋪。有些老房青磚黛瓦、飛檐畫棟,尚保存有宋、明、清和民國建築遺風,寧靜而古香;有些則水泥瓷磚、換了門庭。屋裡傳出電視的聲響,門前偶爾閃過一輛摩托車,讓人頓生時空交錯之感。遙想那個平民素衣,富人綢羅,小商小販挑著擔子吆喝生意的繁榮年代,已是隔了多少時光。

當年的豪紳廖炳坤的大宅多少能诠釋古鎮舊時的繁華。開闊的大門,高高的層樓,三門兩天井的深深老屋,烏牆黑瓦,高聳挺立。門檐上飾有壁畫及各種木雕,具有濃郁中國傳統手工技藝色彩;用來抵御土匪的外牆,將整棟大樓裹得嚴嚴實實,牆上還留著一個個槍眼。當年主人的財大氣粗和威嚴莊重就這樣被展現得淋漓盡致。

廖炳坤民國時期曾做過幾個縣的縣長,對當地鄉民亦不乏扶危濟困之舉。據傳1948年定居香港,兩年後客死他鄉。現在老屋住著一位40多歲的婦人,屋裡養了幾只雞。

古街上,曾經會館眾多,著名的粵東會館裡供奉著榕津人的媽祖。阿豪是一直看守著媽祖廟的人,今年已經70多歲,耳朵有點背。關於媽祖和古鎮的歷史,他所知甚少,一直念叨著他哥哥知道得更多。當年來這裡經商貿易的許多廣東、福建人,逐漸定居於此,為心中有個寄托,便在此供奉了媽祖。現在華山村、平樂和榕津都供有媽祖。每年農歷三月二十二日,三地輪流為媽祖換一次裝,巡游3天。這是當地人一件風光大事。榕津人有很好的經濟頭腦,早早用巡游掙來的錢成立了媽祖基金,用於村裡的公益事業和鼓勵孩子讀書考大學。

長壽井與義渡

行至街尾,小鎮頓然變得開闊。前面一位婦女正在搖井洗菜。老侯說,這便是村裡的長壽井,“九井”便只剩下了它,當年的古井模樣也在前幾年加了井蓋,改成現代的搖井。

旁邊是渡口,“一河兩渡三上岸”說的便是這裡。當年車船商賈雲集的繁忙景象已不復存在,現在在離古渡不遠處有一座石橋,橫跨兩岸,靜靜地為村民提供著往來的方便。

古鎮的歷史,隨著熟悉掌故的老人的逐漸故去,很難為鄉民准確地記起,但他們心裡還有無數古鎮榮光的追憶。老侯說,他們希望能把古鎮的歷史好好地整理出來,利用旅游,將古鎮的傳奇向世人展示。

- 上一頁:惠山古鎮的歷史淵源

- 下一頁:密雲古北口 明長城懷抱中的魅力古鎮