寧波發現宋元時期古河道遺跡

日期:2016/12/14 12:19:25 編輯:古建築保護

鄞江它山堰1號地塊考古現場發現的古河道。寧波市文物考古研究所供圖

鄞江它山堰1號地塊考古現場發現的古道

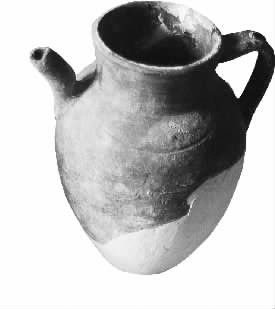

出土的器物

昨天下午,寧波市文物考古研究所就鄞江它山堰1號地塊考古發掘成果對外發布,稱在該地塊發現了宋元時期的古河道、石砌堤岸、道路等重要遺跡。目前,共完成發掘面積1070平方米,出土各類遺物620余件。

這是寧波市文物考古研究所聯合鄞州區文物管理委員會辦公室、中國國家博物館、中國科學院、華東師范大學等專業機構,對它山堰1號地塊進行了為期一年多時間的搶救性考古發掘和遙感探測,得出的結果。

遺跡位於鄞江的“古城畈”

它山堰1號地塊,鄞江當地人稱為“古城畈”,位於今鄞江鎮鎮區東側,北臨鄞西南塘河,西側為溝通鄞江與鄞西南塘河之間的洪水灣洩洪閘,西南、東南分別為鄞江環繞,東北倚鳳凰山,由此形成了一個相對封閉的半島狀地貌。

來自市文物考古研究所的許超,是它山堰1號地塊考古發掘項目的領隊。昨天下午,他介紹說,由它山堰1號地塊沿鄞江溯游而上約一公裡,有唐太和七年(833)修築的水利工程它山堰,宋代在它山堰上游又築回沙閘、在今鄞西南塘河上游築洪水灣塘,明代築官塘、光溪橋,形成了復雜的渠首系統……“正是千百年來人類活動與自然環境間的交互影響,形成了今天的它山堰1號地塊遺址。”

許超說,早在2013年10月至11月,市文物考古研究所就聯合西北大學對該地塊進行了先期考古勘探。去年3月以來,市文物考古研究所又組隊,分兩期對該地塊進行了搶救發掘和遙感探測,共完成發掘面積1070平方米,揭露出宋元時期的古河道、石砌堤岸、道路、灶、房址等遺跡多處,出土各類遺物620余件。

古河道很可能是文獻記載中的“小港”

此次發現的古河道呈東北—西南方向貫穿它山堰1號地塊,溝通南塘河與古鄞江。許超說,勘探和遙感分析顯示,古河道長約280米、寬約20米、距現地表最深超過4.5米。“發掘情況表明,古河道岸線逐漸收窄,底部逐漸淤積,並最終被填埋廢棄,按其使用時代大體可分為宋元、明清、近現代三個階段。”

昨天在考古發掘現場,可以看到古河道已干涸,在其東側岸線有石砌堤岸,呈凸字形深入古河道中,堤岸圍起的區域就好像一個臨水的大露台。許超介紹說,這些堤岸的主體部分位於古河道與古鄞江交匯處,由外向內共有石堤四排,其中保存最好的第二排殘高達1.1米,長10.5米,寬約0.8米。

石堤由大小不等的石塊壘砌而成,臨水面平整,直接築砌於石渣護坡之上。石堤內側護坡系分層夯築,其間夾以黃土,石渣層厚約0.3—0.5米;石堤外側護坡邊線伸出堤岸約2.7米,底部打有木樁加固,厚約1米。

許超說,從出土遺物看,石堤與護坡的修築年代應在宋元時期,發現的四排石堤很可能是同時修築,其中第二排為主要的防護堤岸,內外兩側的石堤主要起加固作用。

據南宋魏岘所著《四明它山水利備覽》卷上“洪水灣”條載:“去(它山)堰半裡余,沙港之南,地名‘古城’。有小港,南屬於江,今為沙所壅。耆老相傳,謂舊嘗於此置碶,近緣屢經洪水,江流沖入,漸與港通。恐日後為江水沖開,溪流頓匯,宜築堤岸。”

“結合文獻記載和考古發現分析,此次發現的古河道很可能就是文獻記載中的‘小港’”,許超解釋說,“這個港指的是河,‘小港’也就是小河,而並非海港”。

出土瓷器品類包含當時各大窯系

發現的道路遺跡位於它山堰1號地塊南側,大致呈西北—東南走向,一端與石砌堤岸渣石護坡連通,一端延伸入環鎮東路之下。已揭示路面部分長約56米,寬約2.3—5.8米不等。道路為碎石渣拌土夯築,多處為兩層石渣間夾一層黃灰色土,局部夾有黃土。石渣中含較多草木灰以及少許碎磚瓦塊、紅燒土、碎瓷片等。路基南側局部采用片石立砌或平砌護坡。路面兩側另發現有房址、灶等生活遺跡。從出土遺物看,該道路的砌築與使用年代亦為宋元時期。

還有一個令人費解的發現是,路面兩側發現了5處灶,除1處僅存有灰底外,其余3處為圓形,1處平面呈方形。記者發現,這些灶都是朝下挖的,有的由磚壘成的,有的則由石頭壘成。而且都離古河道不遠,其中一處圓形灶就緊靠著古河道邊。

在離河道那麼近的地方,為什麼會搭灶?“有可能是在建這些道路、石堤時搭的,臨時用了之後就廢棄了。”許超說,從灶坑的開口層位及填土內的包含物來看,其時代應為宋元時期。

此外,在石砌堤岸與道路交接處還發現有一面積100平方米左右的夯築平台,亦由渣石夾土分層夯實而成,台基南側采用片石包砌護坡,其時代同樣為宋元時期。

發掘中,共出土各類陶、瓷、銅、鐵、石質遺物標本620余件。其中以瓷器為大宗,器型主要見有碗、盤、盞等生活用具,包含了當時南方常見的龍泉窯系、建窯系、景德鎮窯系的產品,以及本地燒制的一些陶瓷器,其中既有質地粗陋者,也不乏精品之作;銅錢多為北宋中晚期錢幣;鐵器見有鐵勺;石器見有磨盤、夯頭、柱礎、秤砣等。

為研究宋元時期

鄞江歷史提供了新的實物佐證

唐太和七年(833),鄞縣縣令王元在鄞江主持修築了我國古代四大水利工程之一的它山堰。此後,鄞江鎮一帶不斷修築了各類配套的水利設施,形成了復雜的渠首系統,至今鄞江鎮周邊仍保留有豐富的水利工程遺跡。

它山堰1號地塊緊鄰它山堰,三面臨水。夏秋之際,山水暴漲,該地頻受洪水和淤沙之苦。據南宋《四明它山水利備覽》卷上“洪水灣築堤”條載:“淳祐三年(1243)秋,連經大風水,沖壞江堤,溪流走洩。岘聞於府黃大卿,並委築治。”清張恕纂《光緒鄞縣志·各鄉水利總論》載:“宋寶祐(1253—1258)中,制使吳潛始就其地(洪水灣)置三壩,一瀕江,一瀕河,一介其中,功與王侯置堰等。後中、外二壩墊於江,只存瀕河一壩。”

許超說,發現的石砌堤岸雖未必是文獻記載中南宋淳祐、寶祐年間在洪水灣一帶所築的堤岸(壩),但應與宋元時期對洪水灣一帶的水患治理活動相關。而位於古鄞江與“小港”交匯處的凸字形石砌堤岸,結合與之相連的夯築平台和道路遺跡看,其不僅可用於防止洪水對河岸的沖刷,在豐水季節應該也具有一定的船只停靠、貨物轉運等功能。這些遺跡的發現,為研究宋元時期鄞江水利建設史和經濟發展史提供了新的實物佐證。

那麼此次發掘出來的遺跡,接下來將如何保護?鄞州區文物管理委員會辦公室主任謝國旗昨天在現場建議,用遺址公園的形式來加以保護,“可以將遺跡的主要部分進行實地展示,也可以采取全部回填,以真實數據和照片為依托,建造室內模型來進行展示”。

- 上一頁:西十裡遺址發現龍山文化遺物

- 下一頁:化流溪河流域發現早期遺址