千年古鎮如何保護性開發

日期:2016/12/14 10:09:14 編輯:古建築保護

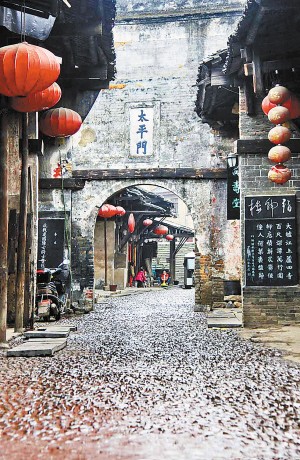

歷盡滄桑的古城一角。

靈川縣的大圩古鎮,有著廣西四大古鎮之一的美稱,2005年還被國家建設部、文物局授予“中國文化名鎮”榮譽稱號。

歷盡滄桑的古城一角。

靈川縣的大圩古鎮,有著廣西四大古鎮之一的美稱,2005年還被國家建設部、文物局授予“中國文化名鎮”榮譽稱號。古鎮地理位置優越,東臨潮田,南接陽朔,西與桂林城接壤,北靠靈田。古老的母親河緩緩地從她的腹地流過,向下可到梧州乃至廣州,溯江可上桂林甚至可以到達湖南。故此,流傳有“逆水行舟上桂林,落帆順流下廣州”的說法。除此之外,它還是古商道的必經之路。

古鎮始建於公元前200年間,距今約2300年的歷史。一條2.5公裡長的青石板路從鎮中穿過。它有八條大的街巷,13處用途不一的碼頭,留存有相當規模的清末民初的古建築群,還有“四大家”、“八中家”、“二十四小家”商號以及一批有價值的文物古跡。除此之外,這裡的自然景觀極為優美,富有鄉村氣息。

令人遺憾的是,占有眾多優勢的大圩古鎮,至今未能開發出像樣的規模,打造出古鎮的品牌,不能不說這是一件憾事,更是一種資源的浪費。這裡邊當然有著各種因素作祟。但是,從長遠來看,作為一種旅游資源,開發與保護好古鎮,使之造福一方是必然之勢。筆者經過多年的實地調查深入思考,大膽對古鎮的旅游開發提出一些不成熟的看法。

第一,給古鎮定好位。大圩古鎮距離桂林僅18公裡,交通相當便利,坐車10多分鐘就可以到達,而且它地處鄉村,有著豐富的自然資源,綠色農產品豐富。利用這種優勢,依托桂林旅游資源,將大圩古鎮定位為“觀光休閒旅游”勝地,吸引桂林市區內外及外地游客來此觀光旅游消費,促進大圩旅游業的發展,增加當地老百姓收入是可行的。

第二,招納投資商,打造古鎮文化產業。千年古鎮,擁有者豐富的文化資源,政府可以借鑒雲南麗江、江蘇周莊、廣西黃姚古鎮的成功經驗,引進外商投資,實施政府主導,投資商運營,老百姓受益的運作模式,保護性開發古鎮旅游產業。

第三,挖掘旅游特色文化產業。大圩古鎮以圩大而出名,充滿商業氣息。自明朝年間,古鎮就已經是重要的物資集散地,商業比較繁華。繁榮的經濟孕育了富甲一方的商業大家,較為出名的有清末民初號稱東鄉第一財主的黃源順等四大家,還有“八中家”、“二十四小家”等。他們的存在,反映了當時大圩古鎮的繁華。現今發掘他們的商業文化,展現他們的發家史,無疑是抓住古鎮最富有特色的文化產業的關鍵。

發揮名人效應,擴大古鎮知名度。古鎮歷史久遠,與眾多歷史名人結緣。明初大才子解缙,流放桂林時曾經游覽過古鎮,並揮筆寫下了《桂林大圩》一詩,詩雲“大圩江上蘆田寺,百尺深潭萬竹圍,柳店積薪晨釁後,壯人荷葉裹鹽歸”。形象地寫出了大圩周邊村民趕集時的情景;明代大旅行家徐霞客於丁丑崇祯十年閏四月二十六日途經大圩熊村,在他的游記中記下了這樣的話“聚落甚盛,為甫中所僅見”,盛贊大圩古鎮經濟的繁榮;革命先行者孫中山先生,1921年12月1日溯江途經大圩,並在古鎮塘坊碼頭發表演說。將這些名人與古鎮的事跡寫下來,既可以傳播歷史文化,又可以擴大古鎮的知名度。

壯大本地農家樂生態旅游產業。古鎮山好水好,自然景觀優美,生態資源極其豐富,特別是生態農業尤為突出。古鎮幾乎沒有工礦企業,各種污染少,空氣清新,植物多是原生態,多為綠色無污染的植物,這可以讓游客玩得放心,吃得開心,住得爽心。如今大圩發展的特色農產品,諸如千畝提子、千畝臍橙、千畝綠色無公害蔬菜、萬畝草莓,吸引著各地游客前來采摘。隨之一批有品位上檔次的農家樂山莊、農莊、度假休閒區如雨後春筍般出現,大批游客來此休憩消費,使當地老百姓得益。

搶修一批文物古跡,發揮它積極的社會作用。古鎮至今仍留存著上百年的古代建築,有的還有著時代和地方特點,譬如說古街兩側的明清和民國初年遺留下來的古建築群;解放街上的漢王廟,光明街上的漢高祖廟;漓江北岸的13個用途不一的碼頭。稍加整修,就可以開放,供人參觀。

開辟古鎮美食文化一條街。大圩古鎮商業發達,五方雜居,其傳統小吃融合了桂林周邊市縣小吃風味,講究色香味。它的小吃有粽子、包子、饅頭、湯圓、甜酒、糊辣、米粉、面條、發糕、米豆腐等等。光糕點就有年糕、米糕、碗糕、馬蹄糕和千層糕等,風味十足。完全可以在古鎮開辟一條小吃街。還可以通過舉辦各種美食節擴大它的影響力,吸引更多游客來古鎮游玩。

現在大圩古鎮開發恰逢桂林市大力創建國家旅游綜合改革實驗區的機會,古鎮應該緊緊抓住這個千載難逢的時機,科學規劃,合理安排,打造品牌,這樣一個充滿活力的新古鎮就會展示在世人面前。

(編輯:申燦)

- 上一頁:西班牙古鎮迷你宮

- 下一頁:廿八都古鎮保護與旅游開發初探

熱門文章

熱門圖文