一把青銅古劍劃開歷史迷霧

日期:2016/12/14 12:28:27 編輯:古建築保護

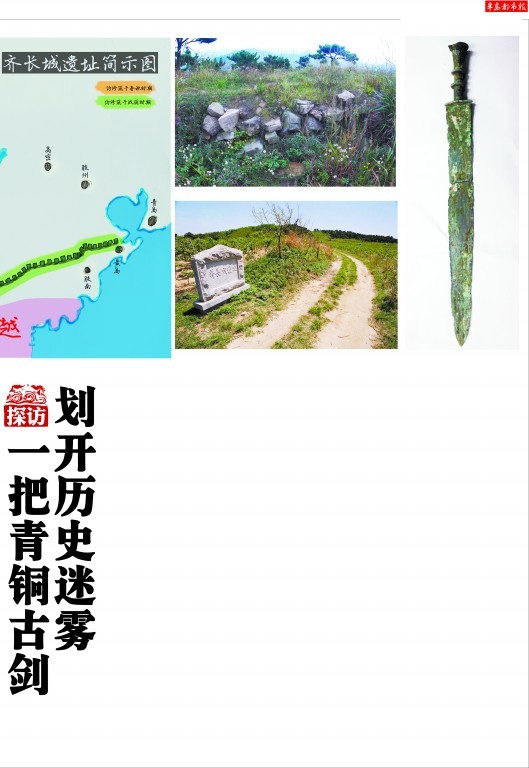

長城青島珠山段遺址齊長城青島徐山段“左關”遺址

齊長城西起濟南長清縣,東至青島開發區長江路街道東於家河社區入海,全長618.9公裡。在開發區境內,齊長城途經62座山頭,全長15.8公裡。開發區境內的齊長城珠山段為石築長城,大部分被毀,而自徐山至入海處均為土築長城,遺跡最高處也不足1米。然而,我們依然可以從陳列在開發區博物館內的一把青銅古劍來佐證歷史,追尋齊長城今日的蹤跡。

昔日高聳城牆,如今變為“土堆”

齊長城到底在哪兒?為了追尋齊長城的蹤跡,12月3日,記者駕車在開發區內展開了尋找。首先記者在開發區齊長城路上附近一面山體上,見到了一座城牆,當記者滿心以為這就是齊長城的時候,卻被門衛告知,這是某藥廠的體育館,他們按照長城模樣修建的,而問起齊長城的具體位置,土生土長的開發區人也語焉不詳。

多方尋找無果,記者聯系了開發區博物館原館長李居發,在他的帶領下,記者一行人驅車趕到了開發區徐山。徐山位於開發區牛王廟社區。記者將車停在牛王廟社區後,跟隨李居發步行上山,一路上記者見到,半山腰上還有許多農民開墾的田地,絲毫看不出這處僅有海拔87米的小山上會有什麼古跡。

步行大約十多分鐘,記者來到了一處十字路口,李居發停下了腳步,他指向右邊道:“這就是齊長城的遺址。”

面前的長城讓人無法相信。這看起來就像是土堆,最高處離地面僅有一米左右,最矮處與地面齊平,上面還長了茂密的植物,完全看不出當年雄關堅城、拒敵於外的威武之感。

據李居發介紹,這段長城以夯土為主,初時高七八米。上世紀40年代還高兩米,但因為年代久遠現如今高一米左右。記者也不禁有些納悶,這裡的長城為何與一般人印象中的八達嶺長城差別如此之大呢?

李居發說,因為在春秋戰國時期,國家的財力比較有限,而且當時的科技水平和生產水平都處於比較低的水平,所以那個時候並沒有辦法大量地采石或者燒磚,所以徐山這段的齊長城會采用土作為建築材料。

在古代,城牆是重要的防御措施,而建築的材料有的用磚石,有的用木頭,甚至有用蘆葦或者稻草制成的城牆,而土質的城牆,都是較為久遠的,如統萬城、齊長城和鄭國城牆等等,此外土質的城牆制作也相對簡單,就是用人力夯土,將土夯實成為牆的形狀,而且牆體的形狀大多都是梯形,最主要的是這些土質城牆大多數都非常高大厚實。記者也了解到,修建時在土裡面添加了鹽水,使其更為堅固一些,而這樣的城牆建成的時候連錐子都不容易扎入,可見古人的智慧。

在城牆的結構上,境外的一面,是筆直樹立的,而境內的一面,則是一道傾斜的土坡,這樣的結構在防御戰中能起到巨大的作用。本國的士兵可以順著斜坡爬上城牆,用長兵器和弓箭等遠程武器,向敵人傾瀉火力,而敵方卻難以徒手爬上筆直並且堅硬的城牆,這就能起到防御的作用。

關口不見城門,只剩一條土路

“這段齊長城上還有一個關口,就是左關。”李居發介紹,根據記載,齊長城上有許多關隘,如西風關等等,但是唯一一個可考察的就是“左關”。李居發認為,“左關”應該就在徐山上。

“左關”的記載源於清代在靈山衛出土的著名文物“齊國三量”。同許多有銘文的銅器一樣,“齊國三量”也有銘文,其中還有“安陵”和“左關”兩個地名。其中一件“左關銅”上的銘文還注明左關用的釜要以倉廪用的釜為標准。李先生也認為,“左關”應該是齊長城東部的一個關隘,而且其作用應該是屯兵駐防、稽查並征收關稅,相當於今天的邊防哨所兼海關。“而且"齊國三量"上面所指的安陵古城就應該是齊國東部管理左關的一個邊關城市。”

沿著城牆步行,隔著大約幾十米的位置有兩條交叉的小路,附近的村民叫這兩條路一個為“東門”、一個為“西門”。李居發告訴記者,他曾經在這裡進行了長時間的考察,發現當地的老人還能知曉當年的情況,“他們說這裡應該有兩個城門,寬大概都在1米左右,這個城門足夠行人和一般的工具通行,但是沒法通過春秋戰國時代的戰車。”李先生對這裡為何設置兩個門洞,而且大小均為1米左右感到非常困惑,“解放戰爭期間,這裡毀於戰火,只剩下這條如今依然被使用著的小道。”

從實地探訪中,記者發現齊長城的遺址保存得並不完好。李居發告訴記者,這裡出土的文物雖然只有一把青銅劍,但佐證了當年的歷史。

目前這把劍就陳列在開發區博物館內。這把青銅劍劍柄長8.5厘米、劍身長35厘米、劍寬4厘米,總長有43.5厘米,已經斷裂成了3部分,但是拼接起來之後還是完整的,而在青銅劍出土的位置還一起出土了三個青銅的箭镞,這些箭镞大約半指長,上面銹跡斑斑,但是還能夠看出鋒利的形狀和兩個尖銳的倒鉤。

李居發介紹稱,這些文物是在開發區紅石崖街道山宋家社區出土的,出土的時間在2009年,當時這個地方正在施工,挖到離地面近3米處,發現了這些文物,幾位村民認為可能是文物,就報告了當地文物管理部門。

山宋家社區位於靈雀山北麓,可直接到達齊長城的關隘,據此推斷,這應與齊國將士守衛長城有關,以抵御楚國將士的進攻。李居發也告訴記者,在戰國時代,雖然已經出現了鐵器,但非常稀少,而青銅器則比較貴重,“像皇宮裡的青銅鼎,這些禮器才捨得用青銅,說明當時青銅武器也是比較珍貴的。”李居發認為,這把青銅劍不僅價值珍貴,而且對研究開發區境內戰國時期齊國的軍事具有很高的歷史研究價值,填補了開發區文物保護的一項空白。

修復招標開始,明年“復活”長城

“齊長城將要修復了!”12月4日記者了解到,日前山東省文物局公布了第四批606處省級文物保護單位名單,在這份名單當中,青島就有32處得以入圍,包括老捨故居、膠萊運河、海雲庵等等。省文物局局長謝治秀已經表示,齊長城世界遺產重點項目保護方案已經全部獲批,將打造“齊長城自然文化風景帶”,“這是世界上現存最古老的長城。”黃島區博物館相關負責人告訴記者,年前齊長城黃島段兩段遺址將進行修復招投標,明年開春後將正式動工。

記者了解到,省文物局局長謝治秀在此前舉行的新聞發布會上表示,目前《齊長城總體保護規劃》已編制完成,齊長城長清段、萊蕪段、臨朐段(2處)、安丘段、莒縣段、五蓮段、諸城段及黃島段(2處)等10處重點區段和重要文物點搶救性保護維修方案全部獲國家批復,部分工程實施逐步展開。“國家文物局批准齊長城保護項目5個,核定資金2360萬元。”謝治秀說。

而文物部門的相關工作人員也告訴記者,希望社會各界都能夠重視文物的研究和保護工作,讓社會中湧現出更多的文物研究和保護工作者,才能夠研究出更多的成果,為人類文明發展史添磚加瓦。

文/圖記者徐新東劉鑫徐傑實習生張欣健出土於青島齊長城遺址的青銅古劍。“齊長城最顯著的特點就是因地制宜,充分利用地形就地取材,節省了人力、物力和財力。”

記者:我們知道,齊長城長達千余裡,經過濟南、泰安等多個縣市,那麼齊長城在黃島區境內有多長?

紀中良:齊長城是春秋戰國時期齊國修築的軍事防線,始建於齊桓公元年(公元前685年),經齊靈公、齊威王不斷增修,至齊宣王時基本完成。後來齊湣王又加整修,先後歷經幾百年。修成距今已2600多年,西起黃河河畔,東至黃海海濱,經過了山東十三個縣,長達一千多裡,幾乎把整個山東南北分為兩半。齊長城黃島段先後經過大村、六汪、鐵山、黃山、隱珠等街道(鄉鎮),翻越100多座山頭,由西到東縱貫黃島全境,最後從靈山衛街道進入青島開發區境內入海,根據實地調查,齊長城沿小珠山北峰過鹁鴿山、大頂山、經徐山東去,在於家河村的東北方入海。這個地方現在在青島市黃島開發區保稅區東側。

記者:這段齊長城與其他地方的齊長城相比有什麼特點?這些齊長城遺址現在的情況如何?

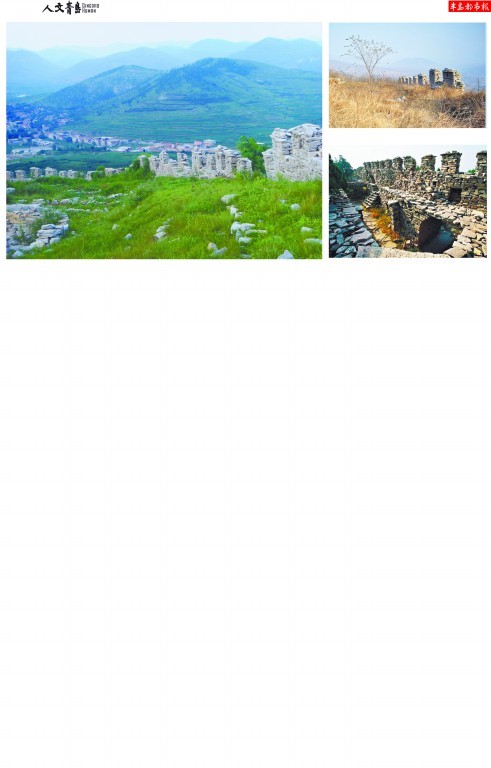

紀中良:齊長城多依山勢而建造,山嶺之地又多築在峰頂處,因此,齊長城又有“長城嶺”之稱。但長城所經過的沿線也有平坦的地方,所以作為齊長城的整體建築結構設計、城牆結構各有不同,黃島段是齊長城保護工程的重要一環,特別是東部終端入海的部分,背陸臨海的地理環境形成了黃島段的獨特之處,前幾年來考察的專家認為,黃島境內50多公裡的齊長城雖然年代久遠,但保存得比較完整,算是國內外古建築遺址中保存較完好的。

記者:我們印象中的長城都是八達嶺長城那樣的,都是磚石壘砌的,很高大雄偉的樣子,齊長城在建築上有哪些不同呢?您了解到的建築用料都有什麼樣的呢?

紀中良:齊長城跟八達嶺長城的年代是不一樣的,工藝和生產環境也不一樣,所以建築的方法也不一樣,齊長城建築充分利用山險代替長城的作用,這樣不僅能夠節省人力物力,而且利用地形可以讓城牆防御力更高,烽火台也多設在山嶺的高巅之處,齊長城最顯著的特點就是因地制宜,充分利用地形就地取材。黃島段雖然只有50多公裡,但在不同地段用料都不一樣,用料中有用石灰、糯米漿和沙混合而成的三合土,在黃島六汪鎮的峰台頂用的就是這樣的建築方式,這段長城殘基長300多米,裸露部分夯築也很細密,非常牢固;再就是用山上的塊石,多數在高山地段,小珠山部分最具代表性。小珠山海拔700多米,是齊長城途經的最後一座高山,由於山高坡陡不容易運輸,所以選用山上的石塊進行壘砌;最後就是純粹用土,如鐵山街道背兒山以西的地段,它在丘陵上所以就地取土夯築,但不如三合土堅固,這從其坍塌後僅留“嶺槓”的情況就可以看出來。

記者:用料這麼復雜,對黃島區齊長城的修復工作會有難度嗎?具體如何進行保護呢?

紀中良:保護遺址就是保護歷史,齊長城是世界上現存最古老的長城,是世界文化遺產長城的擴展項目。在保護方面,先要制訂總體保護規劃然後進行保護。雖然修復工作有難度,但從2008年底,山東省文物局就正式啟動齊長城資源調查工作,2012年2月順利通過了國家驗收,保護規劃和專項方案的編制工作也隨即啟動。去年8月份還成立了原膠南市齊長城遺址保護管理委員會,負責齊長城遺址保護工作的規劃協調、遺址修繕、資料整理、後勤保障和學術研究等方面的工作,按照地域的劃分,實施分段管理,以街道辦事處為單位成立保護隊伍,做到定期巡查,明確責任,在徐山上面的石碑,也是當地政府設立的,政府規定,在穿越齊長城的主要道路兩側設立齊長城保護碑和界碑標志。這樣也能夠讓當地的各個部門明確遺址的位置,配合文物保護的工作。這次齊長城黃島段有兩段遺址將進行維修,一處是金豬坑至苗家南山段,另一處是六旺鎮山周段,維修工作年前就會啟動,先進行招投標,明年開春後會正式動工,計劃對其中的夯土層用土修復,文物部門也計劃著對殘損嚴重的邊坡部位和斷面進行覆土、補夯加固、修補,清除對牆體穩定有威脅的植物根系,完善長城附近山體的排水系統,引入植被保護等。

記者:齊長城是中國最古老的長城,那麼它當時的軍事價值和文化價值分別是什麼呢?

李居發:1987年12月長城被列入了《世界遺產名錄》,齊長城也在這個范圍內。齊長城從春秋時期開始修建,到戰國時期完成,齊國是我國歷史上最早修築長城的國家,齊長城比秦長城還要早400多年。齊長城是中國最古老的長城,它的軍事價值在於:它在2500多年前的春秋時期開始修建,戰國時期,各諸侯國相互征討,戰爭頻發,為了維護他們自身的利益,各國開始大規模修築長城。齊國是當時的大國,也是當時最早修建長城的國家。並且中國長城是世界上工程量最大的冷兵器戰爭時代的國家軍事性防御工程。長城的施工修建完全是就地取材,在山上用石頭,在平地用土,有的是用土石相結合,很有創造性,非常偉大。利用自然和適應自然,這是了不起的建築設計思想。

另一方面是它的文化價值:中國長城蘊藏著中華民族兩千多年的光輝燦爛的文化藝術,它的內涵也十分豐富,除了城牆、關城、鎮城、烽火台等本身的建築布局、造型、雕飾、繪畫等建築藝術之外,還有詩詞歌賦、民間文學、戲曲說唱等。古往今來的帝王將相、騷人墨客和詩詞名家等為長城留下了許多不朽的篇章。

記者:為什麼說“左關”是我國最早的海關?它在當時的作用是什麼?

李居發:清鹹豐七年(公元1857年)的時候,在現在的膠南市靈山衛鎮的明代城牆邊,曾經出土了三件戰國時代齊國田氏鑄造的衡量器,上面記載了“安陵”和“左關”兩處地名,史學界一致認為“齊國三量”所記載的“安陵”和“左關”兩處地名應該與齊長城有直接的關系,齊長城有很多的關隘,但只有“左關”是有實物記載的,當地村民對“左關”東西兩個城門,俗稱“東嶺口”、“西嶺口”,直到上世紀五六十年代遺跡還存在著。其實,齊長城是齊國為了防御楚國而修建的長城,在戰爭的時候起著防御作用,和平時候還要穿過長城有貿易往來。“左關”是齊長城東部的一處關隘,齊國在這兒屯兵駐防,征收關稅,作用相當於現在的海關。這裡緊靠著入海口,因此,它完全有理由成為中國最早的海關。

記者:新進發掘的台頭遺址歷史跨度大,它距離齊長城遺址很近,與齊長城有什麼關聯嗎?

李居發:台頭遺址價值是很大的,之前文物部門曾經進行過4次考古勘探,發現了包括龍山文化時期、春秋戰國時期以及秦漢時期的大量文物,也就是說從4000多年前的龍山文化到1000多年前宋金時代,台頭遺址整個歷史跨度長達3000多年,台頭遺址也就是戰國時代的齊國古城—安陵城,它的發現,對齊長城研究有重要的意義。根據考古發現,齊國的軍隊駐防的范圍大約有4平方公裡,也有駐防水軍的港灣條件,在靠近齊國邊界的地方齊國必然要設一處水軍基地,這個地方是否具備停泊條件呢?古安陵城北側有一條發源於小珠山,流經辛安村通往膠州灣的河道,全長大約10公裡,從辛安村到海邊就有3公裡,海水沿河道溯流而上,直接到達辛安村,是一個天然的港灣,沿著河道兩岸都可以泊船,另外,在明清的時候,兩岸有四個冠以“港頭”的村莊:港頭臧、港頭陳、港頭李、港頭劉四個帶“港”的村莊,根據《黃島區志》對這些村名的考證,這些村莊都是以古代的港口、泊船地來命名的,據此可以推斷,這處港口就是當年齊國的水軍管理基地。

本版文/齊長城萊蕪段遺址。齊長城錦陽關段遺址。齊長城濟南段遺址。

“清朝鹹豐年間,在靈山衛這挖出了三件齊國的青銅器,上面銘文中提到的"左關"就是青島地區齊長城的一個關口。”