考古發現北京建城已3060年

日期:2016/12/14 12:21:42 編輯:古建築保護

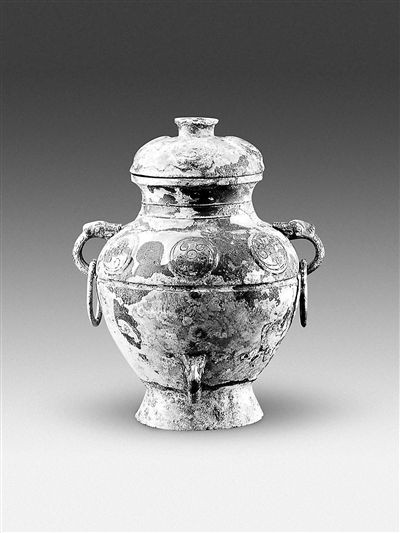

克罍

克盉

“西廂工程”出土的銅辟邪

2015年是北京建城3060周年。

這一具體時間是如何確定的?三千余年來,北京城走過了多少風風雨雨,經歷了多少世事變遷,皆通過考古工作一一展現。

西周

燕城

出土青銅器文字內容成為確定北京建城直接依據

“燕京”是北京城古代的稱謂之一。北京城為什麼會與“燕”聯系在一起,又是何時與“燕”聯系在一起的呢?

《史記》記載,西周初年周武王滅商後,封重臣召公奭於一處名為北燕的所在。這是文獻中見到“燕”的最早記載。但北燕究竟在何處,長期以來學人不得其解。答案的解決要歸功於考古學。

1962年夏,北京大學歷史系考古專業的鄒衡先生在房山區劉李店、黃土坡、董家林村一帶進行調查並試掘。他把出土的陶片仔細整理,認為燕國的始封地極有可能就在琉璃河。

此後,琉璃河遺址開展了長達數十年的考古發掘。1986年11月下旬,當黃土坡村M1193號大墓發掘到底部時,天空飄起了雪花。為了趕在封凍前將墓葬清理完畢,考古人員加快了速度,冒雪清理。就在清理即將結束的前一天,負責墓底清理工作的人員,意外地從墓坑東南部的泥水中發現了兩件完整的青銅器物——銅罍和銅盉。由於它們銹蝕嚴重,加之從墓底取出時全是泥水,工作人員決定先放入庫房,待墓葬清理完畢後再進行除銹。想不到兩個月後,經過除銹,這兩件器物的蓋內和器沿內壁上發現了同為43字的銘文。而文字的內容也成為確定北京建城的直接依據。

銘文的大意是:周王說,太保,你用盟誓和清酒來供你的君王。我非常滿意你的供享,令你的兒子“克”做燕國的君侯,管理和使用那裡的人民。克到達燕地,接收了土地和管理機構,為了紀念此事做了這件寶貴的器物。根據銘文,這兩件青銅器被命名為“克罍”和“克盉”。從銘文中可以肯定的是:琉璃河遺址是西周燕國的始封地,也就是文獻中的“燕”。

太保召公奭是周初三公(周公旦、召公奭、姜太公)之一,地位十分顯赫。對於這座墓葬墓主人的身份,多數學者推斷為召公奭的兒子燕侯克。

燕國建立之初,統治者在董家林村修築了北京地區迄今最早的古城址——西周燕國都城。

那麼,西周燕都城建成於具體哪一年?這要輪到天文學大顯身手了。據《史記》記載,周武王十一年滅纣,同年封召公奭於北燕。武王十一年合公歷是哪一年?

武王伐纣之年一直是學術界熱衷討論的問題,至少有四十多種不同的結論。

1976年,陝西臨潼零口出土的利簋(一件青銅器)的銘文記載,武王克商時有天上哈雷彗星出現,這是一個重要的依據。1910年哈雷彗星出現過,按照它76年出現一次的規律。南京紫金山天文台的專家從1910年倒推上去,到第40次是公元前1057年。再結合《尚書·召诰》、《竹書紀年》的記載,專家們將公元前1045年定為武王克商,也就是琉璃河西周城的始封之年。

後來,“夏商周斷代工程”根據天文推算、文獻、金文歷的綜合研究,確定公元前1046年為武王克商年。

因此,以公元前1045年計算,至2015年為北京建城3060年的日子。

戰國至西晉

薊城

推測薊城應在宣武門至和平門一帶

戰國時期,北京地區是當時七雄之一的燕國所在地,城址為薊城。據郦道元的《水經注》載,薊城之名得於薊丘。有些專家認為今廣安門白雲觀西牆外有一高丘名為“薊丘”,即是古薊城址。考古人員在周邊地區發現了大批燕式瓦當(宮殿建築上的構件)、水井等。所以推測薊城應在宣武門至和平門一帶。但由於這一地區自戰國兩漢至今一直是城市建設的中心地區,歷代建設可能把早期遺址徹底破壞了,所以還需要多一些的依據。

除了薊城外,北京還發現了窦店、長溝、蔡莊等古城址,它們主要用於軍事防御和對外擴張。

秦代的薊城承襲戰國,其位置仍在北京城西南。根據考古資料,當時薊城南城牆,應在今法源寺以北,北牆應在長安街以南。但也需要更多的資料。

西東漢代除薊城外,還發現有廣陽、博陸城等小城址20余座。

1965年,北京西郊八寶山以西約500米,發現西晉王俊妻華芳墓。據墓志記載,華芳“假葬於燕國薊城西二十裡”。以墓中出土的一把骨尺折算,晉代20裡就是8712米。由此可斷定西晉薊城的西城牆,就在今天會城門附近。

唐

幽州

東至法源寺西至白雲觀

唐代的北京城名為“幽州”,是北方的軍事重鎮。幽州城的規模,據《太平寰宇記》引《郡國志》載:“薊城南北九裡,東西七裡,開十門。”城周長32裡,約合今23裡(每唐裡約合今0.72裡),呈長方形。城的四至史書缺載,根據出土的唐墓志及石經山的唐代石經題記等,大致可以斷定東城垣在今西城爛缦胡同與法源寺之間的南北一線;西城垣在白雲觀西土城台至小紅廟村之南北一線;北城垣在白雲觀至頭發胡同一線;南城垣在今西城姚家井以北的裡仁街東西一線。

幽州城的位置與北魏薊城的位置基本一致。城內西南設有子城、坊、市。

遼

南京

“南線閣”、“北線閣”之名疑來自遼代

938年,遼太宗在唐幽州城的基礎上興建土木,定為“南京幽都府”。

1012年,遼聖宗改為“析津府”,設遼南京。南京是遼五京中最大的城。其北城牆在白雲觀北側東西一線;南城牆在白紙坊東、西街一線;東城牆在爛缦胡同與法源寺之間;西城牆在會城門至蓮花河東岸。

南京(燕京)雖稱為“京”,但在它屬遼的187年中,只有保大二年(1122年),燕王耶律淳、秦王耶律定在這裡當了10個月的皇帝。所以說不上是遼國真正的國都,恐怕也只能算政治軍事重鎮。

《遼史·地理志》載南京“城方三十六裡,崇三丈,衡廣一丈五尺”。有八座城門,“皇城”在西南隅,有居民住的26坊,城北設市。城市的人口達30萬,除漢族外,還有奚、渤海等少數民族,從“肅慎”、“罽賓”等坊名可以看出還有東北、西域的少數民族。

“皇城”的東北隅建有燕角樓——其位置幾乎正當遼南京的城市中心,是城中最重要的地標之一。明代其地仍稱“燕角”。現在西城區有南線閣、北線閣等地名,有學者認為“線閣”即為“燕角”之訛誤。

金

中都

北京正式成為統治半個中國的政治中心

北京二環路的西南區域,埋藏著一座古代的城市。它不像後來的元大都在北土城還留有城垣殘跡可供剖析,也不像明清北京城在東便門、西便門保存有城牆可供觀瞻。但它開創了北京成為首都的新紀元。這就是至今已有862周年的金代中都。

金代海陵王完顏亮在天德三年(1151年)頒布《議遷都燕京诏》,在遼南京城的基礎上擴建新城,共征用民夫80萬、兵夫40萬。

這座城將遼南京城東、西、南三面城牆各向外擴展三裡。城牆周長共18690米,全部為夯土版築而成。

貞元元年(1153年)3月,完顏亮正式下诏遷都,改遼南京為中都。從此北京正式成為統治半個中國的政治中心,成為國家的首都,並被後世大一統的元、明、清三朝沿襲。可惜,這座宏偉的城市僅存62年便被蒙古軍隊放火燒毀。

金中都由大城、皇城、宮城三重城垣相套組成。但經過800多年的風雨侵蝕,只有三段城牆保留,訴說著當年的輝煌與壯觀。最大一處是豐台區鳳凰嘴村的西南角城牆,東西長20米,高約3米;一處位於豐台區水產公司倉庫院內,西距鳳凰嘴約20米,為南牆;還有一處僅長幾米,位於高樓村,是西牆的殘存夯土。

大城全長37公裡,開有城門13座。這些門中,有2座名為麗澤門和會城門。“麗澤”、“會城”的地名也一直流傳至今。南面的豐宜門為整個城市的正門,因門外有拜郊台,所以至今留有“豐台”的地名。

皇城基本位於大城中央略偏西,在現在的廣安門以南,為長方形小城。周長9裡30步。開有4門。

皇城的中央為宮城。宮城的布局分為中、東、西三路,主要宮殿在中路。宮城是完顏亮仿制汴京營建的。為此他特意派工匠將汴京的宮城繪制下來交給張浩,讓他按圖修建,並且從汴京征集了大量能工巧匠,將汴京宮殿中的可用部件都拆了下來,運至中都。

城內的居民區稱為坊。中都內共有62坊,比遼南京多36坊,坊名如北盧龍坊、棠陰坊等,仍沿襲遼南京的舊稱。

金朝把原在西郊一條名叫洗馬溝的小河圈入中都內,流經皇城的西部,營建成西苑(又稱魚藻池、同樂園或太液池)。1992年,考古人員對魚藻池及其湖心島遺址進行了發掘。800多年過去了,這裡已成為原宣武區白紙坊的青年湖。經過發掘,清理出一些金代的河堤岸。侯仁之先生據此撰寫了《金中都魚藻池遺址簡介》,於1993年10月立於青年湖。

1990年的“西廂工程”北起西便門,南至菜戶營,南北縱貫金中都宮城的中軸線。市文物局向市政府寫緊急報告,得到市領導的重視。經過5個月的勘探,在鴨子橋南裡3號樓前和濱河路31號樓前發現了大面積的建築基礎夯土。參照文獻記載,前者應是應天門,後者很有可能是金中都大安殿(相當於故宮的太和殿)。兩者間的白紙坊西大街與濱河西路交叉路口發現的夯土區應為大安門。

侯仁之先生又寫了《北京建都記》,於2002年7月立於廣安門外濱河公園,寫明“刊石於金中都大安殿故址之前”。

1990年10月,北京市園林局在右安門外的玉林小區建宿捨樓時發現一些排列整齊的石板和木樁。考古人員到現場後,確定這是一處水涵洞,也被稱為水關,就是穿城牆下,供河水進出的水道建築。次年3至6月,進行了正式發掘,將水關遺址全部揭露出來了。

水關遺址位於涼水河(金中都南護城河)北岸,這個位置是金中都景風門西側的城垣下。它表明,金中都的水系,源於西湖(今蓮花池),流經魚藻池(今青年湖),再流過龍津橋,之後折向東南,經過水關出城。

水關是一處木石結構的建築,用材巨大。它的底部建築結構是現存中國古代都城水關遺址中體量最大的,建造方法同宋代《營造法式》中的記載一致。

元

大都

建國門外古觀象台乃是元大都東南角樓舊址

元太祖十年(1215年),蒙古兵攻破金中都。宏偉的金皇城宮殿,毀於兵火。中統二年(1261年),創下不世戰功的元世祖忽必烈初到金中都舊城時,由於沒有宮殿,只能住在當時的遠郊區、現在的市中心北海太寧(亦稱大寧、萬寧、孝寧等名)離宮。

至元四年(1267年),忽必烈令劉秉忠在金中都東北方主持營建新都城,並將其命名為“大都”(蒙古語為“汗八裡”,即大汗之城)。太寧宮被指定為新城設計的中心。

元大都是在空闊的平地上規劃興建的,也是外城、皇城、宮城三重城垣相套的傳統形制。在平面布局上采用了我國傳統的所謂“前朝後寢,左祖右社”的原則。它“城方六十裡,門11座”。平面略作長方形。

大都城的城牆用夯土築成,城牆四角建有角樓,今建國門外南側的古觀象台,就是元大都東南角樓舊址。

北面城牆現在德勝門外祁家豁子一帶,並向東西兩側延伸。薊門裡學院路一帶仍保留有土丘遺跡,俗稱“土城”。東西兩面城牆的南段與明、清北京城的東西城牆是重合的。

1969年5月,拆除西直門箭樓時,明代的城牆內赫然出現了元大都和義門的甕城城門。門洞內刻的題記證明是在1358年加築的。城門設置有防御火攻裝置:城樓中心西壁台階下並列兩個水窩,每個水窩由五個水眼的石箅子構成,下面是磚砌的水池。池外砌有流水溝,水經溝分三孔可達木質城門額上。這是我國建築史上首次發現的防火新資料。城門洞用磚券砌築,比明代城門洞矮小,所用磚料是一種薄型城磚。

元大都城經過周密規劃,今鼓樓以北設立了“中心閣”。把全城中心作出明確的標志,在我國城市建築史上是一大創舉。全城的街道縱橫交錯,有如棋盤。

明清

北京城

“四九城”一說源自嘉靖朝

現今的北京舊城(二環路以內范圍),是在明北京城的基礎上不斷改擴形成的。

明永樂四年(1406年),明成祖朱棣“诏建北京宮殿”,於1420年建成。重建的北京城,依然采用了元大都的格局,采用大城、皇城、宮城的格局。嘉靖朝又加築了外城,呈“品”字形。“四九城”的名稱也最先來源於此。壯美的中軸線是整座城市的脊梁。

莊嚴的宮殿,秀美的御苑,嚴密的城門,典雅的角樓,深邃的寺廟,各異的胡同,栉比的四合院……都集中體現了明帝都北京城的總體設計思想和建築工藝的精髓。

清代北京城的建設是以明北京城為基礎的。清政府對城市進行了一些改造和擴建,增建了一些王府和胡同。這也就形成了現在北京舊城的基本風貌。

- 上一頁:廣安發現“高大上”南宋墓葬 內雕宅院武士守門

- 下一頁:東堂遺址揭開神秘面紗