道教化新發現一篇道教碑文的解讀

日期:2016/12/14 12:21:08 編輯:古建築保護

平遙南神廟

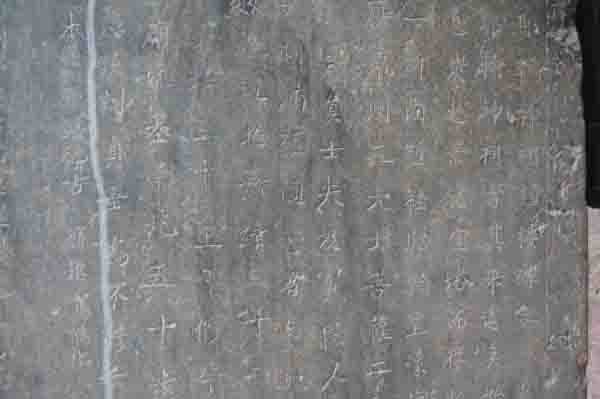

重修耶輸神祠鐘樓碑

按此碑刻立於明代嘉靖四十一年(1562),碑文內容並不復雜,主要記述嘉靖三十二年(1553)及次年間,平遙縣干坑裡鄉民集資為當地耶輸神祠造鐘蓋樓之事。其中值得探討的學術問題有兩點:一為“耶輸神祠”的來歷,一為當時住持該祠道士的來歷。首先我們看,碑文稱該神祠“始自周而至今(明代)”,歷史久遠。明代管轄的中國境內,有如此久遠神祠的大宗教,不外乎儒、道、佛三教而已。查《明會典》列入的儒教官方神祠中,沒有“耶輸神祠”。又考佛教、道教寺觀奉祀的神靈及祖師雖甚龐雜,亦未見名為耶輸神者。據上揭碑文稱:平遙耶輸神祠“是於前代(元代)之間始立”。其兩庑所奉神像,雖有三大士菩薩、二八羅漢、子孫聖母等佛教、道教諸神,但其正殿所奉主神“耶輸聖像容儀”不屬於佛道二教,應另有來歷。或許它是元代從西域傳來諸宗教的神祠,例如也裡可溫教(基督教聶斯脫裡支派)所奉的耶稣聖像。此聖像容貌可能已經佛化,因為它似乎沒有耶稣基督最易被識別的標志,聖子在十字架上蒙難的形象。

明代是景教在中國傳播的最後時段,曾經興旺的景教在改朝換代後逐漸走向衰亡,其過程及原因都需更多研究。但迄今出土這一時期的碑刻墓志等文獻文物較少。如果本篇前揭《耶輸神祠碑記》可以被認定與景教相關,那麼對研究明代中期景教衰亡後的去向,將提供一件新的物證。首先從碑文來看,其立碑時間為嘉靖四十一年(1562),正處於16世紀中葉景教在中國內地徹底衰亡之際。其衰亡後的去向,是與中國內地傳統文化主體,即儒釋道三教及民間信仰融合為一體,被完全徹底的中國化了。

按外來景教與中國儒釋道三教的融合,早在唐代其初傳中國時已見端倪。從《大秦景教流行中國碑》及敦煌景教文書等數據來看,唐代中國景教經書的教義思想、名詞術語及書寫格式等,都參照了儒釋道三教經書。尤其儒教尊君孝親的政治倫理觀念,祭祀祖先的禮儀行事,被來華景教吸收。這與西方基督教主張宗教威權高於世俗威權,反對祭拜上帝之外一切被造物及其偶像的傳統教義,是直接沖突的。來華景教的宣教經書,所用名詞術語及行文風格,還附會佛、道二教。例如《景教碑》解釋其名義:“真常之道,妙而難名,功用昭障,強稱景教”雲雲,模仿道教《清靜經》。又如景教所奉天主稱作“天尊”,耶稣稱“夷數佛”,景教士稱“僧”、景教廟稱“寺”等等。佛道二教主張清靜內修,濟度眾生等教義,也多見於景教經書。有學者認為,景教在中國最終走向衰亡,其原因之一是模仿中國佛教的傳教策略,但未能把握本色化與在地化的平衡,教義及禮儀過度中國化,失去原來的宗教文化特色,對中國內地民眾缺乏吸引力。

明代山西平遙耶輸神祠,或許提供了一個景教祠廟過度佛化、道化的例證。這篇神祠碑記題為“東水沙門萬壽山書撰”,據稱其於前代(元代)始立的正殿兩壁“彩繪十地修行故事”,東庑供奉三大士菩薩、二八羅漢神像。可證該祠廟有明顯的佛教化特征。又該祠西庑供奉“子孫聖母”,據說全縣官員士夫及富民人等,“有缺子嗣者敬來求之,必獲應驗”雲雲。那麼這位送子聖母,很可能原是景教的聖母瑪利亞,後來角色演變,被當地民眾視同道觀中供奉的送子娘娘。在中國,普通官員及民眾對寺廟供奉的神像原屬哪個教派,既分不清也不在意。他們最關心的是燒香供神是否有靈驗。這是中國傳統宗教信仰的普遍狀態。不過這座平遙的耶輸神祠,無論其在元代是否也裡可溫祠廟,或佛教化的景教祠寺,但在明代中期住持該祠的卻是一個道教支派的道士。具體來說,他們屬於全真道華山派的道士。

全真道創立於金代,是金元時期華北新興道派之一。元代全真道與太一教、真大道、正一道同為道教的四大合法派別,且因統治者扶植而頗為興盛。明初收緊宗教管理政策,只承認正一、全真兩派為合法道派。明太祖朱元璋推崇有助於王化的正一道,而對只顧獨自清修的全真道不予重視。全真道士不能在官方管理道教的道錄司,及各府州縣的道紀、道會司任職,因此一度衰落沉寂。但全真道並未消亡,而是回歸民間。或隱修於山野,或雲游於江湖,或托庇於正一門下,繼續修持傳承。及至明代中期,尤其正德、嘉靖以降,朝廷管制佛道教及民間信仰的政策松懈廢弛,全真道開始在民間復蘇。諸多新興的全真道支派,進入各府州縣的官祠及民祀觀廟,遞相傳承。新興全真支派中,以托奉金元全真道宗師丘處機的龍門派最盛,其次則以托奉郝大通為祖師的華山派居多。到嘉靖、萬歷以後,全真道的社會影響力大增,各地皆有其住持的祠觀,上至王公重臣,下至士紳百姓,多有信其教義及法術者,教門復興呈遍地開花之勢。

明代自朱元璋采用宗族譜字為皇族宗親子嗣排定輩分,此後譜字詩在民間大興。道教各派亦相繼采用派字譜詩,以排定師徒傳承關系,強化派內同門意識。龍門派、華山派等新興全真支派皆不例外。據張方博士論文的最新研究,目前已知最早采用華山派字譜的時間,大約始於明弘治五年(1492),見於河南許昌天寶宮的一件碑刻[許昌天寶宮始建於蒙古太宗十二年(1240),是元代真大道派重要宮觀。明初真大道因失去合法地位而衰落,天寶宮一度荒廢。明中葉逐漸恢復,弘治年間成為全真道華山派道場。詳見張方論文第二章。該文尚未正式發表,故不贅述。]。又據北京白雲觀藏《諸真宗派源流》記載,郝大通所傳華山派的派字譜詩如下:

至一無上道,崇教演全真。沖和德正本,仁義禮智信。(下略)

現在我們再看山西平遙《耶輸神祠碑記》末尾的署名,有一行住持該祠的道士署名如下:

起意人:道會司道會武真義、師祖郭教碧、門徒郭演秀;化緣人:秦演玄;門徒呂全清、門徒劉真顯而易見,這是以郭教碧為師祖,共傳承了四代的一個道教支派。使用的派字譜屬於華山派,輩分始自第七代郭教碧,其後依次為第八代郭演秀、秦演玄,第九代呂全清,第十代武真義、劉真□、陳真□。其中第十代的武真義,是當時平遙縣道會司的道會。他應是嗣傳郭教碧這一支的掌門弟子,他住持的耶輸神祠應為當時平遙道會司駐地。因為他有道會的官方身份,所以能請動時任知縣張稽古等地方官員為其所立碑記署名。還有那些集資為該祠造鐘蓋樓的“糾首並眾信人”,應是信奉全真道的地方士紳。他們之所以具名出資造鐘蓋樓,或許與明清全真道觀普遍實行的叢林制有關。全真叢林皆須懸掛鐘板,是一個定規。此外,從被奉為“師祖”的郭教碧,在1562年立碑時仍在世的事實來看,這個華山派分支進駐耶輸神祠,估計約有50-60年,最多不過70-80年。也就是說,該祠變成道觀大約始於弘治、正德年間(1488-1521),即15世紀末16世紀初發生的事情。這正是明朝中期景教在中國趨於絕跡,而全真道則從衰寂走向復興的年代。此時一座疑似始建於元代的也裡可溫神祠,被衰而復興的全真道華山派接管,應該是在必然性時勢變化中發生的一個偶然事例吧。

基督教聶斯脫裡派在中國兩起兩衰,最終被佛化、道化而湮滅。其原因復雜,未能把握好本色化與在地化平衡的尺度,或許是一個重要因素。但是在本色化與在地化的張力中尋求平衡,的確是一個難題。是否成功取決於一些非宗教的不確定因素。如宗教傳出地能否持續提供保持本色化的動力和壓力,傳入地統治階級對外來宗教可能造成的安全問題考慮,文化精英及普通民眾對外來宗教的心理容受和認同度等等。這些都不是純粹的宗教性因素,但確實影響著外來宗教傳播的功效。在中國歷史上,只有佛教成功解決了保持本色化與中國化的平衡。景教則是一個失敗的案例。

- 上一頁:定陶十裡鋪北遺址發現古城牆

- 下一頁:滄州發現明代尚書馬昂墓赑屃和殘碑