重慶市永川縣發掘漢東城遺址

日期:2016/12/14 12:18:19 編輯:古建築保護

漢東城遺址

漢東城遺址位於重慶市永川區朱沱鎮漢東村6社,地處長江左岸二級階地,海拔223米。遺址現存面積約10萬平方米,保存較好的區域面積為64500平方米,核心分布區面積約20000平方米。遺址南北向地勢平整,東西向地勢為西高東低的坡狀;北隔安子溝與溪咀上相鄰,南隔貓兒溪與咀咀上相望,東臨長江,西倚對面山。

2013年10月至2014年12月,重慶市文化遺產研究院對漢東城遺址開展了區域性考古調查、考古勘探和考古發掘工作。調查面積為12平方公裡,確定了遺址周邊分布著咀咀上遺址(唐宋)、田塘溝窯址(唐宋)、煙房溝墓群(宋代)、溪咀上遺址(商周、唐宋)、坪坪上墓地(西漢)等5處地下文物,初步掌握了漢東城遺址周邊歷史地理環境;勘探面積共計12萬平方米,探明了遺址各時期遺存的分布范圍、保存狀況及文化堆積結構。

確定了遺址的核心區域以及唐宋時期的功能分區等;發掘面積共計1004平方米,發現城牆、房址、墓葬、灰坑、溝、道路、陶窯等各類遺跡117處,,涵蓋了新石器時代、商周時期、漢代、唐宋元及明清各個時期,其中以唐宋遺存為主。

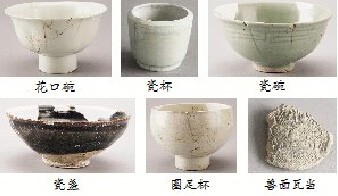

除唐宋遺跡外,還包括玉溪坪文化早期陶窯1座、商周墓葬4座和灰坑5座、漢代房址1座及灰坑3座、明清灰坑20座,出土器物小件1200余件(套),器物標本5000余件(套),依質地可分為陶、瓷、石、銅、鐵、骨等六大類。

從初步整理結果分析,漢東城遺址唐宋時期遺存主要有以下四個方面的重要收獲:

首先,確定了漢東城遺址的性質。本次工作發現了唐宋時期的城牆、高規格石板道路、窯口眾多的精品瓷器、設計合理的給排水系統,與唐宋時期縣城和集鎮的規模和形制相符;結合“唐武德三年析(江津)縣地置萬春縣五年改名萬壽縣地在漢東驿即今五福鎮朱家沱城基砌石尚存居民掘土得碑碣萬壽二字隱隱可辨”“萬壽故縣,唐置宋時廢,在漢東驿”等相關文獻記載分析,萬壽故縣應在朱沱鎮漢東村一帶;同時,城牆為石砌也與考古發現吻合。因此,漢東城遺址可確定為唐、五代、宋初萬壽縣城、宋元時期漢東鎮及漢東水驿所在。

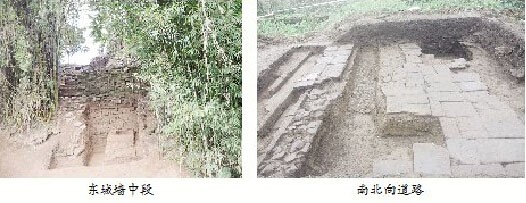

其次,弄清了城牆的走向、功能和構築特點,發現了城堤一體的城牆體系。漢東城遺址城牆圍合形狀呈不規則梯形,東部臨江和南北兩側陡坎均采用石砌城牆,西側靠近山丘主要利用突起於地表的土壟為牆,復原周長約1620米,圍合面積約96000平方米。

城牆構築具有城堤一體的特點,將防洪堤與防御性城防設施巧妙地結合在一起;同時,利用地形特點靈活多樣構築城牆體,在緩坡外側較低處采用條石砌築,底部條石為丁,上部牆體由條石丁順砌築而成,層層向內斜收,每層收分約5厘米,整體收分約20°;緩坡內側較高處填充沙土、亂石與石屑的混合物。

此外,城牆為唐末五代始築的石砌城牆,年代較早,是這一時期四川盆地乃至南方地區少有的石砌城牆。底部采用條石“丁”砌,牆體采用條石丁順結合的砌築方式與南宋晚期修築的合川釣魚城、奉節白帝城均采用條石“丁”砌有著不小的差別,後者可能是更強調防御功能在前者的基礎上改進加固牆體而形成的。

最後,初步探明了四川盆地唐宋縣城遺址的布局與結構。漢東城遺址整體形狀呈不甚規整的梯形,街道布局為一橫(或為二橫,其中一橫可能被現代公路所疊壓)四縱的布局,通往長江碼頭的路網發達,與北方城址規劃嚴整的城市格局存在一定的差異;城牆頂部與當時人們的活動面基本平齊,形成外看城牆巍峨挺拔,內看無牆一馬平川城堤一體的建築特點。

漢東城遺址的布局與結構特點是充分掌握了所處台地的地形特點,因地制宜、因形就勢構築城址而形成的,是濱江台地城址的重要樣本,也是探討四川盆地乃至南方地區唐、五代縣城和宋代城鎮不可多得的實物資料。

漢東城遺址是重慶境內現存遺存最豐富、保存最好、時代延續最長的古遺址之一。通過本次考古工作,廓清了遺址各個時期遺存分布范圍和特點,提取了遺址各個時期的環境信息,為探索遺址不同發展階段聚落形態、區域經濟社會發展史、城堤一體城牆體系的形成與發展等方面提供了重要參考,同時也為科學制定該遺址文物保護、展示與利用專項規劃奠定了堅實的基礎。

- 上一頁:福建省東山發現一門古代火炮

- 下一頁:湖南平江縣發現抗日英烈墓群

熱門文章

熱門圖文