疑若武陵入半岙

日期:2016/12/14 13:23:01 編輯:古代建築有哪些

地處余姚東北部狹長峽谷之中的半岙,舊屬慈溪,周邊有鎮碧山、道場山、逐魂山。向北五裡經鄭家潭可抵岡墩,向南七裡經寺前王可抵宋代古市漁溪,東邊被大山阻隔的是被譽為仙境的桐嶺古村,西邊越騎跨嶺四裡可到張孫。舊時的騎跨嶺,嶺西屬余姚,嶺東屬慈溪。

半岙原住民張、方兩姓,自南宋末年王氏始祖萬一公遷入,張、方式微,至今僅剩十來戶。而王氏則日益興旺,至今已逾五六百戶。在王氏宗祠敦倫堂下,又派分出敦本堂、近仁堂、崇本堂等諸多分支,並陸續移居岡墩、丈亭等地。

據光緒《慈溪縣志》,“半岙之南舊有證心寺,地多桃花,游人至此疑若武陵源雲;之北有打刀坪,坪下有潭曰冷井,即為漁溪之源。”證心寺原稱新慶庵,始建於後晉天福七年(942年),宋治平二年(1065年)朝廷賜“證心教院”。古寺的痕跡,如今僅存於“寺前王”村名之中。打刀坪在俗稱岡墩的方家岡嶺巅,其名一說因岡墩曾有過一家鐵匠店,專制刀具;一說是岡巅泉水打邊倒流慈余兩邑得名。岡即是嶺,方家岡的卵石嶺路,像一本厚厚的書,隨便一翻就是古老、動聽的故事:這蒼老的沙樸樹下,有《舊志》稱為冷井的水潭,終年冰冷不涸,是漁溪的源頭;這清澈見底的水潭,號稱龍潭,一旁曾有龍王堂,是當年大旱時的求雨之處。

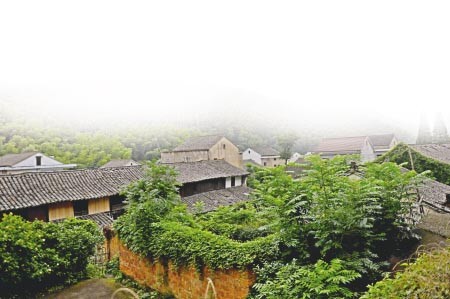

筆者踏進古村的時候,恰好雨止天晴。此時溪流湍急,落差處水瀑飛濺,雖未見《舊志》所說的“懸瀑百丈”,倒也“石矶枕水,仿佛富陽之境”。溪底之石,早已渾圓,溪水繞著它們,或飛珠濺玉,或恣意奔騰。下游如今是寺前王水庫,很多人正在岸邊垂釣。舊時“清潭虛闊,竹木連繞,清澄徹底,鱗介不能潛其形”的景色,已被水庫湮沒。好在清代詩人費志雲的《漁溪詩》的景致還在,“煙收平楚闊,雲起亂山多;蓑笠持竿客,溪頭住若何。”山村清純,溪邊的老屋多是山石砌牆,牆面苔痕斑駁,青籐纏繞。村前古道上的過路涼亭還在,稱“聽松亭”。走在這樣的村巷小弄,不由人滋生出一種清涼、寂寞的感覺。

在村口的古樟邊,今年79歲的王家楓老人告訴我,“民國初年,我三叔在樟樹下辦過‘養安小學’,我在這裡讀過四年書。”在一個殘存幾級石階的地方,老人又說,“這裡曾經有兩進兩廂大屋,號稱廿四間走馬樓,堂前稱‘敦本堂’,是我太公所建的。王氏耕讀傳家,出過很多秀才呢。”查《慈溪半岙王氏宗譜》,王家楓的六世祖王端華和他的四個兒子全是庠生,祖孫三代有八個秀才。《宗譜》印證了民間流傳的半岙“四子五秀才”之說。

- 上一頁:瓜瀝古橋——通濟橋

- 下一頁:漳州埭尾村座座古厝相似