岫雲龍泉:寶珠峰潭柘寺

日期:2016/12/14 12:40:04 編輯:古代建築有哪些

潭柘寺前身是晉代(265—317年)“嘉福寺”,距今約有1700年歷史,而北京城如果從元世祖忽必烈建元大都算起,大約比潭柘寺晚800年。武則天時,寺廟擴建,改名為“龍泉寺”;金代重修後,改名“大萬壽寺”。明天順元年(1457年)恢復舊名“嘉福寺”。清代康熙、乾隆時期,曾進行大規模重修,又改名“岫雲寺”。清代是潭柘寺最為興盛之時,已經具備今天所見規模,今日寺內建築,大部分是明清兩代遺物。

中華人民共和國成立以後,人民政府把潭柘寺開辟為森林古跡,成為了一處游覽勝地,1957年10月28日被列為北京市第一批重點文物保護單位,1978年北京市政府撥款對潭柘寺進行了為期兩年的大規模整修,於1980年8月1日重新對外開放,並於1997年初經有關部門批准,僧團進駐,恢復為宗教活動場所。

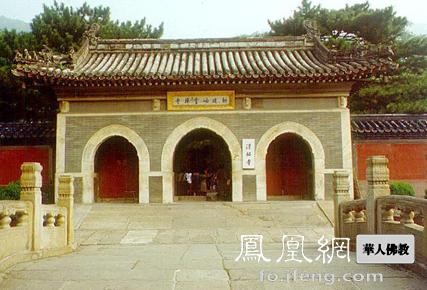

從規模來論,潭柘寺是北京郊區最大寺院。全寺因山而建,殿堂逐步升級而上,參差錯落,層層排列,建築精美,范圍寬廣,四周有高大圍牆環繞。寺院坐北朝南,全寺建築布局可分為三大部分,主要全都建在南北中軸線上。中軸線最南面是一座巨大木牌坊,形制為三間四柱三樓,頂覆黃琉璃瓦,檐下裝飾有斗拱。牌樓前有古松二株,形狀奇特,猶如一頂綠色天棚,遮陽蔽日。山門前還有一單孔石拱橋,名叫“懷遠橋”。過橋即為山門,磚石結構,歇山頂,面闊三間,開有券門三座,券臉均為漢白玉石雕花,明間上正中懸匾額,上為康熙御筆“敕建岫雲禅寺”。山門迎面為天王殿,面闊三間,綠琉璃歇山頂,檐下裝飾有斗拱,大殿內供奉四尊高約三米的巨大彩塑神像。天王殿前兩旁為鐘樓和鼓樓。

大雄寶殿是全寺建築中地位最高的大型建築。面闊五間,重檐庑殿頂,黃琉璃瓦綠剪邊,上下檐均裝飾有斗拱。正脊兩端各有一巨形碧綠琉璃鸱吻,各系以金光閃閃的鎏金長鏈。鸱吻是作為鎮物出現的,傳說為龍生九子之一,屬水,克火,以其形象放置於屋脊,可鎮免火災。這種古代飾件現在北京地區是罕見的。大殿內正中供奉佛祖釋迦牟尼雕像,神態祥和,背後有背光,背光之上雕飾有大鵬金翅鳥、龍女、獅、象、羊、火焰紋等。佛像下面是石質須彌座,左右兩側分別立有阿難、迦葉雕像。

大雄寶殿後是三聖殿,殿兩側植有二株巨大而有氣勢的銀杏樹。相傳為遼代所種,距今已有千年。中路松樹特別粗大,高入雲霄,還有娑羅樹、玉蘭樹和各種名貴花木、果樹等。寺中天王殿的廊子裡,還有潭柘寺一寶,它是一條長約一米,重達150公斤石雕大魚。這魚遠看似銅,擊之能發出清脆樂音。

中軸線終點是一座樓閣式建築,名為“毗盧閣”,面闊七間,山調大脊,山牆的兩側有台階直通上一層。下層室內有木質漆金菩薩五尊,均帶有背光。殿上部為三世座佛,下承六角形須彌座。站在最上層,舉目遠眺,遠處群山如黛,近處全寺盡收眼底。

寺院東部是由庭院式建築組成的方丈院和清代皇帝行宮,主要建築有萬歲宮、太後宮。東跨院東套間內,有一口大銅鍋,鍋口直徑四米,鍋深兩米。煮一次粥,用米10擔。離竹林不遠,有一座方形流杯亭,重檐四角攢尖,綠琉璃筒瓦,黃琉璃寶頂,名為“流杯亭”。亭內巨大的漢白玉石基上,雕琢著彎彎曲曲的蟠龍形象水道,像龍頭,又像虎頭,當泉水流過時,放下帶耳的酒杯(古時叫“羽觞”)浮於水上,任其漂浮,酒杯隨水流轉,止於某處的人則取而飲之。

寺院西部院落大多由寺院式殿堂組合而成,主要建築有戒壇和觀音殿等。觀音殿是全寺最高處,面闊三間,歇山黃琉璃瓦頂,檐下裝飾有斗拱,廊下懸掛一塊金字橫匾,上為乾隆皇帝手書“蓮界慈航”。大殿內供奉觀音菩薩,斂目合十,隽秀端莊,坐在蓮花座上。在觀音殿內原保留有妙嚴公主一塊拜磚,元世祖忽必烈女兒妙嚴公主來此出家,每日來觀音殿禮拜,年長日久,腳下磚竟留下了30厘米深腳印。

寺前塔院內有各式靈塔七十余座。塔林中的塔為磚、石結構,平面六角形或圓形,多層密檐式。其建築年代,遼、金、元、明、清各代均有。在下塔院上方,還有上塔院,分為上、下兩層,有藏式磚塔23座。作為潭柘寺名稱起源的龍潭,位於寺後面的集雲峰上,山上有一座圍有欄桿的水池,池中龍泉涓涓不絕,清澈見底,喝一口甘甜清冽。至於寺名中的柘樹,是一種罕見的樹種,而且渾身是寶。解放後,政府對此采取了有力的保護措施,使這寶貴的樹種得以保存下來,作為名寺應景之物,供人們觀賞。

地址:北京市門頭溝區潭柘寺鎮

交通:前門、阜成門乘游七路可達潭柘寺。坐地鐵、921路、336路、959路至蘋果園換乘931路公交車,可直達潭柘寺。

開放時間:8:00——18:00

- 上一頁:平涼莊浪雲崖寺石窟被列全國重點文物

- 下一頁:韶關南華禅寺