揚州瘦西湖

日期:2016/12/14 12:37:13 編輯:古代建築有哪些

吹台俗稱釣魚台,在綠蔭館西,伸向湖心長渚盡頭。亭為四方,重檐斗角黃牆,面東裝木刻縷空落地罩閣門,瀕湖三面各開圓洞門。亭內懸沙孟海題"吹台"匾,外懸劉海粟題"釣魚台"匾。面吹台偏北而立,視西側圓門,景收五亭橋;看南側洞門,映白塔高聳。以門借景,昔有"三星拱照"之稱。為我國造園技藝中運用借景的傑出范例。

徐園位於瘦西湖長堤春柳北端,原清初韓園桃花塢故址。民國四年(1915)改為徐寶山祠堂,故名徐園。占地0.6公頃。徐園規模不大,但結構得體,庭院起承轉合,錯落有致。內有聽鹂館、春草池塘吟榭、疏峰館等景。聽鹂館前陳列鐵镬兩具,並立有《鐵镬記》碑文,相傳是南朝梁時期的遺物,距今已有一千四百多年。

二十四橋景區景區位於瘦西湖西段,蓮花橋至平山堂的水道轉折處。清乾隆間景稱"春台明月",嘉慶後毀圮。但地形地貌、河灣港汊猶存。

1986年,國家和地方撥款246萬元,按《揚州畫舫錄》記載和故宮博物館珍藏的揚州著名畫師袁耀所繪《邗上八景.春台明月》冊頁、乾隆《南巡盛典圖》等有關史料,結合地形地貌現狀,設計恢復方案,於1987年10月動土興建。景區占地約7公頃,為一組古典園林建築群,包括新建的二十四橋、玲珑花界、熙春台、十字閣、重檐亭、九曲橋,後又續建望春樓、棧橋、靜香書屋等。其布局呈"之"字形屏列,構造曠奧收放,抑揚錯落,各面轉折對景都是一幅山水畫卷,成?quot;乾隆水上游覽線"的一處勝景。湖兩岸長廊依雲牆伸展,陸路與水道並行。整個景區在體現"兩堤花柳全依水,一路樓台直到山"的意境中起著承前啟後的作用。

四橋煙雨位於瘦西湖東岸,與小金山隔湖相望。建於清康熙年間,乾隆南巡時,賜名"趣園"。園景久廢。1960年秋,於舊址建四橋煙雨樓,樓高二層,面西三楹,四面廊。登樓極目遠眺,諸橋形態各異。每當風雨潇潇之時,若隱若現的大虹橋、長春橋、春波橋、五亭橋,觀之煙雲缥渺,樂趣橫生。

御碼頭乾隆十八年(1753)清高宗南巡時,在天寧寺西園建行宮,宮前築有碼頭,是乾隆在此登舟游湖之處,故稱"御碼頭"。建國後,碼頭青石平台和坡道基本保持原貌,增立了"御碼頭"碑亭一座,現今是"乾隆水上游覽線"的起點。

虹橋俗稱大虹橋。坐落在瘦西湖正門前。始建於明崇祯年間,本為板橋紅欄,稱"紅橋"。

乾隆元年(1736),郎中黃履昂將板橋改為石拱橋。1972年揚州市政府對橋進行了改建,使之成為現在的7.6米寬的3孔低坡青石橋。

小金山又稱長春嶺。當時為使乾隆帝能坐船直抵平山堂,便開挖了蓮花埂新河,挖出泥土堆積而成小金山。那時滿嶺遍植梅花,香氣四溢,故曰"梅嶺春深"。鹹豐年間,毀於兵火。光緒年間復建。

景色有:琴室、桂園、木樨書屋、棋室、月觀、梅嶺春深、湖上草堂、吹台、綠蔭館、玉版橋、風亭、玉拂洞、假山、小南海等。琴室位於正門東側臨湖處。面南三楹,中為敞間,兩間設半截木欄。北牆外嵌"琴室"石額一方。室內有包契常題"琴室"橫匾,並附跋文。桂園坐落在琴室後,面西有八角吹花門,上額"靜觀"為清鄧石如書題。園內植有老桂15株,花時濃香醉人,故?quot;桂園"。木樨書屋俗稱小桂花廳,由園林專家陳從周教授題額。面南二楹,屋前西牆嵌《重修長春嶺殿宇記》碑石。

石坊原為清鹽商之舊物,現凫於蓮塘之中與浣香榭隔水相望。園中遍置揚派各式盆景,以順水勢而造型的長廊串連。詩情畫意,荟萃一處。

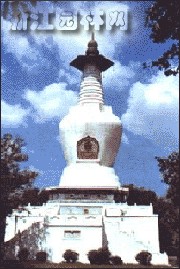

白塔晴雲原為瘦西湖二十四景之一,位於蓮性寺北岸,與白塔相對。